認知症の人が利用できるサービス等を知りたい

介護保険制度

介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定されたときには、利用者負担(所得に応じて1~3割)を支払って、介護サービス、または介護予防サービスが利用できる仕組みとなっています。

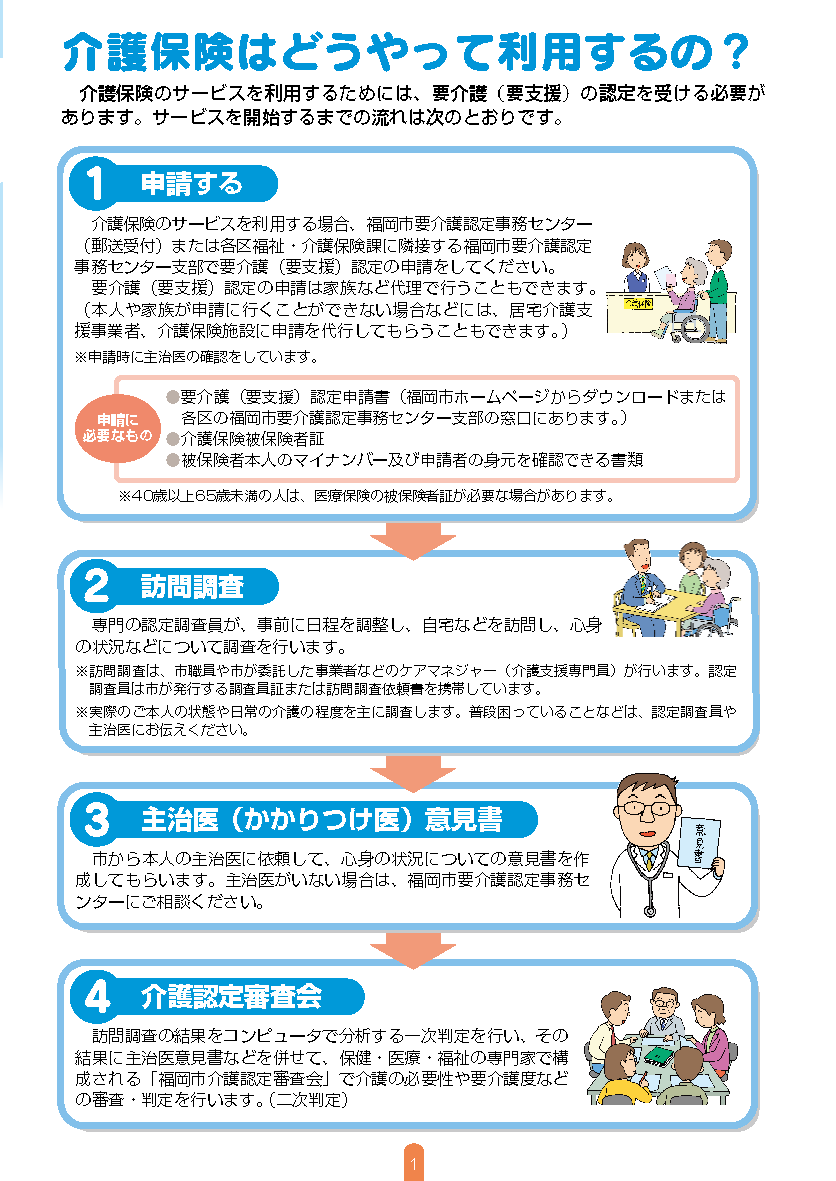

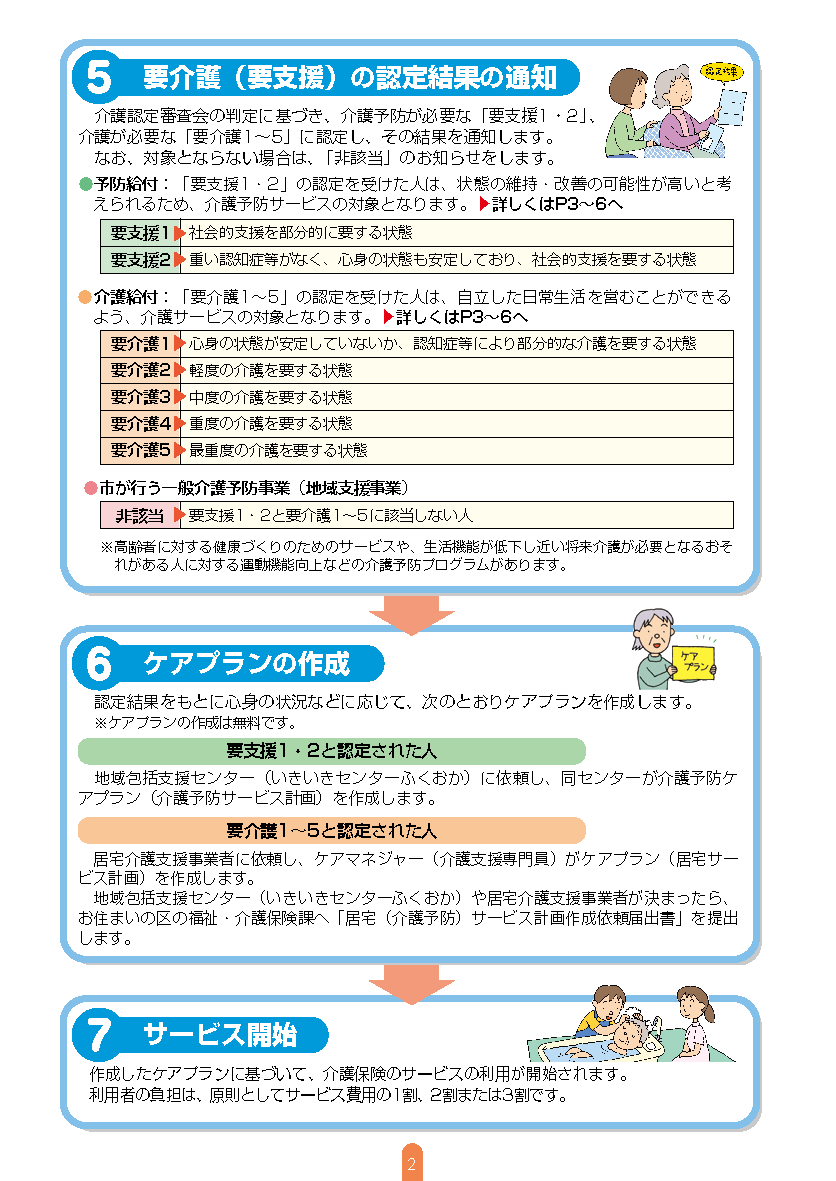

介護保険のサービスを利用するためには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。サービスを開始するまでの流れは次のとおりです。

パンフレット「よくわかる介護保険~申請からサービス利用まで~」 (1,546kbyte)![]()

①申請する

詳細は「まず、申請します(要介護認定)」をご覧ください。

また、お住まいの担当のいきいきセンターふくおか(福岡市地域包括支援センター)が申請のお手伝いを行うこともできます。気軽にご相談ください。

②③訪問調査・主治医(かかりつけ医)意見書

詳細は「訪問調査・主治医意見書の作成が行われます(要介護認定)」をご覧ください。

④介護認定審査会

詳細は「審査・判定が行われます(要介護認定)」をご覧ください。

⑤要介護(要支援)の認定結果の通知

詳細は「結果が通知されます(要介護認定)」をご覧ください。

⑥ケアプランの作成

・要支援1・2、非該当と認定された方は「(要支援1・2、非該当と認定された人)介護予防ケアプランを作成します」をご覧ください。

・要介護1~5と認定された方は「(要介護1〜5と認定された人)ケアプランを作成します」をご覧ください。担当ケアマネジャーの選定は、「福岡市内の介護保険事業所(在宅サービス)」をご覧ください。(居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)を参照。)

⑦サービス開始

詳細は「介護保険のサービス」をご覧ください。

また、パソコンを利用できる人は、インターネットに接続して「介護サービス情報公表システム」から事業者情報を見ることができます。

※詳細は、厚生労働省ホームページ「介護サービス情報公表システム」をご確認ください。

医療・介護の支援者からメッセージ

- できるだけストレスがたまらないように、色々な介護サービスを活用して息抜きできる時間を作りましょう。

- 対応次第で認知症の進行は予防できると思います。出来なくなったことではなく、できる事に注目してあげると、ご本人らしく過ごすことができると思いますし、ご家族の気持ちとしてもポジティブなものになるのではないでしょうか。当然、ご家族の気持ちに余裕がないとご本人を理解し、支えることは難しいと思います。ご家族の休息も必要なので、私達専門職をうまく活用してください。決して一人ではありません。ご本人はもちろんご家族も含め包括的に支援させていただきます。

- 私達介護スタッフも介護に関しては皆それぞれ悩み日々奮闘しております。スタッフ同士で話し合い、情報を共有し、その方らしい生活ができるように支援しています。介護は一人で考えこまず、色々な事業所や施設などに相談することが大切です。私達も一緒に考え、より良い明日になるようにお手伝いできればと思います。一緒に考えていきましょう。

在宅医療~できるだけ自宅で住み続けたい~

福岡市でも急速に高齢化が進んでいる中、高齢期の過ごし方も多様化してきています。高齢期をどこでどのように暮らしたいか、ご自身で考えたいという方が増えてきました。「病気があってもできるだけ自宅で住み続けたい」と考える方へ在宅医療について紹介しています。将来を考える選択肢の一つとして、検討してみてはいかがでしょうか。

在宅医療とは?

在宅医療とは、自宅などの住み慣れた場所に医師や看護師などが訪問して、診療や治療を行う医療のことです。通院するのが難しくなった時や末期がんなど、重い病気にかかったけれども家で生活を続けたい時などに受けることができます。

パンフレットを作成しています!

・パンフレット「早わかり在宅医療」

・パンフレット「早わかり在宅医療(看取り編)」

・パンフレット「早わかり在宅医療(費用と制度編)」

※配布先 : 各区地域保健福祉課、市役所1階情報プラザ、働く人の介護サポートセンター、保健医療局地域医療課など

※パンフレットの詳細は「パンフレット「早わかり在宅医療」 「早わかり在宅医療(看取り編)」「早わかり在宅医療(費用と制度編)」をご覧ください。

医療・介護の支援者からメッセージ

- 訪問看護は、ご家族や地域社会の中で認知症の方がその人らしく生活が送れる様に、看護師、リハビリ職が定期的にお住まいを訪問しご家族の精神的ケアも含め、医師の指示のもとサポートをさせて頂きます。

医療・介護の支援者からメッセージ・利用者の声

医療・介護関係者より

- 訪問看護は、認知症になっても専門知識をもったスタッフが心身の状態観察、服薬管理などその人に合った看護や助言を行います。不安に思うことがあれば何でも相談下さい。

- 住み慣れた場所で今の生活を続ける事が可能です。生活への不安や、何をして良いのか分からないというところからでもお声かけください。本人さんと一緒に問題を解決していきます。一人で抱え込まないで、見渡せば皆が味方です。

- 認知症の診断が出ても在宅で生活を続ける方はいっぱいいらっしゃいます。必要なサービスを受けながら住み慣れた地域で生活をしていきましょう。

- 「不安にならなくてもいい」そんな社会であるように日々医療スタッフや介護スタッフは技術を磨く努力をしていますので、安心して相談してください。

- 相談することで不安を解消できると思います。自身や家族だけでは解決出来ないこともあります。パートナーとしてヘルパーや看護師なども沢山います。安心してください。

【緊急時の安心サポート】声の訪問 利用者の声

- コロナという怖い病気が流行っているから外に出かけるのが怖い。だけど、電話で誰かとお話できると、高齢で一人暮らしの私にとって気分が晴れます。ありがたいです。

【緊急時の安心サポート】緊急通報システム 利用者の声

- 設置してよかった。いざという時に安心感がある。月に1回、電話がきちんとつながっているか確認の電話があるが、それも良い。システムを入れて心が落ち着いた。これからコロナワクチンを打って体調不良となった時も相談先がある、と思えて安心。

- 一人暮らしなので、システムを借りられて安心できました。

【認知症の人の見守りネットワーク事業】 利用者の声

- 以前、買い物に行った際に居なくなった。あれだけ家にいる事を約束したので大丈夫と思っていた。なぜ言う事を聞かないのか?あれだけ「分かった」と言っていたのに・・・。認知症を理解出来てなかった。一人で抱えないで、様々なサービスを上手く利用し、相談出来る事は助かった。今考えると、全てを自分で解決しないといけないと思っていました。本人が外に出てしまうときに迷惑を掛けるのではないかと思って当初は躊躇していましたが、万が一の時の安心になりました。

- 警察の方などにお世話になることが続きました。登録することも当初は地域の目などを気にしていましたが、徘徊が続き何度も保護される事で自分だけでは対応出来ないようになりました。民生委員さんなどの助言もあり登録しました。民生委員さんなどにも伝えたことで、近所で見かけたときなど声をかけて頂くこともあり、本人を散歩に連れていくことも出来るようになりました。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区