7月23日市長会見

発表内容

- 「混雑緩和プロジェクト」始動 ~第1弾は「夕方ラッシュ時の増便(地下鉄七隈線)」~(住宅都市みどり局交通計画課、交通局広報戦略課、道路下水道局道路計画課) ※配布資料(PDF:636KB)

- 「ドリームナイト・アクアリウム」を開催します!(こども未来局こども発達支援課) ※配布資料(PDF:1,362KB)

- 福祉の総合相談窓口「ぬくもりの窓口」(福祉局生活福祉課) ※配布資料(PDF:2,172KB)

会見動画

発言・質疑要旨

「混雑緩和プロジェクト」始動 ~第1弾は「夕方ラッシュ時の増便(地下鉄七隈線)」~(住宅都市みどり局交通計画課、交通局広報戦略課、道路下水道局道路計画課)

市長

おはようございます。お待たせしました。よろしくお願いします。

記者

では、よろしくお願いします。

市長

はい。福岡市では市内の交通渋滞の緩和のために、「混雑緩和プロジェクト」にチャレンジをいたします。そして第1弾は、七隈線の夕方の便の増便です。【フリップ】

今、福岡市ではですね、大変「天神ビッグバン」「博多コネクティッド」こんなプロジェクトも進んでいますし、またコンパクトで交通利便性も非常にいいということで、たくさんの人が福岡に訪れて、人口もどんどん増えてきているわけですよね。それに伴って、やはり交通渋滞というところも、しっかり対応していかなくてはいけないということで、これからですね、混雑の緩和に向けて、さまざまな形で、その渋滞の緩和のためのプロジェクトを打ち出していきたいと思っております。

まずは第1弾として、七隈線の夕方ラッシュ時の増便でありますけれども、福岡市地下鉄、これまでも渋滞緩和のために増便などを行ってきたわけですけれども、今回は七隈線の夕方17時から19時、ちょうど仕事終わりで帰る時間帯ですよね。もしくは、学生さんたちの学校終わりということですけども、既存の車両をとにかく最大限活用して6往復増便をしたいと思います。これによって現在120%程度になっている夕方の混雑率を最大で100%程度にまで低減できるんじゃないかと考えてございます。

できる限りね、もう不快感を減らすような努力をしていきたいと思っておりますし、あと朝についても、今できる限りマックスで増便をしているわけですけども、これももっともっと渋滞の緩和をしてほしいという思いは、もう当然分かっています。

そのためにですね、今、新しい電車の車両をつくっていますので、電車の車両が新しくできると、間隔をより詰めて、次々に電車が来るという形にすれば混雑緩和になりますので、これはもう既に製作中でありますので、朝についてはさらなる混雑の緩和を目指して、地下鉄車両の完成をお待ちいただければと思っております。これは令和8年度からの運行開始を目指して、現在、地下鉄の新しい車両を製作中であります。

この七隈線の夕方の増便については、これは来週、じゃない再来週だ。再来週の月曜日、8月4日からスタートいたしますので、8月4日から夕方が増便されるということで、ぜひご利用いただければと思います。

今日については、この混雑緩和プロジェクトこれは地下鉄編ということでお話しをしましたが、これからもですね、私としては、これ重点的にやっていくぞという、ちょっと気合いをもう一段入れたのでですね、道路、都市高速、もろもろ含めて、都市高延伸、それから道路新設だとかも含めて、これから定期的に発表できる段階になり次第、打ち出していきたいと思っております。駐車場、それから右折レーンとかも含めてですね、ここはしっかり取り組んでいきたいなと思いますので、また順次、このプロジェクト、第2弾、第3弾と打ち上げていきますので、しっかり期待に応えていきたいと思います。

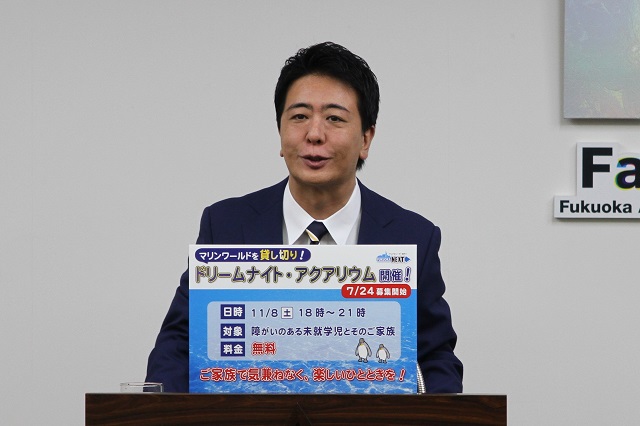

「ドリームナイト・アクアリウム」を開催します!(こども未来局こども発達支援課)

市長

じゃ、次いきます。貸し切りのマリンワールド海の中道で、障がいのある未就学児の子どもたちに、楽しいひと時を過ごしていただこうという「ドリームナイト・アクアリウム」こちらを開催をしたいと思います。【フリップ】

水族館とか大型の集客施設についてはですね、もちろん子どもたち、みんな大好きなんですけども、ただ、障がいのあるお子さんとか、そのご家族からですね、子どもによっては、例えば光とか音にパニックを起こしてしまったり、あと車椅子などの福祉用具を使っていると、周りの方の視線が気になって、なかなかゆっくり集中して楽しめないとか、こういうご意見があります。

そこでですね、今回、マリンワールド海の中道を貸し切りにいたしまして、障がいのあるお子さんとそのご家族をご招待して、気兼ねなく楽しんでいただきたいなと思います。そういう企画です。

今回、ドリームナイト・アクアリウムと言っていますが、この「ドリームナイト・○○」という企画自体が、実はグローバルなイベントでして、もともとはオランダの動物園で、障がいのある子どもたちを招待をした「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」という、そういうものが発祥でして、そこから世界に広がった事業というものでして、福岡市としては、障がいがあることを理由とした体験格差が生じないような取り組みもしてみようという中の第1弾というかですね、ということで、まずは水族館で初めて開催をしようというのが、今回の企画でございます。

実際、じゃあ、何をするかというと、会場で貸し切りだけではなくて、例えば感情とかストレスが溜まったときに、気持ちを落ち着かせるためのカームダウンスペースというものを設置をしたりだとか、あと光とか音に敏感なお子さんにですね、イヤーマフですとか、遮光グラスの貸し出し、それから、感覚過敏のお子さんにですね、さまざまな刺激のある場所を事前にお知らせをするというあんしんマップの配布なども行って、安心してご参加をいただきたいと思っています。

今回の事業を通して、水族館などの施設に対して、普段から障がいに配慮した運営を行えるよう支援をすることで、障がいのあるお子さんが普段から楽しめる福岡市内の施設を増やしていければと考えてございます。

申し込み方法なんですけれども、明日から9月の12日まで、利用料金無料といたしますので、ぜひたくさんの子どもたちにお申し込みをいただいて、障がいのあるお子さんとご家族の皆さんにとって、思い出の一日にしていただければと思っております。開催日は11月8日が実際の開催日となります。

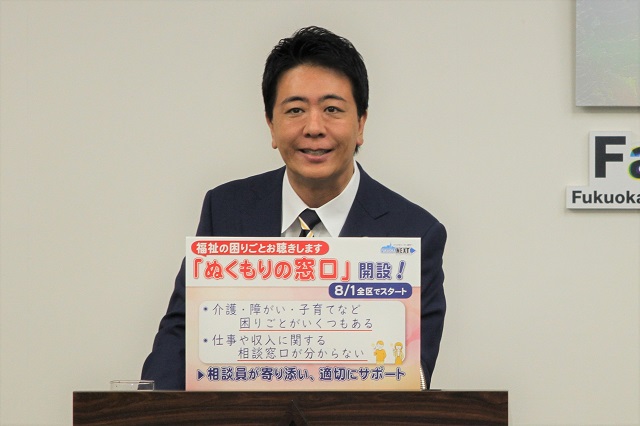

福祉の総合相談窓口「ぬくもりの窓口」(福祉局生活福祉課)

市長

じゃあ、今日3つ目、最後ですね。

(電話の呼び出し音あり)

この電話の音がちょっと終わったら、したいと思います。えっ、誰もいないのかな。ちょっと出てみて、誰か…。音入るよ、たぶん。

(電話の呼び出し音消える)

じゃ、いきます。介護や子育てなど、お困り事がいくつもあって、どこから相談していいか分からない。そういう方のためにですね、8月から区役所の「ぬくもりの窓口」をご利用いただけるようになります。【フリップ】

これなんですが、例えば親の介護が必要になったけど、ひきこもりの子どもも心配というようにですね、例えば介護と子育てが一緒になっているとか、それから例えば、失業して求職活動もしなきゃいけないけれども、目の前の家賃も大変だと、どうしたらいいんだろうとか。でも、そもそも複合的になっていなくても、親が例えば急に認知が進んだとかとなったら、これ、どういうふうにこれから手続きを踏んでいったらいいんだろうと。病院かなと思ったら、病院は治すところであって、実際、普段からケアをしていただける場所というのは、介護付きの施設だったりとか。でも、その区別もたぶん初めてって分からないですよね。

そういうような方にぜひ、この窓口を利用していただきたいと思うんですが、じっくりと相談員が寄り添ってお話をお伺いをして、どういう解決方法があるのかを一緒に考えるというものでございますので、心強い窓口になってくれるんじゃないかと期待をしています。その方の相談内容に応じた役所の窓口ですとか、関係機関におつなぎをして支援を行うと。秘密ももちろん守っていきますので、安心してご相談いただければと思います。

このぬくもりの窓口、実は去年の8月に、博多区役所で先行してオープンをしていて、さまざまな相談を受けていて。まずは、先行事例でいろんなことが検証できた中で、ついに来月からは全ての区での開設になるということでございます。

この全区の窓口開設に合わせてですね、福岡市生活自立支援センターの相談支援員が、各区の相談窓口で巡回相談も始めます。こちらではですね、仕事探しや就職、住まい、それから家計の改善、こういった相談も可能ですので、こちらご利用いただければと思います。

このぬくもりの窓口の開設日は8月1日からとなります。区役所が空いている時間、相談ができます。じっくりとお話を聞いてサポートできるようにですね、できれば事前の予約をしていただけたほうが、しっかり時間を取ってお話しできますし、お待たせすることもないですのでね、ぜひ予約をしていただければと思います。

福岡市では、こうした取り組みによって、福祉に関して様々なお困り事ですとか、悩み事を抱える方がね、解決の糸口を見つけられたらいいなと思っています。誰一人取り残さない福祉サービスを目指していきたいと考えております。

今日の発表案件は、この三つでございます。以上です。

質疑要旨

記者

ありがとうございます。まずは、幹事社テレQから質問させていただきます。

一番最初の混雑緩和プロジェクトで、地下鉄の最新車両ということだったんですが、この新車両、具体的には座席数を増やしたりであったり、新たな設備などの導入も考えておられるんでしょうか。

市長

はい。地下鉄の車両自体がですね、先日、新しいものに替わって、機能が相当充実をしているんで、全国的にも、これはもう誇れる最先端のものかなと思いますので、この車両を数を増やして、来る頻度を高めることによって、混雑の緩和につなげたいというのが、新しい車両をつくる目的でございます。

記者

ありがとうございます。

これ、「道路整備アクションプラン2028」ということですが、このほかの下の都心部の道路交通の円滑化であったりというのは2028年度、主な目安としているという認識で間違いなかったでしょうか。

市長

今回の混雑緩和プロジェクトについては、これは短期だけではなくて、中・長期も含めて、しっかりこの福岡の中で交通がスムーズに行くように、しっかり大きなプロジェクト、今回のもう既存のプロジェクトだけではなくて、新しい部分もですね、の打ち出しも含めて、これは考えていきたいということになります。

記者

ありがとうございます。

最後、ぬくもりの窓口の…。

市長

はいはい。

記者

ありがとうございます。

博多区では、去年の8月から実施されているということなんですけど、これを全区に踏み切れる要因というか、どういった事例があったからというような、もし具体的な事例があれば、教えていただきたいなと思います。

市長

そうですね。いい事例というか、これはもう絶対できたら、皆さんにとって都合いいだろうなってことは分かるんですが、逆に全区に展開する前にですね、課題点だとか、声を聞いて、よりサービスとして充実をさせたいことは何なんだろうとか。もしくは、人員としてですね、配置させる、ここにかかる人員をどれぐらい、どう配慮したらいいんだろうというようなことを、まず博多区で見て、そうした検証を踏まえて、今回、拡大をすることになりました。

具体的に、じゃあ、博多区がこれまで1年間を開設をしてみて、例えばどのような声があったかなどについては、担当からお話しさせてください。どうぞ。

事務局(福祉局生活福祉課)

はい、福祉局の生活福祉課長でございます。

市長おっしゃったように、非常に複合的な課題といいますか、親の課題と子育てが重なって負担が大きいとかですね、病気で働けない、住むところもなくなりそうとかいう複数の課題を抱えた方の相談でありますとか。

あと、セルフネグレクトですね。ごみ屋敷であるとか、ペットの多頭化問題でも、そういったなかなか既存の制度で、対応が難しい事例に対する相談等に対応しているところでございます。以上となります。

市長

これを今回、全区に拡大をすることになったわけですけれども、例えばこういったことも充実をさせた上で全区に広げようとか、何かこうあったんですかね、実際、実証の中で。

事務局(福祉局生活福祉課)

やはり単独の既存の窓口だけではですね、対応できないというところがございましたので、博多区においては、かなり区内のですね、連携体制を充実させてですね、そこで区で一体となって支援していることがございますので、それと合わせて、地域の関係支援機関等ともですね、連携しながら解決に向けて支援したいと考えております。

市長

というような、得られたノウハウというものを持ってして、全区に広げたということですね。

事務局(福祉局生活福祉課)

はい。

市長

はい、ありがとうございます。そういうことです。

記者

ありがとうございます。

そのほか発表案件で質問ある社は、よろしくお願いします。

市長

はい、どうぞ。

記者

朝日新聞、鳥尾と申します。

混雑緩和プロジェクトについて伺えればと思います。車両の増やすことに関しては、令和8年度からということだったと思うんですが、ほかの道路などで、具体的にもう、この年度から計画が決まっているというものがあれば、可能な範囲で伺えればと思います。

市長

今日、可能な範囲がここということ。

記者

分かりました。今のところ、この年度からと言えるのは、車両の増便に関してだけだということですね。

市長

そうですね、はい。

記者

ほかは、今後、中・長期的にやっていくということで。

市長

そうですね、はい。今もろもろ調整をしていますので、言えるタイミングで、年内にも数回発表していきたいと思っています。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

読売新聞の原です。

交通緩和プロジェクトについて、続けてお聞きします。先ほどちょっと言及されましたけれども、重点的に、このプロジェクト、都市高とか打ち出していきますというお話がありましたけれどもですね、このタイミングで、なぜこういう決心をされたのか。決心というか、プロジェクトを始めると宣言されたのかというのを、ちょっと思いのところをお聞かせいただけますでしょうか。

市長

そうですね。ご承知のとおり、私自身が今期やりたいこととして、交通の課題も挙げていたと思います。こうした交通のそのマスタープランということもできましたし、また、実際にやっぱり人口も非常に増えているというような中で、やっぱり今、都市をしっかり強いものにしていく。より高付加価値なビジネスが集積できるような環境、それから、地震など災害に強い都市をつくっていく。そして、水についてもですね、浸水等が起きないように、地下に川をつくっていくというような、そういう水対策をし、そして、新しくまちができていくのに合わせて、花や緑というものを増やしてきたという中で、そして、交通というところも大きなプランということもつくっていく中でですね、一定の進めることができる根拠というのも、もろもろできたかなと思っていますので、それから、しっかり交通混雑の緩和について、これから続々打ち出していければと思っています。

記者

すみません。続けてですけど、今、交通渋滞について、課題になっている部分がたくさんあるかと思うんですけど、特に市長として気になっているところとかあれば教えてください。

市長

もちろん道路の渋滞というところもそうですけれども、一方で、逆に今度、例えばバスの減便とかね、こういったことも対策を取らないと、やっぱり今回のダイヤ改正って、やっぱり非常に困っている方も多いんで、これをじゃあ、西鉄さん含めてですね、今後どうしていくのかということも考えなければいけないと思いますし。

それから、地下鉄にしても、ありがたいことにお客さんが非常に増えて、逆に今、とっても通勤ラッシュの時間帯に多くなっているということもありますので、やっぱり次のステージに向かっていくということですね、交通についても。そういったことを、あらゆる観点から、こうした対策をしっかり打っていくということになります。

記者

ありがとうございます。

記者

そのほか、ございますでしょうか。

なければ、発表案件以外の質問ある社は、挙手の上、質問をよろしくお願いします。

市長

はい、どうぞ。

記者

すみません、NHKの早川と申します。

ちょっと公園のベンチの関係で、お話を伺わせていただきたくてですね、インクルーシブ公園、この間、拝見させていただいて、取材させていただいて、本当に極めていい取り組みだなと思いまして、というのも障がいをお持ちのお子さん、お母さんが肩を寄せ合って公園のベンチに座れると、いろんなベンチが設置してあると。

こういう都市部、福岡市だけじゃなく、全国の都市部では、もう仕切りのベンチばかりが設置されていて、親子が肩を寄せ合って座れないという現状がある中で、福岡市はああいう取り組みに舵を切られたと、私は思ったんですね。

ただ、担当課に聞いたところ、今後も仕切りのベンチをどんどん設置していくと、公園には設置していくと。特に1メートル四方のパイプが設置してあるベンチがあるんですけれども、これはもう、どう見ても、いわゆる排除アート以外の何ものでもないなと思っていまして、今後、福岡市、市長はこれをどのようにお考えなのかなと。今後の公園のベンチのあり方について、どのようにお考えなのかなというのを伺わせていただいてよろしいでしょうか。

市長

まさに例えば、今日、アクアリウムというか、水族館の話をしましたけど、例えば障がいとか、体のなんていうか、違いというのは人それぞれ違って、例えば障がいのある方って、今日お話ししましたけども、大きな声とか奇声を発してしまうというような障がいの方もいらっしゃれば、そういう急な大きな音とかに過剰に反応してしまう子もいると。

ですから、対策って一つじゃないところがすごく難しいと。特に今の福岡市の中にあるベンチでいくと、そもそもでいくと、これから高齢化になるにあたって立ち上がるときに、そのなんていうか、手の支える部分が欲しいというようなところから、もともと生まれたもの。ただ、それがいわゆる公園で寝そべったりとかできない排除ベンチというような見方もあると。

じゃあ、これどうしていくのかっていうところも課題だし、今おっしゃったような肩を寄せ合えるような、いろんな形のベンチがあるというのも、それで非常に助かる人もいるし、また、それがもし取っ手などがなくてですね、起き上がるときが不便だという人もいるかもしれないしという中でいくと、なかなか一つに規格を統一するというよりも、インクルーシブ公園については、特にこういうスペシャルニーズが多いんだなというところであれば、よりそういったものを多くしていくということになるだろうし、また、地域の高齢者がより寄り集まるような場所であれば、たぶん起き上がりやすいようなベンチを配置したほうがいいんだろうなというところを、うまくベストミックスしていくしかないんだろうなと思っています。

記者

度々すみません。パイプのベンチについては、どのようにお考えですか。

市長

パイプって、どのパイプ?

記者

1メートル四方ぐらいのベンチがありまして、その上に十字でパイプで仕切っているんですね。たぶんご存じないと思う。市長がたぶんご就任前から、福岡市はずっと設置している話なので、おそらくあまり公園に行かれる機会もないと思うので、ご存じじゃないと思うんですけど。

市長

福岡市が設置しているのは、1本あって円みたいな、起き上がる、これですね。

記者

そう、そうですね。

市長

これですよね。

記者

それはまだ、百歩譲れば分かるんですけども。

市長

百歩譲れば(笑)。

記者

いや、この十字でパイプで仕切っているというのが、どう見ても、いわゆる世間から、一般常識的には、排除アートって言われる椅子なんです。

市長

なるほど。

記者

それについて、インクルーシブ公園はなかったんですよね。市長の目の届くところでは、そういうふうになるのかなと思いつつ、一方で、今後もそういう十字で仕切ったベンチをガンガン設置していきますというので、ちょっと私はなんか、市長の思いと現場とのなんかギャップがあるんじゃないかなというのを感じていて、でも、ちょっとご存じないのであれば、ちょっとお答えが難しいかなと思うんですけども。

市長

いずれにしても、なんていうか、高齢化に向けての高齢者が立ったり起き上がったりしやすいように、例えばベンチの高さを今、高くしたりとか、要するに腰掛けすぎずに、ちょっと交差点で腰掛けるとかですね。そういうなんていうか、足腰、膝に配慮したベンチが増えているのは事実ですけども、それがそういう、なんていうか目的に、その今おっしゃったようなベンチが該当しているのかどうかとかですね。より多くの人が使いやすいようにというところに合致していなくて、ただ、例えば、今おっしゃったような、目的が違うようなものなのかというところは、しっかり精査をしながら、スペシャルニーズ、障がい者、障がいであってもいろんな種類、そして、高齢者というところに、しっかり目的に合致したものに不断に見直していくというのは大事だし、そのベストミックスを常に探りながら、どの場所にどういうベンチがあるのが一番いいのかというところ。不断に考え続けていくということが大事だと思っていますので。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

度々すみません。朝日新聞、鳥尾です。

今回の参院選の中で、一部事実に基づかない主張を含めて、排外的な主張というのが目立った参院選だったんじゃないかなと思っております。

福岡市では、多くの外国人住民、それから外国にルーツがある住民の方がいらっしゃると思いますが、こうした言ってみれば排外主義的と指摘されるような主張が広がっている現状について、市長はどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。

市長

例えば今の質問、一つ取っても、なかなか結構、いろんな要素が入っていて、結構ざくっと一つにまとめてしまうって難しいんですけど、まず、選挙中のデマだとか、もしくは虚偽に基づく話というのはあってはいけないというのは当然ですが、ただ、現実問題ではないことないことを言う候補が現れているというのは、これは今回に限らず、ずっとそうでしたし、なかなかそれを選挙期間中に全部ファクトチェックしてというのは、逆に相手の土俵にのってしまってということもあるんで、ただ、これはまずいけないことですよというのは、共通認識であると思います。

例えば差別主義だとか、国籍によって判断するというようなこと、これも良くないことだということ。それも、そうですよと。

一方で、もちろん、じゃあ、外国人問題というところが、これだけやっぱり今、注目をされたというところ。これは例えば福岡市議会を見てみても、すごく質問が増えているんですね。それはやっぱり急激に円安になっているということから、やっぱりインバウンドがものすごく急激に増えたということ。

それから、やっぱり投機の問題で、マンションだとか不動産の投機というところで、それで非常に値段が上がっているんじゃないかというようなことだとかという声は、普段からやっぱり区役所などにも非常に寄せられていると、不安の声があると、これもまた事実で。

これを言っている人たちは、じゃあ、排外主義で言っているのかというと、シンプルに自分たちの家の近くの例えばコンビニに、海外の人がたくさん集まっていて怖かったというのは、それはそれで本当に感じていることだろうし、先日の議会でもあった家の近くに日本語学校ができて、自分のところのマンションというか、アパートの下に自転車をいっぱい停められて困るとかいうですね。こういう声があるというのは、これは排外主義というよりは、本当にお困り事で困っているという話なので、そこはこれからも丁寧に議論をしていくということが大事だと思うし。

あと、やっぱりそもそもでいくと、これは福岡市として、国にもしっかり要望をしていますところでありますけども、日本というのは、共生施策というのが本当にないに等しい。移民政策をとらないと言っていながら、実際問題は研修生という形で、どんどん海外の方は入ってきているわけですよね。(特定技能)2号なんていうと、ほとんどこれはもう移民政策と同じじゃないかと、私は思うわけですけれども。

そうやって実際入ってきているにもかかわらず、じゃあ、やっぱり地元の皆さんとどう共生していくのか、国民統合していくのかというような部分についての、それは日本移民政策をとらないという建前をとっているから、そういった所管の省庁というものがないわけですね。

形上やっているといって、法務省がそれをやっているというのは、あんなのはやっているではないですね。全く予算も足りなくて、各自治体が使おうと思っても、これ使えないぐらい予算がないので、予算も取れないわけですよね。

そうすると、何かというと、結局、入ってきた外国人と地元の住民との、うまく一緒に暮らしていくというような部分については、完全に自治体、NPOに丸投げというのが今の実態です。こういうことを結局、長年において放置をしながら、実際は経済界の要請によって、海外からの方たくさんいらっしゃっているという、このやっぱり部分がこのまま放置され続けると、本当になんていうか、日本のもともとの住民の皆さんが、新しく入ってきた方に対して、に不安に思ったりということは、これからもやっぱり増幅をされてしまうと思いますので。

なので、差別だとかこういったことはいけないから、こういった議論自体しちゃいけないではなくて、今のその質問もいくつかに分解をして、差別はいけないですよ。一方で、国としては、やっぱり住民が不安に思っているからこそ、たぶんこういった選挙の争点というか、こうしたところに皆さんが反応したという背景もあると思うので、しっかりやっぱり、今、完全に地方丸投げになっている外国人との共生施策ということについて、しっかりと所管というところをつくるなりという対応をして、そして、しっかりとそういったところに予算をつけてしないと、単純に入管というのは、入国管理のゲートの開け閉めだけで、入ってきたあとを、どうちゃんと地域の皆さんとうまくやっていけるかというところ。これ、どこの海外だって、当然やっていますよ、日本語教育だって含めて。そういったところが、やっぱり今の不安につながっているんじゃないかと私は思っています。

記者

ありがとうございます。

市長

どうぞ。

記者

FBS福岡放送の鬼丸と申します。

関税措置についてなんですけれども、アメリカのトランプ大統領が、日本と相互関税を15%というところで合意したことについての高島市長のお受け止めをお聞かせいただけますでしょうか。

市長

これはもう会見って、あったんですか。赤沢さんの会見って。速報的には…。

記者

速報的です。

市長

ですよね。

記者

はい、すみません。

市長

なんで、もちろん、どういう結果になるのかというところ、それから、当時言っていた25%から15%になったっていうこと。じゃあ、その譲歩をしてもらった分、日本は何を譲歩したのかということが、しっかり日本の国益に沿っているのかというところは、見てからの感想になるのかなと思いますが。

いずれにしても基礎自治体としての福岡市としては、こうした関税にかかる不安点だとか、お困り事に対してはですね、しっかりと対応すべく、現在、商工会議所内に相談窓口をつくっておりますけれども、引き続き、こうした国際関係のいろんな動きによって、地場の皆さんへの影響が最小になるように、しっかりとどんな状況になってもできるように対応をしていきたいと思っています。

記者

ありがとうございます。

市長

はい。

記者

時事通信社の瀧井と申します。

一個前の参院選に関してなんですけれども、参院選が結果として、自公が過半数割れになって、ほかの都道府県連では、石破総理の退陣を要請するなどの動きが出ていますが、市長としては、今回の選挙に対して、どのような感想を抱かれたということに関して、お聞かせていただきたいです。

市長

ここ2日間で、もうたぶん散々語られ尽くされているので、まあ、ですしね。別にこれ以上、私が新しい発言はもう、まあね、あえてここはのらないようにしたいと思いますが、今、出ているたくさんの声を受けて、それは自民党ないしは、自公政権として、どういうこれから判断を下されるのかということは、それぞれお考えになられるといいのかなと思います。

もちろん、先ほどね、お話にあったような関税の一定の目処というところのね、お話も関係するのかもしれないし、ここはもう注視していきたいし、また、石破さんが続けるにしても、辞めるにしても、いずれにしてもやっぱり不安定感というのは、これからいずれの方向にしても続くのかなとは思いますので、市政としては、そうしたところで揺らぐことがないようにですね、しっかり市政運営をしていきます。

記者

読売新聞の原です。

先週ですね、警固公園に夜間集まる少年少女のための警察と県と市、行政ですね、とNPOでつくる協議会が立ち上がったと思いますけれども、関係機関で横断的に情報を共有して対策に取り組むということでしたが、市長としてですね、警固公園のそういう現状をどう見ていらっしゃるのかということと、また、今後について、どうしていきたいというようなですね、お考えがありましたらお聞かせください。

市長

それこそ例えば警固公園でですね、集まって仮に犯罪的な行為があるとしたら、それをじゃあ、検挙したり、逮捕すればおしまいかというと、やっぱりそこに至ってしまう背景という、その根本療法というところから取っていかないと、根本的な解決にはつながらないし、警固公園から追い出したからといって、別の場所にただ移っただけでは意味がないと思います。

そうした点から、今回は警察というですね、県警が中心となって、県としての施策、それから市としては、もちろん、その少年たちへの対応ということもあるんですけれども、その背景となるところに、もし家庭環境ということがあるのであれば、それはその家庭に対する福祉的なアプローチだとか、こういう今回については、本当にそれぞれの行政機関の役割というのを縦割りにならずに、しっかりと横串を刺してですね、その根本のところから対応していこうという取り組みです。

これはNPOなども含んで入っていますので、ここについては、今たまたま警固公園に集まっているから警固と言っているけど、これが名前が変わるだけでは意味がないと思っていますので、しっかりその背景にまで迫って、よくない状況が生み出される、その環境から変えていけるように、関係機関と連携をしっかりしていきたいと思います。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

共同通信の高橋です。

福岡市が令和4年から、男性育休100%宣言を行っている中で、先週、男性職員の育休の取得率が100%を達成したという発表があったと思うんです。これに対する市長の受け止めと今後の展望とか、お考えがあれば、お聞かせいただきたい。

市長

そうですね。これについては、小室先生という、ワークライフバランスの専門の先生にも講師になっていただいて、幹部の研修なども行ってですね。そうした中で、全国の事例を聞いていく中で、やはり制度は意外とみんな各社あっても、それを実際に使えないとか、もしくはそれを使う、使ってもいいけど、結局それによって負担が増える、周りの職員の負担を考えると、なかなか実際は使えないとかですね。制度はあっても使えないというところが課題であるということをお伺いする中で、「取りたい」ではなくて、その雰囲気、風土自体を、もう「取らなきゃいけない」というような形で、その人の、例えば個人の理由で休むではなくて、もう組織として、もう休んでくださいというようなムードにするということで、使いやすい雰囲気づくり、組織風土づくりを心がけたということと、それから、もう一つがフォローをする、1人じゃあ、そこの担当が抜けるということによって、ほかの職員の方に負担がくるというところのために、加算をする(正しくは、フォローした職員に勤勉手当の加算を行う)というですね、こういうような新しい仕組みをつくることによって育休、これは育児については、男性・女性、当然一緒にやっていくべきものですし、そこの最初の1人目の育児のときの育児の参加率というところが、実は2人目にもつながるというような、そうしたデータも小室先生からは、ご提示されてお話もございましたので、しっかり福岡市としては、そうしたこの育休というものが取りやすい環境というのをつくることによって、今回100%実現できたというのがその背景でございます。

記者

ありがとうございます。

記者

そのほかございますでしょうか。

以上で、ありがとうございました。

市長

ありがとうございました。

※発言・質疑内容について、できるだけ忠実に作成しております。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区