11月4日市長会見

発表内容

- 「Fukuoka Art Next」今月のアート(11月)(経済観光文化局美術館) ※配布資料(PDF:780KB)

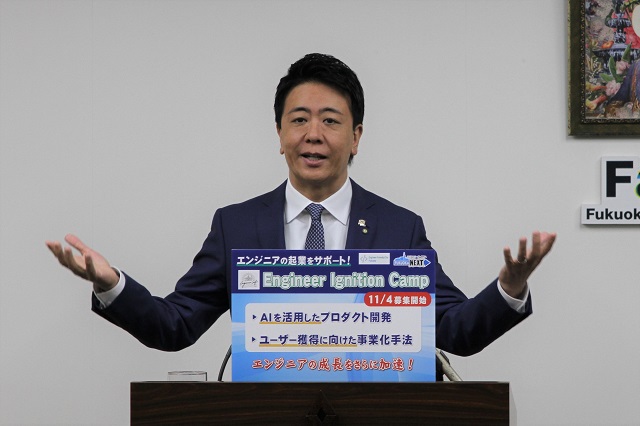

- 起業を目指すエンジニアのための支援プログラム“Engineer Ignition Camp” 参加者募集開始(経済観光文化局新産業振興課)※配布資料(PDF:814KB)

- 小学生向けの検定新設!学生は受験料無料!!11月1日から令和7年度「福岡検定」受験申込開始!(経済観光文化局観光産業課)※配布資料(PDF:3,841KB)

会見動画

発言・質疑要旨

「Fukuoka Art Next」今月のアート(11月)(経済観光文化局美術館)

市長

おはようございます。

記者

11月幹事社の共同通信です。よろしくお願いします。

市長

はい、よろしくお願いします。

記者

では、発表案件からお願いします。

市長

はい、改めまして、よろしくお願いします。

11月になりました。今月のアートからご紹介したいと思います。今月のアートはこちらになります。Ponida List(ポニダリスト)さんの作品なんですが、まあ、見る限り、なんというか、違和感というかね、すごく目を引く作品だと思うんですけれども、このPonida Listさん、福岡市出身で、違和感をテーマにコラージュ作品を発表しています。

この作品のタイトルなんですが、「The Monarchy of Fruit」ということです。Monarchyって「君主制」という意味なんですけどもね。

よく見ると街並み、これはニューヨークなのかな、そういう街並みがあり、まあ、でもね、この君主の顔がフルーツになっているということで、うまくこう、調和されているんですが、一つ一つだとすごくね、インパクトのある違和感の組み合わせになっております。

「君主制」というね、作品の名前のとおり、作家は非日常の別格の人物を、日常的なフルーツや花、穀物などで、過剰なまでに飾り立てることで、その「違和感」をつくり出そうとしているという作品なんですけども、ほかにも、このPonida Listさん、面白い作品たくさんあります。

市長応接室だとか、特別応接室などにも飾っていますんでね、ぜひ、そういった場所でも、作品を見ていただきたいということで、福岡市出身の注目のアーティスト、「Fukuoka Wall Art Project 2025」で優秀賞受賞された方でございます。今後、ぜひ注目をされてください。

起業を目指すエンジニアのための支援プログラム“Engineer Ignition Camp” 参加者募集開始(経済観光文化局新産業振興課)

市長

では、今日の発表案件に行きたいと思います。

福岡市では、起業家を目指す方のための支援プログラム「Engineer Ignition Camp」を開始いたします。【フリップ】

「Fukuoka Growth Next」あちら、スタートアップカフェが入っていますよね。そして、反対側、今度は赤煉瓦文化館には、エンジニアカフェがありますよね。天神ビッグバンの西のゲートと東のゲートにそれぞれ、エンジニアカフェとスタートアップカフェがあります。

これ、どう違いがあるかというと、スタートアップカフェ、こちらのほうは、こういうビジネスをしたいというビジネスモデルがあって、そして、そこに必要な仲間たちを、どんどん集っていくというのが、起業家ドリブンの場所ですね。

一方で、エンジニアカフェをつくったというのは、エンジニア、まさに具体的にですね、プロダクトをつくることができる。こういう方が、そのプロダクト中心にビジネスモデルを考えていくというような、これがエンジニアカフェになるわけですけども、今回、このエンジニアの皆さんがですね、昨今ご承知のとおり、AIとかが出てきたということによってですね、本当に自分一人でもプロダクトをつくれれば、自分一人でも起業できて、ビジネスを大きくできるという、いわゆるアントレプレナーをもじって、ソロプレナーというのが、世界的な結構、今、流れになってきていて。

そうした中で、このプロダクト中心に考えるエンジニアの起業家を育てていこう。エンジニアの皆さんというのは、ものづくりはできるんですけども、じゃあ、具体的にそこにユーザーをつけていったり、ビジネスとして成長していくという部分については、やっぱりプロダクトをつくることが中心になっているんで、なかなかそっちのほうは知見がまだ不足していたりとかってあると思うんですよね。そういう部分をサポートしていこうというのが、今回のプロジェクトになります。

プロダクトの開発から事業化の両面を一貫して学べるという、プログラムになるわけでございまして、プログラム終了後もですね、これは起業や、また新事業の立ち上げに向けた、そのプロダクトのブラッシュアップで、起業後はFukuoka Growth Nextとも連携をしながら、成長を後押ししていこうというものでございます。

募集期間は今日からで、そして、参加費は無料ということです。プログラム名Engineer Ignition Camp。Ignitionというのは「点火」という意味ですね。火をつけろっていうことでございまして、エンジニアが一気に火をつけてね、飛び立っていくイメージでございますけども、ぜひたくさんの皆さんに、これはご応募いただければなと思っております。

小学生向けの検定新設!学生は受験料無料!!11月1日から令和7年度「福岡検定」受験申込開始!(経済観光文化局観光産業課)

市長

では、次にいきます。福岡の歴史の魅力を子どもたちにもということで、福岡市では新たに「小学生向けの福岡検定」をスタートいたします。【フリップ】

これまでも福岡検定はね、あったわけでございますけども、小学生向けができるというのが、今回の発表です。

とにかく、福岡市というのは2000年の歴史があります。なんとなく福岡って、新しいまちのイメージだとか、今のね、天神ビッグバン的な、ああいうイメージ感もあるわけですけども、なんといっても、2000年の長い歴史があるわけでございます。

こうした部分をですね、ぜひ知っていただきたいということで、福岡検定というのはスタートしているわけですけども、実は、昨年度から学生の受験料を無料にしたんです。そうすると、学生の受験者数がすごく伸びたということもありまして、じゃあ、さらに拡大をして、これは小学生に福岡の歴史とか文化を楽しみながら学んでもらえるようにということで、新しく小学生向けの福岡検定を始めます。

受験自体は、オンラインになります。博物館が出している「ふくおか歴史探検隊」これが公式ブックとなっていて、そこからの出題になるわけでございます。

今、小学生には、教育委員会からタブレットが貸与されておりますので、このタブレットでも受験ができますし、公式ブックのほうも、これは福岡市教育委員会の「福岡TSUNAGARU Cloud」に掲載をされておりますので、そちらで勉強していただければとも思います。

ちなみにですね、子どもたちにということでせっかくするので、もし学校の先生にご協力いただけるのであれば、個人じゃなくて、学級単位でも受験できるようにして、学級単位で受験日も設けたいと思っております。

合格者の特典だけじゃなくて、受験者の皆さんにもですね、これ文房具などの特典も用意しておりますので、個人でも学級単位でも、ぜひ受験をね、していただいて、自分たちのふるさとの歴史というところをぜひ知って、また誇りにつながっていけばいいなと思っておりますし、また受験というものを通してですね、親子で福岡の歴史ですとか、文化を見に行くとか、観光の魅力にも触れていただける機会につながることを期待をしています。

もちろん、小学生以外の皆さんについても、例年同様に検定を実施をいたします。こちらは有料になるわけですけども、筥崎宮のおはじきで有名な職人さんが手づくりをする、福岡検定限定の博多はじきなどの、そういった魅力的なね、合格特典も盛りだくさんということですので、こちらも、ちなみに個人だけじゃなくて、人数が集まれば団体でも受験できますので、ご相談いただければと思っております。ぜひ、やっぱりふるさとのことをたくさん知っていくということ、すごくやっぱり大事になってくると思いますので、こういう受験を通してね、歴史を知っていただければと思います。

受験日は、来年の1月25日、学級単位での受験というのは、1月26から30までとさせていただきます。

申し込みは、今月からスタートしておりますので、ぜひ多くの方にチャレンジをしていただいて、福岡通が増えてくれるといいなと思っております。

私からは以上です。

質疑要旨

記者

ありがとうございました。幹事社から質問させていただきます。

まず、福岡検定について、昨年度から学生の受験料を無料にしたということなんですけれども、こちら昨年度だと受験者数でいうと、学生何人くらい受験したかって分かりましたら、教えていただきたいです。

市長

はい。では、数字をお願いします。

事務局(観光産業課)

はい、観光産業課でございます。昨年度の学生の受験者数でございますが、108名でございます。

市長

はい。

記者

ありがとうございます。もう一点、エンジニアの支援プログラムの件で、こちらのキャンプが、今回、新たに開始とのことなんですけれども、今回、この12月から2月までのプログラムと、また今後も開催していく予定というのはありますでしょうか。

市長

はい、そうですね。すでにエンジニアから起業をした、以前ここでご紹介…マッドソフトとかね、ここで踊ってもらったのを覚えているかと思うんですが、そういう起業家も出てきておりますし、今後、先ほども申しましたけども、やっぱりAIが出てきたんで、プログラムをさらにつくっていったり、もろもろの作業というのが、もう一人でできるような時代になってきていて、これが世界的な流れでもありますので、なので、こういうプログラムは今後も続けていきたいと思っています。

記者

ありがとうございます。各社さん、質問ありますでしょうか。

市長

はい、どうぞ。

記者

産経新聞の一居と言います。お願いします。

起業家のプログラムについてなんですが、天神ビッグバンでいろんな再開発が進んでですね、起業家が集まりやすい環境もできてきているかと思うんですけども、なんかこう、市長としての課題意識といいますか、もう一歩そういう集まってきた人たちが軌道に乗せるために何か足りないものといいますか、そういったところの課題意識ありましたら、教えてください。

市長

そうですね。うーん、やっぱり福岡、今、バランスでいくと、やっぱりこのエンジニアという話を抜きにして起業家でいきますと、ソーシャルスタートアップは、かなりやっぱり元気に、今、活発に活動しているイメージがあります。

ただ、やっぱり高さを出すスタートアップで行くと、B to Bということになるんで、やっぱりB to Bになると、やっぱり東京にというのが、ビジネス的にやりやすいということがあって。そういうやっぱり高さを求めるスタートアップというところの成長をですね、今後も後押しをしていきたいし、ディープテックとかになってくると、やっぱり大学発になってくるとですね、一定の時間がかかるということ。それから、やっぱり多額の、うまく軌道に乗っていくまでの資金がかかっていくというようなこともありますので、今後も大学、さらには企業と連携をしていきながらですね、そういったディープテック的なスタートアップというところも、元気になっていければいいなとは思っています。

記者

そういった意味で、こういったプログラムの開催等が何か寄与する部分といいますか、ありますでしょうか。

市長

そうですね。やっぱりAIというものが、社会の景色を変えていっているというのは、もう間違いない。そして、不可逆であると思います。そういった意味では、なんていうか、うーん、人材というところが、シンプルに人材不足というのは、日本全体で課題感としてはある一方で、このようなエンジニアによるソロプレナーというところが出てくれば、これはまたさらに、景色変わってくるなと。

たくさんの人を集めて、たくさんの人が横に並んでプログラムをどんどんつくっていくっていうようなことではないかたちでの起業のかたちというふうに、今後やっぱり変わっていく。そうしたものに速やかに対応できるような支援体制というのが、一つは、この今回のEngineer Ignition Campだと思っていますので、そういった意味で、この、ぜひエンジニアの皆さんにも起業という部分、そして、ユーザー獲得をしながらビジネスを成長させていくというですね、こういったところを注入して、福岡から素晴らしいエンジニア起業家がね、たくさん生まれてくることを期待をします。

記者

ありがとうございます。

あと、検定のことでも一点、お伺いしますが、全国各地にいろんな検定、ご当地検定、郷土検定あると思うんですけど、この、検定の力といいますかですね、検定の持つ魅力みたいなところを、こう何か、お感じになるところあれば、教えてください。

市長

検定はですね、これは難しいんですよ。私もつくった当時、受けて、これ合格はしたわけですけども、相当、私もいろいろ知っているつもりになっていたんですが、これね、結構難しくて。でも、やっぱりそれを勉強する中で、改めて知ることとか、その問題自体が「あ、その視点考えてなかった」みたいに、受験勉強をする中で知ることができる、実は福岡の魅力というのもたくさんありますんでね。こういった受験を通して、さらに深く知って、そして、また知っていることが自信になったりというようなことにもなると思うし。

特に、今回設けた小学生向けの検定、やっぱりね、覚えたりとか、そういう意欲というのは、やっぱり若いうちにどんどん、いろんなものをインプットするというのはやっぱり、昔はね、詰め込みが嫌だなと思っていたけど、今、思えば、確かにあの柔軟に覚えられるときに覚えておくというのも、一つ大事なのかなって、今さら私も思ったりもするわけですけれども、ぜひ小学生の頃から、そうしたことを頭にインプットしておくと、実際、我がまちの中で、その歴史というのを感じられたり。

また、福岡も、今、歴史というようなところでですね、例えば鴻臚館を復元ということも、今年からスタートしていますし、防塁の跡だとか、そういったものが出てきたら、今、大切にそうしたものを見ることができるような形で整備もしていますのでね。これから、こういったところを勉強を通して知った知識を、さらに地元の中で感じられたりするとですね、地元への誇り、愛着、こうしたものがさらに強くなってくれたらいいなって思います。

記者

ありがとうございます。

市長

はい。

記者

ちょっと発表ものとは、ちょっと別になっちゃうんです。アイランドシティのまちびらきが20…、よろしいですか。

市長

案件外はこの後に、はいはい。

記者

すみません。

市長

最初は案件だけ、はい。

記者

発表案件について、ほかありますでしょうか。

記者

西日本新聞の波多野と申します。

同じく福岡検定についてなんですが、ちょっと数値的なところで、これが始まったのが、何年度かというのと、受験者の数の傾向がですね、今まで増えてきているのか。どのぐらいの人数なのかということをお聞きしたいです。

市長

はい、分かりました。じゃあ、数字についてお願いします。

事務局(観光産業課)

はい、観光産業課でございます。

福岡検定、2013年度から開始をしておりまして、これまで12回実施をしております。数字のほうなんですけれども、これまでで延べ9,600人余の方が受験をいただいているというところでございまして、令和6年度につきましては、令和5年度から300人ほど増えて、733人というのが昨年度の傾向でございまして、団体の方、企業の方の受験が多かったというところが特徴でございます。

以上でございます。

記者

ありがとうございます。

市長

なんか確か、今、ほら、福岡観光大使のあの女性って。

事務局(観光産業課)

上田穂乃香(うえだほのか)さん。

市長

上田さんっていう方、上級を持っているよね。

事務局(観光産業課)

最年少で上級を合格されています。高校…失礼しました。

市長

彼女は、高校生で上級試験に受かって、そのまま、まさかの親善大使を、受験者、私どっかで、親善大使のなんていうの、どんたくでお披露目があったときに、見たことあるなと思ったら、実は最年少でなった方。やっぱりだから、そうやって福岡のことを知って、多くの人に知ってほしいという人がですね、そのようなかたちで、やっぱり今後も福岡の魅力発信に寄与していただいたりというようなこともあってですね。なかなかやっぱり数を何年間もこうしていると、そんなことも起きたりしているというエピソードを披露させていただきました。

事務局(観光産業課)

失礼しました。高校2年生のときに最年少で合格をされております。

記者

そのほか発表案件…。

市長

どうぞ。

記者

読売新聞の原です。

併せて、すみません。先ほど、昨年、学生を無料にしたということで、学生の受験が非常に増えたということがありましたけれども、無料にした効果もあるとは思うんですが、動機の部分というか、なぜ学生が増えたかというのは、何か分析されておられますか。

市長

ですから、無料にして増えたということは、興味があったり、受けてみようかなと思う人は、実はポテンシャルはあったと。それが受験料というところによって、受験していなかったところを、学生ですしね、お金、厳しいでしょうから、そこを無料にしたことによって、可視化されたということなのかなと思っています。

本当に私も、さすがに毎日、福岡市の話聞いているんで、詳しいと思ったら、これガチで難しいです、本当に。記者の皆さんもぜひ受けていただけたらいいかと思うんですが、結構知らないこともいっぱいあるし、受験勉強によって、いろんなことも知れたりということもあるんでね。

特に学生さんたち、若いうちにぜひ知ると、その後の福岡生活がきっとより味わい深いものになると思うんで、そういったことを後押ししているということです。

記者

ありがとうございます。

記者

そのほか、発表案件についてございませんでしょうか。

市長

なんかね、ほら、ちょうど先週かな、櫛田神社の式年遷宮があったりとか、あと香椎宮のほうでね、勅使様がやって来たりというようなことがあって、やっぱり福岡って、普段はそんなにこう意識しなくても、やっぱりすごく長い文化的な背景、歴史があったりするんだなってことは、そういうタイミングで感じる。もしくは、知った方も多いと思いますし、また、25年ぶりの遷宮ということがあったときに、次に、遷宮を成功させるためには、25年後ということは、今の40歳ないしは、40歳未満の方が中心になるわけですよね。

だから、そうやってこう文化をつないでいくっていうことは、やっぱり次世代を育てていくっていう視点もすごく大事になるし、そのベースになるのが、やっぱりふるさとの文化や歴史に対する理解ということが、そのベースになっていくということも思いますので、そういう、やっぱり次世代を育てていくという観点からもですね、この福岡検定などを通して、ぜひ詳しくなるきっかけになったらいいなっていうのも思います。

記者

ありがとうございました。

では、発表案件以外に移らせていただきます。

まず、幹事社のほうから質問させていただきます。先週、与野党6党で、ガソリン税と軽油引取税の暫定税率の廃止が決まりました。これについて、市長の受け止めと、あと市政への影響など、ご所見ありましたらお伺いしたいです。

市長

新政権がスタートをして支持率も非常に高いと、期待は大きいですよね。ぜひ国民のそうした期待に応えるようにね、どんどん施策を打っていただきたいなと思っています。

特に、今、ガソリン税、ガソリン代、非常に高い。これはもう家計直結しますし、地方ではまだまだ車社会というところも非常に多い中でいくと、ガソリン代が安くなるということはね、家計にとっても非常にありがたいと思っています。

一方で、軽油のほうについて言うと、これは地方税ということでの影響も大きくなります。福岡市でいっても、30億円近くは影響が出ると思いますので、そこは国の政策として実行するのであればですね、しっかり地方に対する、その減収になる部分に対する手当を含めてですね、総合的にぜひ考えて、そして素早く政策をですね、実行していただければいいなと思います。

記者

ありがとうございます。幹事社からは以上です。

市長

さっき、ご質問ありましたよね。

記者

ごめんなさい。すみません。

市長

はい、どうぞ。

記者

すみません、失礼しました。改めまして、TNCの山田と申します。

アイランドシティが、まちびらきから20周年というところで、当初はいろんな環境破壊だったりとか、人がなかなか来ないとか、批判もあったりした中で、この20年の歩みをどのように市長として、今、思われているかというところと。

あと、今後の課題というのを、この2点お伺いさせてください。

市長

先日、アイランドシティまちびらきから20年ということで、まちの皆さん、また立地企業を中心としてイベントが開催をされまして、私も式典のほうに参加させていただきました。

もちろん20年、まちびらきから20年といっても、構想自体はやっぱり相当前から、構想をされていたということを考えるとですね、やっぱりこれは相当な福岡市にとっても大きなプロジェクトだという認識です。

百道のまちも同じく、やっぱり埋め立てによってできた。福岡のまちを紐解いてみると、やはり海に向かって埋め立てをしていった歴史であり、そして、その理由というかですね、これ一つは、福岡の博多湾というところが非常に浅いと。ですから浚渫(しゅんせつ)、すなわち海の底を掘ってですね、そして、船が通れる道をつくらないといけない。ですから、土砂が出続けるということがあったわけですね。

アイランドシティもそうした浚渫土、それから、地下鉄七隈線を掘るときのその土、こういったものを使って、これをお金をかけて、捨てるのではなくて、これをうまく利用して土地をつくったというのが、その歴史なわけです。

一方で、その土地をつくっていくということ。それを土地を販売するお金の中でやりくりしていこうというようなスキームが、なかなかその実態の土地の販売価格と合わないというようなこともあって、ちょうどまちびらきから5年経った、私が最初の市長選挙に出たときの、これはまさに争点としてですね、非常に厳しい状況があって、言われ方もひどかった中で、どうするんだというところが、当時、争点だった。

ただ、やっぱり、最初のスキームはそうだったかもしれないけども、市としては、これは固定資産税であるとか、土地が売れてその土地に建物ができてとなってくると、それで固定資産税がもう毎年入ってくるようにもなりますし、そうしたことでスキームを変更して、そのスキームを変えて、立地交付金を新しくつくって、競争性のあるような土地価格にして企業を誘致したという。

このスキーム変更のときにもですね、議会の中で相当なやり取りがある中で、それが実現できたわけですし、最初のこども病院の移転、そして、都市高速道路をそこにつなぐんだというようなこともですね、どういうスキームでするんだっていうようなことで、まあ、地域の皆さんと一緒に期成会をつくって、何度もお願いに行ったりとか、いろいろありましたけども、でもこうやって、コンセプトをですね、「CO2ゼロ街区」だとか、そして緑をたくさんにしていくだとか、こういうコンセプトを持って、電線のない、電柱のない、美しいまちが今このようにできて、そして地域の皆さん中心となって、まちのコミュニティをより強いものにしていこう、いいまちにしていこうという動きが出て、たくさんの皆さんが暮らしている。

そして、子どもたちにとっては、あそこがふるさとになっているということを考えると、非常にやっぱりこう、先人の皆さんの努力も含めてですね、多くの皆さんの努力の結晶が、一つの今まちになり、ふるさとになっていくんだなということを、20年ということを通してですね、改めて感じています。

子どもたちが未来のアイランドシティということで、いろんな発表をしていたんですね。すごくなんていうか、既成概念にとらわれていない発表で、海の近くということから、こう何か、船を移動、船の図書館をなんかつくりたいとかですね、いろんな自由な発想で、子どもたちが夢を描いているのを見て、また次世代の皆さんの力で、また、まちがさらに輝くようにね、発展していったらいいなと思います。

記者

なんかこう、あえて具体的な課題とか、今後これがあると、もっと発展していくなとか、なんか一つありますか。

市長

そうですね、まちづくりって、あそこも相当な広さがあって、今度これから消防については、消防出張所を新たにつくるなど、その地域のニーズに合わせてね、地域の皆さんと一緒に課題解決に向けて取り組んでいきたいと思います。

記者

わかりました。ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

産経新聞の一居です。

維新の吉村代表が言ってらっしゃる、副首都の構想について、改めてお伺いするんですけども、先日の会見では、BCPの観点から適地だというような考えもおっしゃっておられましたけども、もし具体的に動き出した場合に、いろいろ課題もあると思うんですが、何かこう、関係省庁の誘致に向けて動かれるとか、あるいは、インフラ整備等もいろいろと課題になってくると思うんですが、何か具体的に力を入れたいなと思われる部分があるのか。もしくは、まだちょっと課題も多いと考えられている部分があるのか。そのあたりを少し詳しく教えていただけますか。

市長

今、国の中で、連立の合意の中にですね、副首都という話が出てきたと。このやっぱりチャンスは、できるだけ日本国として活かすべきだと思うんですね。これまでも首都東京一極集中という中で、そこに対して、例えば戦争や災害という、起きてほしくないけれども、万が一、やっぱり東京に一極集まっている、そういった機能にダメージがあったときに、国家として、どう、その国家を維持できるように、BCPを考えていくか。

そして、これは一般企業では、当たり前のようにBCPの計画があるわけですよね。万が一があったときにはということで、機能を分散したり。もしくは、災害が起きたときには、ここを拠点にして、このような動きを取ろうということは、みんな各企業、考えているように、国家としても当然これは考えるべきことであって、ここについては、皆さん、これは異論ない、この議論が必要だということ自体に異論はないと思うんですね。

ただ、以前もこういった話があった一方で、やっぱり財源、そして、どれぐらいの予算がかかるかということを考えていく中で、なかなかこの議論が前に進まず、消えていったということがあるので、まずは、そのなんというか、方法論としてですね、特別行政区ありとか、こういうかたちではなくて、まずは日本国家として、要するに首都機能がダメージを受けたときにどうするのか。それがいわゆる副首都になるのか、もしくは、BCPの順番を決めていくのかなど、こういった議論ということは、多くの皆さんが乗れる話だと思うので。

せっかくの今、こういった連立の条件にまでなっているということですから、ぜひこれをきっかけにして、オールジャパンとして、この東京が万が一のダメージがあったときに、どうしていくのかは、幅広に検討したらいいと思っています。

その上で、まずは目的というのが明確になった上で、じゃあ、具体的な手段の話に行くと思うんですね。そのときに、それが特別行政区のようなものが必要なのかとか、どういう機能が必要だ、いわゆるハードの整備が必要なのかとかですね。もしくは、今、省庁の誘致するんですかというお話があったんですが、それは要するに首都の機能の一部移転になるんで、移転ではなくて、副首都ないしは首都機能のバックアップということであれば、普段から必ずしもある必要があるのか、なくてもいいのかとかですね。

そういう具体的な話というのは、その次、目的を議論して、その次に手段となっていくのかなと思いますので、ぜひ私はこれをきっかけにオールジャパンとして、東京にダメージがあったときの、どういう体制で国家を維持するのかという議論については、大いに議論が盛り上がることを期待をしています。

記者

でしたら、副首都という名前にこだわらず、こだわらずといいますか、そういうテーマにこだわらず、分散化を進めていくというところを、まず具体化してほしいというか、できればというようなお考えでよろしいでしょうか。

市長

そうですね。それを今、副首都というタイトルになっていますので、これをきっかけにですね、まず副首都というものが必要であるならば、なぜ必要かという、この目的ですよね。というところを考えていくことが必然的に、これは日本国家としての首都にダメージがあったときの国家としての維持の仕方ということになってきますので、これを今、真剣に考えていくということは、これは本当にいいチャンスと捉えて、大いに議論をすることは大切だなと、肝要だなと思います。

記者

その上で前進させるためには、財源というところが、国に要望する部分になってくるというところですかね。

市長

財源というか、その手段としてですね、本当にそのなんていうか、大きなハード整備を伴う必要性があるのかどうかということは、手 段のほうの議論になってくると思うんですよね。当然、国として、もしくは財務省としても、使うか分からないバックアップということだけで、じゃあ、大きなハード整備をそこに予算をつけるかっていうと、それは相当困難な話になるんだろうと思うんですよね。

ですから、普段は、例えば地方整備局だとか、いわゆる国の出先だとか、こういったところを集約しながら、回しながら、万が一があったら、この今、使っているものをこういうかたちで運用できるとかですね、そういう現実的な話というのは、まずは国としてバックアップいるよね。じゃあ、どういう機能が普段から必要だよね、というような議論の次の話になってくるのかなと思います。

記者

もう一点だけ、ちょっと話題が変わるんですけども、老朽化した水道管の話なんですが、産総研、産業技術総合研究所さんがですね、福岡市内で実証実験を進めているということで、アスファルトを掘らずに、地下の水道管の状況を調べたいというような、要するに最新技術を使って老朽化した水道管の状況を調べようということなんですけども、市長の課題意識といいますか、こういった最新技術を使わなければいけないような状況といいますか、水道管の更新ってなかなか追いつかないというような状況があるのか、そのあたりちょっと、少し課題意識を教えていただいてよろしいでしょうか。

市長

あれかな、産総研か分からないんですけど、あれかな、国道で今やっている分ですかね。

記者

そうです。電流を流して、はい、国道でやってる。

市長

それ実は、あれを地下をですね、掘らずに地下の状況が分かる。これ、実は博多駅前の陥没事故のときにも使った、空洞化調査をするための、車を使ってですね、それで掘らずに地下埋設物が、地下というのは、例えば地下1メートルのところに、例えばNTTというか、電話系、通信系のケーブルがあって、地下3メートルまで行くと、例えば水道管があって下水道管があって、さらにここまで行くとこれがあってみたいに、立体的に埋まっているんですね。

これを今、市民の皆さんにとって馴染みが深いのは、平面の地上の地図なんですけど、これを立体的に地下の地図があれば、工事をしたりするときに、やっぱり穴を掘るって一番コストがかかるので、もう試掘をせずともですね、地下が立体的に地図があれば、最小のコストで、そうした今後の整備だとか、もろもろできるんじゃないかというようなことでもあって。

それで今、あそこの国道で実証実験をしてみて、こういう地図ができたときに、これを使ってどう、今後の整備計画、もしくは、特にアセットは全国の水道管ももちろん、下水道管もそうだし、いろんな、もしくは災害が起きたときのインフラがきちんと機能できているかというチェックも含めてですね。こうした地図というものが、まだちょっとコストはかかりますけども、こうしたものがよりコストも安くできるようになって、ニーズが増えればですね、そういうふうになっていけば、今後、日本のインフラの大量更新の時期に、より緊急性が高いインフラ整備を優先的にしていくとか、こういう合理的な判断ができる、そういう一助になればということで、今、実証実験を行っているんですが。

いずれにしても一番、実際に掘って確認して、大丈夫だったんで、また埋め戻してということで、全部をしていくって、相当なコストがかかってしまうので、その辺、やっぱり今おっしゃった、その最先端の技術を使いながら、緊急度の高いところからしっかり補修していく。事故が起きる前に対応していくということ。こういうやり方というのは、もう必ずこれから必須になってくるだろうと思います。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

すいません、KBCの成井です。よろしくお願いします。

市長

はい。

記者

今、改修が進んでいる福岡市博物館についてなんですけれども、先日、近隣の住民から、立体駐車場の建設の見直しだったりとかっていうところの陳情書が提出されたと思いますが、この件について市長はどうお考えでしょうか。

市長

そのような陳情が出たということで、これはもう丁寧に、地域の皆さんにもですね、説明するということ。これは非常に肝要なことだと思っています。

結果、あそこ、工事の入札自体がですね、価格が折り合わなかったのか、今どうせ、いずれにしてもできていない状況になっているので、地域の皆さんとしっかり話して、方向性を決めてほしいなと思っています。

記者

じゃあ、場合によっては、市民の方、近隣住民の方の意見を汲(く)んで、ちょっともう一回、考え直すという手もあるということですか。

市長

ちょっとそのあたり、担当課がどういうプロセスで進めてきているのかというのは、ぜひ取材をしていただきたいと思うんですけれども。やっぱり地域の皆さんもね、気持ち良く皆さんで使っていただくのが、それは肝要ですけれども、当然いろんなご意見はあると思うので、そこを総合的に判断をしてもらえればと思います。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

FBS福岡放送の樋口です。よろしくお願いします。

市長

はい、お願いします。

記者

天神ビッグバンについてお伺いします。ワンビルが開業した際に、市長、ゴールではなくて、ワンビル、「天神ビッグバンの後半戦の号砲が鳴った」というような表現をされたかと思いますが、ワンビルが開業して、いわゆる半年あまり経つ中で、資材費の高騰など社会的には起きていると思いますが、今のこの後半戦というところをどう評価されていますでしょうか。

市長

そうですね。ずいぶんたくさんのビルが形になってきて、そして、ビッグバンがどういうものなのかということをですね、ずいぶん形として認識できるようになってくる中で、これから、さらになんというか、要するに、もともとのこれ、スタートした原点というところがですね、福岡西方沖地震ということがあったわけですね。

被害想定の話とかも、今日は質問出なかったですけども、そういったこともある中で、やっぱり日本という国に住んでいる限りには、そうした地震だとか、災害というリスクは必ずあるわけであるので、やっぱりそうしたことを考えてもですね、しっかり耐震、強度の強いビルに建て替えていくということを着実に進めていくという、建て替えを進めていくというのはですね、大事なことだと思っています。

一方で、街区を越えるような大きなプロジェクトについては、来年というリミットがなくて、2030年代に向けて後半戦ということが始まってくる。その議論ということも始まってきていると思います。今、実際に動き出してきて、さらにどういうビルにしていきたいのかとかですね、エリア全体をどういうエリアにしていきたいのかということも、今後の後半の第2弾のですね、街区を越える超大型プロジェクトについても、そういったコンセプトというところもですね、より今の状況を受けて、素敵なものになってほしいなと思います。

記者

現在、計画中かと思うんですが、新天町などからのいわゆる建築資材の高騰などで、今、出されている計画どおりに進むのかという声があるのも、弊社では聞いているんですけれども、市長としてはそのあたり、どう認識されているのかというところ。

あと、昨今のこの情勢を考えて、いわゆる補助金だったり、そういった何か新たに出していくお考えなどがあるのか、お伺いしたいです。

市長

福岡市はですね、こうしたその建て替え、一つ一つの案件について、補助金を出したりということはないです。

ただ、まちづくりに合わせて、例えば地下の通路だとか、道路をですね、そのときに合わせて付け替えて、より渋滞の緩和につながるような、そういった施策については、これは福岡市の事業として行いますけど、一つ一つの建て替えについての補助は、ということはしていません。

もちろん、今、資材が上がったり、人件費が上がったりということはありますが、これ今後、時期を経るから安くなってくるかというと、たぶん現在の状況を見ていると、安くなる要素って、そう見つからないんですよね。むしろ、これって、早く決断をした人が、皆さん、要するにトータル、同じことをするのも時間が経てば、決断が遅くなればなるほど資材、そして人件費は高くなるという傾向があって。

ですから、ビッグバンの前半にスタートした人たちというのは、当時の契約価格で契約ができて、完成していても、やっぱり遅くなればなるほど、当然同じものを同じコストではできないという状況になるわけですよね。

JRのね、空中都市、大変残念ですけども、あれは新規につくろうという話なんですね。新規につくろうではなくて、今ある耐震強度の弱い既存の建物を建て替えるというのは、いずれにしても、これはしなければいけないことであって。

このままじゃあ、今、資材が高いから、5年、10年放置しておこうというふうになっても、いずれのタイミング下では、これはもう災害が来る前に、やっぱり建て替えはしておかなければいけないし、いずれにしてもどこかではしなきゃいけないってなってくると、どのタイミングでするのがベストなのかということは、それは総合的な各社の判断になろうかと思います。

記者

分かりました。ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

西日本新聞の長田です。よろしくお願いします。

市長

はい。

記者

学校給食について、2点お伺いします。先週のですね、総合教育会議の中で、学校給食の質の改善についてもですね、市長と教育委員の方たちが意見を交わされていましたが、やっぱりどうしても質の向上、品数増やすとかですね、そのためには、かなりの大型機材のですね、導入とかが必要になってくるという結論になっていましたけど、市長としての、そういった大型機材を導入するためには、どうしてもですね、お金のことが関わってきますけど、そういった金額を市としてですね、予算として計上するのは教育委員会のほうだと思いますけど、市長としての本気度というか、そういったところをちょっとお伺いしたいと思います。

市長

本気度を聞きたいですか。そうですか。

今、学校給食が無償化、福岡で2学期からね、したというのは、これは大きな転換点だと思いますし、これはもちろん保護者にとっての経済的な負担の軽減という側面もありますけれども、これをきっかけにして、給食の時間自体も考えていけばいいと思うし、本当にご意見であのときに出ていたように、何かなんとかスチーマー(正確には、スチームコンベクションオーブン)とかですね、こういうものがあればって、これはちょっと、やっぱり現場の方でしか分からないニーズだと思いますので、それは教育委員会でしっかり議論をして、そして、本当に必要だというものについて予算を上げていただければ、私はもう応援をすると言っておりますので、そこは会議の中でも明言をしておりますので、ぜひ教育委員会の皆さんを中心となってですね、子どもたちを中心にして、子どもたちが必要なもの、子どもたちの学びや育ちに必要なものについて、しっかり議論して予算を上げていただければ、しっかり応援をしたいと思います。

記者

ありがとうございます。

あと、もう一点、質の向上についての議論が進んでいる一方でですね、学校現場では、給食が必要ない日に、教員の方が誤ってですね、給食を発注してしまって、食材が納入されるというですね、そういった事案が相次いでいるんですが、それが実際フードロスにつながったりとかですね、現場の調理員さんのですね、無駄な業務につながったりとかしています。

そういった現状が取材によると、10年以上続いているというお話があるんですが、それに対する市長の受け止めと、改善についてはどういったことが必要かについて、市長のお考えをお聞かせください。

市長

これ、先日、西日に載っていたんですよね、それね。

ただ、まだちょっと直接教育委員会から、その状況について説明を受けたわけではないんですが、もちろん、そういったことが事実としてあるのであればですね、当然フードロスの観点からも、そうしたことは避ける努力をすべきだと思っております。

記者

分かりました。ありがとうございます。

記者

そのほか質問ございませんでしょうか。

市長

はい、どうぞ。

記者

読売新聞の原です。

先日は、お誕生日おめでとうございます。

市長

ありがとうございます。

記者

改めてなんですけど、今後の抱負というのをお伺いしたいんですが、4期目も残り1年になりましたんで、その点も含めてですね、今後の抱負をお願いいたします。どうされるのかとかですね。

市長

はい、ありがとうございます。そうですね、これからどう、そうですね。やっぱり、ちょっとやっぱり視力が落ちてきていて、これはやっぱり携帯を見る時間が多くなったりということと、年齢のせいということもあると思うんで、そういうやっぱり変化って感じるんですよね。やっぱりなかなか朝一回起きてしまうと、二度寝ができないとか。結局、当時、諸先輩方、おじちゃんたちが言っていたことって、全部本当のことだったんだっていうのは、今、実感をしているんですけども。

その分、肉体的にも衰えていくということだけではないようにですね、自分自身、体力をつけて、しっかり精神を支える体力というのをつけて、引き続き精力的に頑張っていこうかなと思っている次第でございます。

具体的な施策については、新年度予算で出していきたいと思いますし、そのとき、そのときでできる全力を尽くしていきたいと思っております、という感じの当たり障りのない感じで、ちょっと急に言われたんで、すいません。

記者

ありがとうございます。

記者

そのほか質問ございませんでしょうか。

では、長時間、ありがとうございました。

市長

はい、ありがとうございました。

※発言・質疑内容について、できるだけ忠実に作成しております。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区