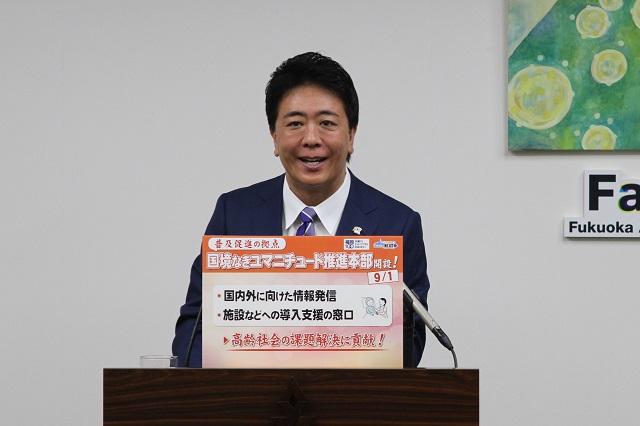

9月1日市長会見

発表内容

- 「Fukuoka Art Next」今月のアート(9月)(経済観光文化局美術館) ※配布資料(PDF:737KB)

- 「国境なきユマニチュード推進本部」を福岡市に開設(福祉局ユマニチュード推進課) ※配布資料(PDF:1,204KB)

会見動画

発言・質疑要旨

「Fukuoka Art Next」今月のアート(9月)(経済観光文化局美術館)

市長

おはようございます。

記者

幹事社の産経新聞の一居です。発表案件からよろしくお願いいたします。

市長

はい、よろしくお願いします。

では、月が変わりまして、今月のアートをご紹介したいと思います。今月のアート、こちらの作品でございます。9月は天野百恵さんの作品をご紹介したいと思います。天野さんは、福岡市出身でございまして、人の暮らしを取り巻く自然をテーマに作品制作を行うアーティストということでございまして、緑の山が描かれておりますけれども、こちら「山の中の光」というタイトルでございます。おむすびのようにこんもりとした姿の山が画面いっぱいに描かれているんですけれども、空からは日の光がさんさんと降り注いで、さわやかな緑に覆われた山肌にたくさんの小さな光の粒を落としていきます。山のところどころに表された大きな円というのは、よく見ると渦を巻いているんですよね。光を受けた山の動植物たちの生き生きした様子が感じられるようであります。この作品を通して作者は、自然のエネルギーや循環の力を表現しているということでございますので、天野百恵さん、アーティスト、ぜひ注目いただければと思います。この部屋のほかにも特別応接室などに作品が飾られておりますので、ご覧いただければと思います。はい、今月のアートでした。

「国境なきユマニチュード推進本部」を福岡市に開設(福祉局ユマニチュード推進課)

市長

では、発表案件にいきたいと思います。

福岡市では、今日からユマニチュードの世界的な拠点、国境なきユマニチュード推進本部を開設をいたします。【フリップ】

ユマニチュード、もう言葉として覚えていただいた方も多いかと思うんですけれども、ユマニチュードというのは、「見る」、「話す」、「触れる」、「立つ」という4つの動作を基本とした認知症の方とのコミュニケーション、これをスムーズにするケア技法の一つでありまして、40年以上前にフランスで生まれたものでございます。2018年に世界の他都市に先駆けて、このユマニチュードの取り組みを福岡市ではスタートしたわけですね。2023年には、ユマニチュードを考案したフランスの団体などと一緒になって、世界の自治体の中でも唯一ですね、国境を越えてユマニチュードを推進しようという「国境なきユマニチュード憲章」に署名をいたしました。今回ですね、そのユマニチュードの国際的な普及啓発の拠点となるこの国境なきユマニチュード推進本部を、福岡市に今日から開設をされることになったということでございます。これによって、フランスですとか、日本のユマニチュード学会における最新の知見ですとか、ノウハウ、それから世界の他都市のですね、ユマニチュードの実践の様々な事例などがこの福岡市に集まってくるようになりますので、これを市民の皆さんにどんどん還元をしていきながら、これから特に高齢化というものが日本において一気に進んでいくわけですけれども、こうした部分に寄与する、そういった施設になればと思ってございます。

さらに、ユマニチュードの情報発信に関する推進本部の具体的な取り組みとしてはですね、来年2026年の10月には、国境なきユマニチュードの国際大会(正しくは、国際会議)、これを福岡市の国際会議場で開催する予定でございます。2年前にはパリで(ユマニチュードの学会が)開催をされていたのですが、2026年10月が(第1回目となる国境なきユマニチュードの国際会議が)福岡開催となりました。市民の皆様にもぜひご参加いただけるイベントの準備をしたいと考えております。詳細はこれから準備するわけでございますが、ぜひ、ご参加をいただければと、魅力的な内容にしていきたいと思っております。結構、やっぱり親が認知症になったとかですね、高齢とともにこういった状況にぶつかると、例えば介護申請とかですね、介護認定とかいうこともやっぱり皆さん初めてだとどうしたらいいのかも分からないし、また、だんだんコミュニケーションも難しくなってきたり、また病院とかになるとですね、薬物的なアプローチになるわけですね。薬を飲んでボーっとしたりだとか、もしくは高齢化に伴ういろんな機能というところが衰えてきたりとかすると、薬に頼ったりもするわけですけれども、ただ、このユマニチュードというのは非薬物的なアプローチで、コミュニケーションの技法によって大切な人に自分の大切だという思いが伝わるというような技法ですので、本当にこれからの高齢化社会にとってですね、そういった大事な方が老いていく中でのコミュニケーションとして、ぜひやはりこれは広げていくべきものだというふうにも思っております。もちろんアジア各国においても、高齢化が急速に進展をすると言われておりますので、こういった皆さんとも一緒になってですね、高齢化を迎えたとしても、それぞれができる限り素敵な人生を歩んでいただけるように、しっかりとこういったユマニチュードを皆さんとともに進めていきたいと思います。

今回ですね、ユマニチュードの考案者でもあり、今回の推進本部設立の提案者でもありますイヴ・ジネスト先生と、それから推進本部で副本部長を務めてくださいます日本ユマニチュード学会代表理事の本田先生にも今日は福岡にお越しをいただいておりますので、一言お願いしたいと思います。では、ジネスト先生、本田先生、よろしくお願いいたします。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

高島市長、ありがとうございます。このような機会をいただきましたこと大変嬉しく存じます。ユマニチュードを市民の皆様に使っていただくシステムをつくってくださった高島市長に、心より御礼を申し上げたいと思います。

この自治体との取り組みというのは世界で初めてのことでありまして、世界のユマニチュードの活動の灯台となってくださることを私は大変期待しております。これは、認知症のケアの仕事をしている専門職だけではなく、ご家族の皆様にもご利用いただけるプロジェクトとして進んでまいりました。福岡では、例えば小学校の学生さんたち、学童の子どもたちがユマニチュードを学んでいます。そして、この学んだ内容、それからケアの専門家の方が学んだ内容は、直接、福岡市の皆様に還元されているというふうに私は考えています。例えば、九州大学と一緒に行っておりますIT技術を使ったケアの技術に関しましても、同じように毎日のケアの中で市民の皆様にお役立ていただいています。そして私は、世界の様々な場所でユマニチュードのことを講演をするときに、必ず福岡市のことを申し上げます。そうしますと、自治体がそのような取り組みをしてくださっているということに対して、大変大きな驚きをもっていつも迎えられております。そして、今、私どもは「国境なきユマニチュード」というプロジェクトを始めました。この「国境なきユマニチュード」が目指しているものというのは、国が余り豊かではないところであっても、ユマニチュードの考え方、そして実践が行われるようにしていきたいというものです。そして、そのヘッドクォーターとして、その中心として、福岡市の皆様が力を貸してくださいますことに心より御礼を申し上げたいと思います。まずは、福岡市の皆様にユマニチュードを使った生活の中でお役立ていただきたいと考える一方、その知見をより広く使っていただくための、海外の皆様にとっての灯台となるような存在になっていただけたらというふうに私は思っております。ユマニチュードの絆というのは、それぞれが友愛の情をもって、まるで家族のようにお互いを尊重し合うということです。大変、平和に満ちた技術であります。

まずは、高島市長に本当に感謝申し上げますとともに、福岡の皆様にユマニチュードをお役立ていただけるようなプロジェクトをつくり、皆様とともに進めていきたいというふうに思っております。

市長

ありがとうございます。では、せっかくお越しいただいているので、ジネストさんですとか、本田先生にご質問があれば先にどうぞ。

記者

幹事社の産経新聞社の一居です。今日はお越しいただきましてありがとうございます。

福岡市がこうした取り組みを行っているということを、他都市の方々にお話しされると、もしかしたら驚かれるのかもしれないということなのですが、自治体としてこういったことに取り組む事例というのは、世界ではまだ事例が少ないのでしょうか。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

福岡市というのは、世界で初めてユマニチュードを自治体として導入してくださっているところです。もちろん公的な病院などにはお伺いすることはこれまでもありましたけれども、そうではなく、そのまち全体として、市民を対象とした、子どもを対象とした、あとは救急隊を対象としたようなトレーニングを導入してくださっているというのは、福岡市のほかにはございません。

福岡市で、昨年、日本ユマニチュード学会の総会を開催したんですけれども、そこには全国の自治体からたくさんの方々がお見えになられました。そして、その後、私どもユマニチュード学会には、たくさんのお申し込みをいただいていて、様々に自分たちも福岡市のようになりたいんだけれども、どこから手を付けたらいいでしょうかというようなお問い合わせをいただいております。

記者

ありがとうございます。今回、推進本部を開設されるということですが、開設への期待、開設で今後どのような世界が広がっていってほしいかという期待感を教えてください。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

すばらしい質問をありがとうございます。世界で初めての様々なユマニチュードに関する情報や技術が集まる拠点となるということを私は考えております。私どもはそれは二つ考えておりまして、一つ目は、まずはユマニチュードを福岡市民の皆様に学んでいただいて、実践できる環境をつくっていくというのが一つ。そして、それに続いて世界中からそのユマニチュードを学びたいという、特に途上国の方々、非常に急速な高齢化が進んでおりますので、そういった方々に学んでいただくということを行う、さっきおっしゃっていた灯台のような存在になりたいということをおっしゃっています。

そして、先ほど市長がご紹介くださいましたように、来年の10月に開催されることになっておりますその会議には、世界中の方々がユマニチュードのことをやっていらっしゃる方が来てくださるので、ぜひ、福岡の皆様にも来ていただいて、どんなものが世界で行われているのかということを見ていただけたらなというふうに思います。例えば、私が皆様にご紹介申し上げたい中の1人は、アルベイロ・ヴァルガスという方なんですけれども、コロンビアにお住まいで、子どもや高齢者に対するケアを、彼が7歳のときにそういった貧しい地域での活動を始めたいと仕事を始めて、現在に至るまでそれを続けていらっしゃいます。今、40半ばぐらいの方ですね。コロンビアの貧しい地域にいた7歳の男の子が考え出した様々なプロジェクトは、現在、様々な国で行われている高齢者ケアのモデルとほぼ一致しているんです。ですから、そういうことを自分1人で考え出したということで、まるでモーツアルトのような天才だと私は思っています。ですから、ぜひ、アルベイロ・ヴァルガスさんのお話を聞きにいらしてください。

記者

私も家族に認知症の親がおりますので、取り組みが広がることを期待しています。ありがとうございました。

じゃあほかに。

市長

じゃ、どうぞ。

記者

読売新聞の原と申します。

一つお聞きしたいのが、ちょっと大きな質問になるかもしれないんですけれども、今、世界でいろんな課題、問題がある中で、このユマニチュードというものを使っての課題解決、これに取り組む意義、意味というのをどうお考えでしょうか。教えてください。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

ユマニチュードが生まれた経緯と申しますのは、ケアの現場でみんなが困り果てている方に対して、どうやったらケアを届けることができるかということを試みながらやってみるという中から生まれてまいりました。例えば、認知症があったり、精神的な疾患があるために、近づくことができない、自分を殴ろうとするというようなケアを届けることが全く難しい方に対してのケアを私どもは開発してまいりました。そのために400を超える技術を開発し、当時の妻だったロゼット・マレスコッティと一緒に、その問題を解決してまいりました。私たちが大事にしたのは、平和的にケアを提供し、受け取ってもらうための技術です。これは大変細かい技術の集まりでありまして、そして、その技術を使うことによって、目の前にいるこの人は自分の味方である、私の大事な人であるということを本人に感じてもらうための技術です。つまり、ユマニチュードの哲学というのは、平和の哲学でもあります。そして、ユマニチュードのコミュニケーションの技術を使うことによって、相手と自分との間にポジティブなコミュニケーションを確立することが可能となります。今日、私は皆様の前におりますけれども、ジャーナリストの方を前にしているのかどうかというのがちょっと分からない気もいたします。すみません、意図がちょっと分からなかったので、まず皆様はジャーナリストでいらっしゃいますけど、私はその前に、皆様を1人の個人として、私の兄弟として話をしたいというふうに思って、今日の話を進めております。そのようなものです。私たちは、このように少しずつ世界を変えていくことができるというふうに思っております。世界は燃え盛っておりますけれども、みんなが少しずつ自分の考え、行動を変えていき、そこに小さな水のしずくを垂らすことによって、この燃え盛っている火を消し止めることができるようになると思います。福岡にはたくさんの水がありますから、より世界の火事を消すということにもお力を貸していただけるというふうに思っています。

市長

ちょっと補足していいですかね。今、都市としては福岡がすごいんだというお話をされましたけど、ユマニチュード自体は、例えばフランスとかだと、病院とかは全体の何%を教育費に使わなきゃいけないというのがあって、随分ユマニチュード自体を研修をしているので、かなり技術自体は普及をしているんです。それに比べて日本という国だけでみると、こういったものというのは、なかなか教育費としてなかなか使うのが大変だというような中でできていませんと。福岡はどういうことをしているかというと、それは病院とそれから自宅での介護、この両方の皆さんに具体的に治験者となってもらって、ユマニチュードを体感してもらって、どういうふうにコミュニケーションが変わるかということを随分もう何年も前にこういったことをやって、これはどうやら成果が上がるぞ、これで例えば病院も自分がよかれと思ってやっていることが相手に伝わらないというものがあると、離職率につながっていったりするというものを防いだりするためにも、病院単位で入れるというようなこともこれまで福岡で進めてきました。さらには、子どもたちって高齢者と一緒に住まない人も増えてきているという中で、子どもたちにも知ってもらおうということで、子どもたち向けの教材も作って、もしおじいちゃん、おばあちゃんが認知症になったときに、おじいちゃん、おばあちゃんにこんなふうにコミュニケーションを取るといいんですよということを伝えるやり方というのを子どもたちに教育をしたり、それから、皆さん方もたぶん年齢的にそうだと思いますけれども、ご両親だとかが高齢化に伴ってですね、例えばアルツハイマーとか認知症とか、こういうようなかたちになったときに、たぶん困惑をされると思うんですね。そうした皆さん等々がユマニチュードというものの、まず存在を知ってもらうというための講座をこれまでずっと公民館を回って、ずっと公民館で講座をしてきて認知に努めてきたと。それから、いざ、さらに進んで、具体的なそのノウハウをもっと詳しく知りたいという方のための講座というのも、また別途開いてきているというかたちで、まち全体として高齢者から、それから知ってもらうレイヤーから、具体的にノウハウを習得するというレイヤーから、それぞれをずっとこれまでやってきました。さらに、こういったノウハウというのは、例えば消防職員ですね、救助に行った先のおじいちゃん、おばあちゃんが認知症だったりして、そういった皆さんを救急車に乗せていかなければいけないということもあるわけですね。福岡市の消防では、このノウハウを活かして、ユマニチュードを消防にも活かして、高齢者に今こうなんですね、ああなんですねというやり方を勉強することによって、先日、総務大臣賞か何かの賞(正しくは、全国消防職員意見発表会において優秀賞)を消防が取っているというので、ぜひね、これもものすごく参考になるし、これはのぼりマターですよ、これ全国の人に本当知っていただきたいんですけれども、早良消防署にその受賞した職員がいるので、こういうかたちでそのユマニチュードというノウハウをあらゆるレイヤーでまちぐるみでやっているというのが、世界でも例がないというようなことをさっきおっしゃったというのが唯一で、ユマニチュード自体はいろんな国に広がっているし、もう民間の機関でも、日本中でもいろいろ使っていることがあります。それから、もう一つ、これが広がることによって寄与すること。もちろん一番大事なことは、自分の大事な両親とか、おじいちゃん、おばあちゃんというところに、ちゃんと自分があなたのこと大事に思っているということをしっかり伝えられるということが一番大事だと思うんです。でも、ほかにもですね、例えば認知症になったときに、やっぱり日本の場合、薬物、薬でのアプローチというのが多いんですけれども、実は、ユマニチュードを使うと薬の投薬の量がものすごく減るというのが、これがフランスのエビデンスではあるわけです。私は間違いなく、これは日本でも、これって使えるよねという仮説を持っているので、今は福岡市においてその仮説を検証すべく治験を行っているところです。こういったものが来年出てくるとですね、こういったユマニチュードを使うことによって、非薬物的なアプローチで認知症の皆さんとしっかりコミュニケーションができてというようなかたちで、それが例えば介護離職率にどうつながっていくのかとかですね。いろんなデータにもこれからまた結び付けるようなかたちで、成果が出てくるといいなというふうには思っていると。というところのちょっと解説で、詳しいことはYouTubeで見てください。YouTubeでユマニチュードとすると、これまでの例えばNHK特集とか、それからTBSの報道特集とかで、ユマニチュードを入れる前の患者さんと、入れた後の認知症の方がどういうふうに行動が変わるのかというのを、ジネスト先生も直接出られてされている様子とかがいっぱいYouTubeでも出てくるので、そういうのを見るとあっ、こんなに変わるんだというのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、解説終わります。どうぞ。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

ありがとうございます。

記者

朝日新聞の鳥尾と申します。

私のほうから一つお伺いできればと思います。福岡市は、ユマニチュードがかなり広がっている都市ということで好例になると思うんですけど、一方で、なかなかまだ導入が進んでいないところとか、これまで導入を進めようとしてもなかなか難しいというところもあったのかなと思います。ユマニチュードをこれから推進する上での課題とか、障壁となっているものが何なのか、それをどういうふうに今後解決されようとしているかを伺えればと思います。よろしくお願いいたします。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

まずは、全体的にコミュニケーションを取るということが大事だと思うんです。考えていることを市に伝えるでありますとか、というようなカンバセーション(会話、談話、対話)が必要だということをジネスト先生がおっしゃいましたが、日本の状況を私がちょっと補足させていただきますと、たくさんの自治体からお申し込みをいただいていて、私どもは講演にたくさんお伺いします。でもそれは、ユマニチュードのことを聞いていただいて、ああ、そういうものがあるんですね、いいですねとはなるんですけど、で、どうするかというその次のステップは、なかなかその花火は上がったけれども、花火きれいだったねというので終わるということがあります。でも、福岡市はそのきれいな花火をみんなが楽しむためには、一体どうしていけばいいだろうかということで、さっき市長がおっしゃいました職場単位での、もしくは地域単位でのというようなプログラム、それから市の職員の方々が、その市民に対してのお仕事に役立てるようなプログラムというような、その総称的なものが必要なんですけれども、それを今福岡モデルとしてですね、私どもは福岡のモデルは完璧なんです。もう幅広い。その中の幾つを皆様の市ではご利用になりますかというような、そのメニューのようなユマニチュードメニューを、今、福岡市役所の皆様とつくっていただいているところで、それを基に、その福岡モデルを日本で、ひいては世界で使っていただけるようになるといいなというふうには思っております。

記者

ありがとうございます。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

まずは、そのコミュニケーションが相手にどのような意味を与えるかということを今ご説明いたしました。手首を握れば敵対するしというような、私たちは自分たちが考えている以上のメッセージを相手に届けていると、そのメッセージの届け方を学んでいくというのはとても重要だ。特に見るときには、近くに行くというのも重要だという話もなさいました。それから、一番最後におっしゃいましたのは、濱口竜介監督という監督をご存じの方いらっしゃるかもしれませんけど、「ドライブ・マイ・カー」でありますとか、「悪は存在しない」でありますとか、様々な賞を取っていらっしゃる監督ですけれども、濱口さんからご依頼を受けて、ジネスト先生と私は新しい作品のシナリオの相談にも乗って、それによっての映画がですね、「急に具合が悪くなる」というタイトルで、来年の5月、カンヌ映画祭で発表される予定で、先週撮影が終わったばかりなんですけれども、そこでジネスト先生も私も、その撮影に出演する俳優さんにユマニチュードをお教えするというのを今年の初夏に行ってまいりました。というように、いろんな方がユマニチュードに興味を寄せてくださっているということを大変嬉しく思っていますということをおっしゃいました。

市長

よろしいですかね。ということで、手を取るにしてもですね、我々は良かれと思ってその認知症の方にアプローチをするときに、例えば大きな声で普通の人であれば、「こんにちは、おばあちゃん」と言って、近づいていっても問題ないんですけど、後ろから大きな声を出されると、やっぱりびっくりするわけですよね。ですから近づいていくときは、正面からゆっくり近づいていくとか、その前にノックをして、相手に聞く準備をしてもらうとか、それから持つときも手を、ポイントを引っ張ったりするんではなくて、できるだけ広い面で下から支えるように持つと相手に安心感が伝わるとか、そういう具体的なノウハウですよね、それをやっぱり子どもには子ども用のアプローチをするように、認知症の方には正しいコミュニケーションを取ると、相手にちゃんと伝わるというようなこういうノウハウがあります。ただ、一つさっきの課題でいくと、ユマニチュードを教える人というのが数が多くないわけです。だからこの数を多くしていかないと、本当にまち全体、国全体に広げていくというのは大変で、今、こうした趣旨について日本財団にも協力をしてもらって、今、その講師を増やすということをやったり、それから、福岡のアプローチの一つでもあったように、全員にプロフェッショナルみたいな全てを教えなくても、まず知っていただくレイヤー、それから本当に医療機関でユマニチュードを実践するレイヤーとか、そういう層に分けて、全員がプロフェッショナルの資格を持っていなくてもいいよねというのを分けたのが福岡のやり方とか、そういうようなお話を今していたということです。

よろしいですかね。はい、それではジネスト先生ありがとうございました。本田先生ありがとうございました。

本田美和子氏(イヴ・ジネスト氏通訳者)

ありがとうございました。

市長

たぶんこれから本当に、世界中が高齢化というようなことになっていったときに、たぶん薬物的なアプローチというようなこととかだけでは厳しくなるだろうし、金銭的にもやっぱり相当負担にもなってくるでしょうしね。ということです。以上です。

質疑要旨

記者

では、発表案件以外の質問で、何かございましたらお願いいたします。

記者

お疲れさまです。西日本新聞の前田です。

福岡市の漁協が、福岡市内の漁港でプレジャーボートの係留所を無許可で貸し出していた問題についてなんですけれども、市の方も長年この問題は認識していたという中で、市のほうは取材すると不作為であるということを言うんですけれども、事実上その利益供与に当たるのではないかなというふうな印象を受けるんですけれども、市長としては、その辺はどのように考えられるかということが一つと、市長はこの問題を把握されたのはいつですか。

市長

先週にかけてこの報道が出ました。経緯でお話をすると、今年の3月にですね、漁港を巡る別件の恐喝の事件があっていたということで、私自身はその3月の時点でこうした問題があったということと同時に、不法係留の話について聞きました。ただ、そのときはお金を取っているというようなところの話ではなくて、こうした不法係留ということがほかの漁港でもあるということを、これは初めて聞いたわけです。そこで、担当副市長並びに担当の局に対してですね、この状況をただすようにという指示をしておりました。ただ、すぐにこれを条例のとおりただして、出てもらうということになると、これは今、全国的なこれは課題なんですけれども、非常に不法係留が多いと。車庫証明のようなものがあるわけではないですから、やっぱり船の数がどんどん増えていくという中で、今、例えば福岡県内といっても、名柄川の不法係留の話があったように、やはりこれは今すぐ追い出したとしても、別の場所への不法係留につながるということもありますので、これは市だけではなくて関係者、プレジャーボートの協会もそうですし、漁協もそうですし、それから県警ですとか、県ですね。全体としてこのプレジャーボートをどうしていくかということについて整理をしていかないと、なかなかすぐにじゃあ、条例等で追い出すということもできないだろうというようなことから、今まさにそのような会議体をつくるべくですね、国と協議をし、また県と協議をして有識者会議を立ち上げると。まさにそうした有識者会議を発表するという準備を進めていた段階で、先週の報道があったということです。これについては今、ご質問にあった内容でいくと、そもそもが料金を取る、取らないという話ではなくて、福岡市内では、一つの漁港しかプレジャーボートを泊めることは認められていないということですから、そもそも料金自体を取ってもいけないし、泊めさせてもいけないというのが、これは福岡の決まりであります。ですから、こうした有識者会議で、まず福岡市、そして県、もちろん国としてもそうでしょうけれども、どういう、福岡市として方向性をこれから持っていくのか。どうこれから整理をしていくのかということが出次第ですね、実行に移していくということになります。ですから、そもそも取るべきものをよそが取っていたというよりは、そもそも泊めてもいけないし、料金を取ってもいけないものということになります。

記者

すみません、利益供与に当たったのではないかということについてはどうでしょうか。

市長

だから、今、話したとおりで、利益の供与というよりも、泊めてはいけないし、取ってもいけないものということになります。

記者

とすると、本来であれば市が得ていたはずの収入が入ってこなかったというかたちになっているんですけれども、遡ってそれを請求するとか、そういう考えは今のところはありますか。

市長

そもそも市が取るべきものだったというよりも、泊めてはいけない場所なので、取ってもいけない場所だったということになります。ただ、いずれにしてもそういった観点でも、その金額がどういう性格のものなのかというようなことも含めてですね、今、顧問弁護士と相談をしているところですので、市の対応については、そうした弁護士との相談ですとかも含めて、判断をしたいと思っています。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

これ、いつぐらいまでに結論を出したいというお考えですか。

市長

そうですね、できるだけ早くと思っていますので、農水に詳しくは聞いていただきたいんですけれども、年内にはもちろん出していただきたいと思っております。

記者

そのほか質問ありませんでしょうか。

すみません、別件になります。今日、9月1日は防災の日ということで、国のほうでもいろいろ訓練等もしているところではございます。能登の地震があった関係で、交通が少し不便な地域であるとかの問題が取り沙汰されてきましたけれども、福岡市でもですね、地勢上なかなか難しい地域があるかとは思います。その辺も含めてですね、防災の日ということで、市長の今後の市の防災のあり方とかお考えがあればちょっとお聞かせいただけないでしょうか。

市長

やっぱり、防災という点でお話をするならば、日本というのは災害大国、災害が多い国とともに暮らしているということから、やはりその防災、災害の対応力を強めていくということは大事になろうかと思います。そのときに、行政としてやっていくことについてでいくと、今TKB、トイレ、キッチン、ベッドということで、やはり避難所が、体育館の中でですね、大変な状況で避難をするということができるだけ負担の軽減になっていくように、トイレとキッチンとベッドというところをしっかり整備をするとともに、福岡市においては冷暖房というところで、特にその冷房の設備をここ3年の間に整えるとかですね、公助でできることはしっかり公としてもやっていきたいと。やはり災害対応にとって大事なのは、自助・共助・公助、これのベストミックスだと思います。行政としてもしっかりと災害対応に備えていく。そして、それをさらにブラッシュアップしていくことはもちろんですけれども、市民の皆さんもですね、個人でできる備蓄だとか、ローリングで備蓄を家にストックをしておくとか、それから地域ですね、共助のほうでは地域のやっぱりつながり。例えば、要支援の方がどこにいるとかですね、それからそういった有事のときの避難の方法だとか、こういうものを地域ごとで災害対応力を付けていくということ。こうした自助・共助・公助のベストミックスというのが、大事になろうかと思っております。

記者

ありがとうございます。

そのほかご質問ございませんでしょうか。

市長

はい、どうぞ。

記者

RKBです。さっきの漁協の話、漁港の話に戻るんですけど、担当課に聞くとですね、2000年には市として調査をして、不法係留があるということを把握していたということをおっしゃっていたんですけれども、なぜこの事実上、その黙認の状態が続いていた、長年ということになるんですが、その黙認の状態が続いていたことについて、市長がどうお考えかというのと、なかなか指導が難しかったというふうにおっしゃったんですが、難しかった理由というか、市長で何か聞かれているんであればその辺をお聞かせください。

市長

これが30年近く前には、こうした不法係留の問題があって、そして今言った26年ぐらいですかね、前には条例を整備したということから、この問題は長年やっぱりあったと。どうしてできなかったのかというようなことを聞いてもですね、なかなかやっぱりこれというのが、担当課でクローズの中でずっと脈々とこうした不作為が続いていたというようなこと。それは、何が原因だったのかと聞くんですけれども、なかなかやっぱり漁協自体の、要するに漁業のためのそもそも港ですから、こうしたところの今、現に迷惑になっているわけがないというような中で、現状がそのまま黙認をされていたということなんでしょうけれども。ただ、本当にどうなったかというのはしっかりと調査をする必要があると思っていますので、今、中で調査をするということですので、それは農水に対してちゃんと第三者も入れてですね、しっかり調査をしてほしいということをお伝えはしています。

記者

よろしいでしょうか。そのほかご質問はございますか。

なければ、これで会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。

市長

はい、ありがとうございました。

※発言・質疑内容について、できるだけ忠実に作成しております。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区