8月5日市長会見

発表内容

- スマホアプリを活用した詐欺被害防止(市民局防犯・交通安全課) ※配布資料(PDF:508KB)

- 国内外からガーデナーが集う国際水準のガーデンコンテスト開催(住宅都市みどり局フラワーショー担当) ※配布資料(PDF:808KB)

会見動画

発言・質疑要旨

スマホアプリを活用した詐欺被害防止(市民局防犯・交通安全課)

市長

おはようございます。よろしくお願いします。

記者

それでは、市長のほうから、発表案件お願いします。

市長

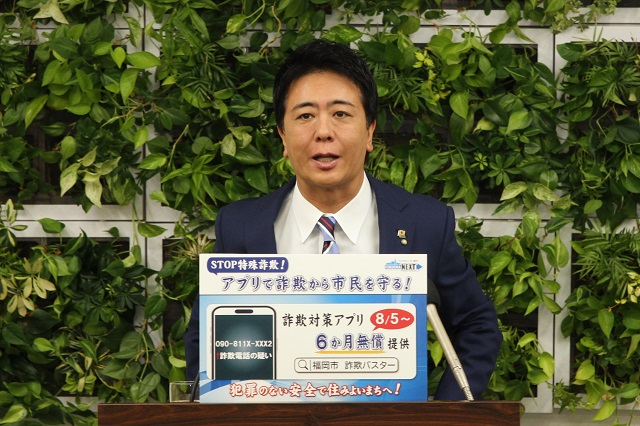

はい。福岡市では、特殊詐欺から市民の皆さんを守るために、スマホのアプリを活用した詐欺被害防止の取り組みをスタートいたします。【フリップ】

特殊詐欺の被害というのは、社会的に大きな課題になっているわけでございますけれども、福岡市内でもですね、年々被害が増加をしていまして、令和6年の福岡市内の認知件数、被害額ともに過去最悪となってございまして、今年に入ってからはそれをさらに上回るペースで進んでいると。

こういう中で福岡市としてはですね、「防犯のまちづくり推進プラン」という内部のプランがあるんですけれども、これを策定して防犯の取り組みを進めてきたんですけれども、今回、トレンドマイクロ株式会社様からですね、スマホ詐欺対策アプリ「詐欺バスター」を活用した、特殊詐欺被害の防止に向けた取り組みをご提案をいただいて、共働事業を開始をすることになりました。

このアプリなんですけども、詐欺電話、それから危険なサイトをブロックできるということだけではなくて、AIを活用するということで、例えばウェブサイトや、またオンライン広告などが、これ本当に信頼できるのかというところについてもですね、チェックできるということで、特に最近増えている巧妙な手口というものを見抜く機能もついてございます。

アプリをこれを利用希望される方、6カ月間無料で使わせていただけることになりましたので、ぜひ今日の13時から、福岡市民の方向け専用申し込みフォームからダウンロードが可能となりますので、ぜひ使ってみてください。

今回の取り組みではですね、このアプリの配布だけではなくて、特殊詐欺被害の未然防止のための講習会、これは例えば高齢者の方とかでですね、苦手な方もいらっしゃるでしょうし、そういった方には講習会という対面の形で、こういったいろんなノウハウを教えていただいたりできる、講習していただけるなど、トレンドマイクロ株式会社様と連携をした啓発も行う予定でございます。こういった取り組みによってですね、市民の皆さんの防犯意識の向上、それから巧妙化、多様化する特殊詐欺などの被害を未然に防止をしていきたい考えでございます。

本当に日進月歩じゃないけども、フェイスブックだとか、インスタの画面を見ていても、あれ、この画面はリアルなのかな、フェイクなのかなって分かんないような動画が本当に最近というか、1ヵ月レベルでなんかすごく技術が上がっているなとも思っていて、見抜くのって大変になっているんでね、ぜひこうしたものを活用いただければと思っております。

今日はですね、トレンドマイクロ株式会社の大三川(おおみかわ)副社長にもお越しをいただいておりますので、一言お願いをしたいと思います。大三川様、よろしくお願いいたします。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

どうもはじめまして、トレンドマイクロの大三川でございます。

今回は福岡市と一緒にですね、「STOP特殊詐欺!スマホアプリを活用した詐欺被害防止」ということで、協力をさせていただきました。誠にありがとうございます。

私どもトレンドマイクロ社、簡単にご紹介させていただきますと、日本が本社です。日本を本社にして、全世界175カ国に展開しています。日本に本社があるということは、日本の皆様の困り事をしっかりどこよりもつかんでいる。お客様のほうにどんどん聞きにいって、被害、今いろいろご紹介ありました、そういったものを聞いて、すぐにですね、解決する。そういう仕事というものをつくり上げる能力を我々は持っています。

故に、どんどん、どんどん変化をしていくんですが、やはりこの社会的に大きな大きな問題の特殊詐欺、大きな金額が被害が起きています。これは非常に大きな損失でもございます。これを守るため、そして、ただ一方、皆様は市政のサービスもそうですし、スマートフォンを使ったですね、利用というのは非常に重要なポイントです。これは楽しく利活用をしていただくんですけど、ただ、みんなに啓蒙活動して、こういうことがあるから気をつけようね、こんなところをちょっと気をつけましょうね。

あとは、いろんなそういったものをですね、被害があったらみんなでその体験を共有しましょうよと。これ、体験を共有していったり、いろんなデータを共有していくことは、これはみんな助け合い運動で、まさにいろんなどこから電話かかってきたよ、番号にしても、みんなでシェアしたら、みんなそれを守れるんですね、データはどんどん増えてきますから。

そういった形の啓蒙活動をしっかりさせていただいて、みんなで楽しみましょう。デジタルライフを楽しみましょう。しかし、ここだけ気をつけましょうね。そういった啓蒙活動も含めて、しっかりやらさせていただきたいと思っております。

繰り返しでございますが、福岡市とですね、一緒にやれること非常にうれしく思っておりますし、またしっかり我々が技術的なところで支えていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

市長

はい、ありがとうございます。

じゃあ、せっかくお越しいただいているので、ご質問があればお願いします。この件について、まずはお願いします。

記者

じゃあ、すみません、幹事社の西日本新聞の前田と申します。

今回、自治体とこういった共働事業みたいな、副社長にですけど、共働事業されるのは初めてなのかというのが一つと。

あと半年後に、いろんなデータとか、成果が出てくると思うんですけれども、それの横展開みたいなところをどのように考えていますか。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

ありがとうございます。

まず、この市とか町とかいう形、実は一昨年ぐらいから地道に活動させていただいておりまして、今、合わせて10ぐらいになりますかね、そのくらいの数のところと町とかですね、ちっちゃいところでは村もやっていますし、それから市という単位で協力をさせていただいております。中には大学も一つあるんですけれども、どんどんこれを広げていきたいと思っております。

また、若干この47都道府県の警察、福岡県警とも非常に我々親しくずっとアドバイザーをやらさせていただいたりしていますけども、今、43の都道府県の警察もこういう啓蒙活動を一緒にやらさせていただいてまして、なかなか警察がね、一つの面なんてないんですけど、ただ、いろいろと啓蒙活動をしていく中で、皆さんから、「じゃあ、どうすりゃいいの?」って質問されるんですね。それで困って、我々は、「これじゃあ、使ってみたらいいんじゃないですか」って、ご紹介をしていただいたりということで、これはやはりどんどん、どんどん増やしていって、我々としてはある、やっぱり必要な機能というのは、もう無償でもどんどん本当は配って使っていただきたい。

その中で必要な、また新たな機能、価値というもので、我々はしっかりビジネスをさせていただくところで、どんどんこれは、ある種どんどん広げて、一緒に助け合い運動で進めていきたいと思っております。

記者

はい、ありがとうございます。

各社さん、いかがでしょうか。

記者

読売新聞の原と申します。よろしくお願いいたします。

先ほど市長からも少しお話あったんですが、セキュリティの専門家としてですね、現状、日進月歩の犯罪の状況というのをですね、詐欺被害の状況というのをどう見ていらっしゃるかというのをちょっと教えていただけますか。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

これはAIの活用って、本当みんなの暮らしが豊かにもなる。ただ、薬と一緒で毒にもなる。悪いやつらも一生懸命勉強しているんですね。組織があって、いろんな役割があって。これはもうお互いにですね、表側の我々の守る側と犯人側というか、もうこれ切磋琢磨って言い方変ですけど、もう一生懸命、新しい技術を学んで、まさにその戦いというものを日々やっているところです。

だから、我々は闇で出回っているツールもしっかり専門家として、やっぱり今、簡単にですね、例えばディープフェイクつくって、アバターつくってこうやって、拡散するには、いろんなソーシャルネットワークあるじゃないですか。メールアドレス必要ですよね。実は、そのメールアドレスを山ほど抱えていて、拡散させるためのツールって、すごい安い値段で闇の世界で売っているんですよ。これやったら、一気に拡散できちゃうんですよね。

そういうようなやり方は、そういうのも全部、我々も闇のほうを研究をして、それに対して前もって前もって、いろんな脆弱性とか、いろんなやり方がまた増えてくると、我々もAIで予測して、できるならば、実は金融系でも始めているんですけど、やられる前に守る、やられる前にこういうことを気をつけよう。事前に事前に行くように、我々はもう一生懸命努力して開発しているところです。はい。

記者

あと、すみません。続けて、先ほどの福岡市さんと一緒にやるのは、非常にうれしいというお話がありましたけれども、福岡市さんとこうやるというところの意義とか、そういったのはどう感じていらっしゃいますか。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

やはり福岡市って、非常に歴史もありますし、政令都市で160万人の人口もいますし、観光もいろいろインバウンドで来ると、そういう意味ではいろんな意味合いで、いろんな情報が飛び交う都市であるということと。

あと、やはり市長が非常に先進的で新しい取り組みをやられますので、デジタルに対してもどんどん前向きにやっていくということでは、やはり他の都市よりも先駆けて、いろんなデジタルに対する取り組み方と。

あとは環境的に、いろんな国の方々もいろんな利用方法何からも、そういう意味では、いろいろ狙われやすくもあるわけですよね。そういうところでも、皆さんのところから、無償でいろいろやらせていただきますが、このフィードバックを持って、新たなソリューションの開発にも向かっていけるという意味では、非常に福岡市というのは非常に着目すべき都市だと思っています。

記者

ありがとうございます。

記者

ほかにいかがでしょうか。ないようでしたら、ありがとうございます。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

ありがとうございます。

市長

どうもありがとうございました。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

どうもありがとうございます。

市長

よろしくお願いいたします、どうも。

大三川副社長(トレンドマイクロ株式会社)

失礼します。

国内外からガーデナーが集う国際水準のガーデンコンテスト開催(住宅都市みどり局フラワーショー担当)

市長

では、次に行きたいと思います。「Fukuoka Flower Show2026」では、国内外からガーデナーが集う国際水準のガーデンコンテストを開催をいたします。【フリップ】

「Fukuoka Flower Show2026」なんですけれども、メインコンテンツとなりますガーデンコンテスト、今回はですね、国内外で活躍をされているガーデナーが集って技術、それから表現力を競い合う国際水準のコンテストとして開催をしたいと考えてございます。

何が一体、国際水準かというとですね、これは応募条件づくりも、それから審査の項目も、これはチェルシーフラワーショーを開催をしているイギリス王立園芸協会のご協力をいただいてですね、世界最高峰のチェルシーフラワーショーに準拠した水準で行うということでございます。

審査についても、実際にチェルシーフラワーショーなどのコンテストで審査を行っている審査員の方をお招きをして、その目でしっかりと審査をしていくということで調整をしております。

さらに出展をいただいたガーデンなんですけれども、これは展示をして終わりではなくて、移設をして街中に広げていくという仕組みもチャレンジをしたいと思っています。実は、これ自身もチェルシーフラワーショーを参考にしたもので、環境への配慮はもとより、民間企業や医療、福祉施設、また公共施設の敷地の価値や魅力を高めていくガーデンとして、残していきたいと思っています。

この出展から移設まで、地場の施工業者などに関わっていただくことで、「一人一花運動」につながるガーデン技術の向上や、すそ野の拡大の機会にもしたいと思っております。

チェルシーフラワーショーも本当に、なんていうか、何もない広場に、条件付きで何日間でバッとみんな同じ条件でですね、設置をして、そのあとどう、これをリサイクルするんですかみたいなところまでチェックをされるということですけど、これに倣ったということですね。

それから、昨年度に引き続き、世界一の花の展示も行いたいと思っているんですが、今年についてのお花は「プチパフュームピンク」になりました。これは今年のチェルシーフラワーショーの品種部門で、最優秀賞に輝いた品種でございまして、小ぶりな淡いピンク色の花でございまして、今このフリップに記載をしている、今回の新しいキービジュアルにも入っています。ここですね、これ、これです。これ入れているんで、もしかするとこれから10年、20年と経ってですね、このキービジュアルを見ただけで、これは何年開催のというクイズができそうな、そういうものなんですけども。非常にコンパクトで、鉢植えや小さなスペースでも育てやすいと聞いています。集合住宅が多い福岡のガーデニング事情にもぴったりかなと思っております。

「Fukuoka Flower Show2026」このような国際水準のガーデンコンテストのほか、福岡らしさということで、集合住宅率日本一というですね、こういう福岡事情を加味してですね、ベランダのコンテスト、また季節の花々による装飾なども行いたいと考えています。

また、花いっぱいの会場でガーデンを見ながら飲食ですとか、音楽なども楽しめる素敵な時間を提供できるように、現在、準備を進めているところでございます。詳細については、今日から特設のウェブサイト、これは英語版・日本語版あるんですけども、その両方で公開を始めております。

今後もコンテストの出場者、それからチケット情報など、内容が固まり次第、こちらのほうでも情報を公開していきますので、ぜひご期待をいただければと思います。私からは以上です。

質疑要旨

記者

ありがとうございます。発表案件について、幹事社から、すみません、ガーデンコンテストの件についてなんですけど、キービジュアルを見れば10年、20年見て、いつのか分かるという話ですけれども、もう今現状でもう来年3月の分までしか、フラワーコンテストの開催、公表されていませんけれども、市長としては今後ずっと続けていくという考えでよろしいでしょうか。

市長

もちろん、これはコンテストを始めたということは、そういうふうにプレがあって、今回、第1回ですけども、あくまで第1回ということですから、毎年の恒例の福岡のコンベンションになっていけばいいなと思っています。

記者

ありがとうございます。

あと、すみません、特殊詐欺の件で市長に。現状、福岡市の令和6年の特殊詐欺の認知件数、被害数、過去最悪、これ具体的にどれぐらいの数字でというのをまず教えてもらっていいですか。

市長

じゃあ、具体的な数字は、担当課からお伝えをいたします。

事務局(防犯・交通安全課)

令和6年の詐欺の被害件数は、福岡市内282件、被害額約9.6億、令和7年は1月から6月までで247件、被害額約8.5億、昨年、令和6年を上回るペースで被害が発生しております。以上でございます。

記者

ありがとうございます。

過去最悪のペースということですけれども、改めて市長は今、現状のこういった特殊詐欺が急激に増えているような現状をどのように見ているのか、改めて教えてください。

市長

そうですね。県警の方と意見交換をしても、やはり福岡でもロマンス詐欺、ロマンス詐欺引っかかるかなと思うんですけど、やっぱり引っかかるんですよ。恋したとかですね、SNSを見て自分のことに好意を持ってくれたって、やっぱり思う方がたくさんいらっしゃると。

大体やっぱりみんな、まさかと思って騙されるわけですね。まさかこれだけはと。だから、詐欺師は詐欺師の顔をしてやって来ないってよく言いますけど、やっぱりこの人だけは違うだろうという顔しないと、みんな騙されないわけであって、やはり今、この福岡の身の回りだけでも、これだけの詐欺が起きているんだっていうことを自覚をした上でですね、みんな「騙されない、自分だけは」と思っている人が騙されているわけですから、ぜひ自分事として捉えていただいて、さまざまな手口の詐欺には引っかからないようにしていただきたいですし。

また、今回のアプリもそうですけども、例えばAIなどを使うと、本当に本物と見分けがつかないような映像、画像、そして巧みな、本当のサービスかなと思って申し込んでいたら、詐欺だったとかですね。これは、こういったネットでの詐欺サイトで引っかかった事例、私も身近でこれは聞いたことがありますので、こういったものについて、一切ネットを使わないということは、もうこれは無理ですし、AIを使っていくことも、SNSなどを使っていくことも、これは時代として不可逆と思っていますので、やはり先ほど副社長おっしゃっていたように、使わないではなくて、やはり未然にこうしたデメリットもあるんだ、怖いこともあるんだと知った上で使っていくということが大事になろうかと思っています。

その上では、やはり市民全体として、リテラシーを上げていくということも非常に大事かなと思います。

記者

ありがとうございます。

発表案件について各社さん、質問ありますでしょうか。

市長

はい。

記者

読売新聞の原です。

ガーデンコンテストの件でお伺いします。国際水準で行うということでしたけれども、国際水準でやっているガーデンコンテストは、国内でどれぐらいあるのかということと。

その国際基準でやる意義っていうんですかね、そういうのを将来的にどういうふうに考えていらっしゃるかというのをお聞かせください。

市長

はい、分かりました。まず、国際水準というお話をしましたけれども、やはり今、一次産業、特にお花に関する花卉(かき)の農家もそうですし、こうした人、後継者不足で皆さん悩んでいらっしゃるわけですね。

どうしても日本だと一次産業の場合は、じゃあ、国や自治体からの補助金とかですね、こういうような話になるわけですけれども、一方で今、イギリスに行ったときに、ガーデナーになりたいっていう方がたくさんいらっしゃったり、憧れの仕事となっていて。これは何かというと、やっぱり産業全体としてレベルを上げて、そして憧れられる職業というところまで昇華をしているというところに、一番感銘を受けたわけですね。

やはりそういった意味では、グローバルな視点でも仕事がどんどんやってくる。こういうレベル感まで、花卉、花を育てるということもそうですけれども、もちろん品種の改良もそうだし、もしくはストーリーというか、そのエリア、もしくはガーデンの中にどういうストーリーを盛り込んでいくかというようなことも、そういった技術的な部分でも、やはりグローバルなレベルということをつくっていくことによってですね、この業界全体として、沈んでいく産業だとか、なかなか後継者がいない産業ではなくて、みんなが憧れて、次世代が憧れて、後継者が次々にやってくるようなね、そういう産業にまで昇華をしていくことを期待をしております。

そうした意味で、今、チェルシーフラワーショーというところは、つくっていく技術、それから関連のですね、ガーデンの関連のいろんな分野の皆さんが一緒になって、産業全体として盛り上げているというところ。そして、さっき言った開催が終わったあと、じゃあ、それ使った材をどのように、これをリサイクルをしていくんですかという計画まで含めてというのは、これは本当に今のいろんな文脈、それは地球環境というようなこともそうですけれども、こういったいろんな文脈に沿ってできているということ。これは、ぜひ福岡がこれからフラワーショーを開催していく上で、こういったものは、やっぱり前提にしていくということが大事だろうということで、こういったものを開催をするという、これが意義でございます。

具体的に日本の中で、それぐらい、そういったものがどれぐらいあるかということについて、それから、現状については、担当課からお話しをしたいと思います。

事務局(フラワーショー担当)

国内で、こういったフラワーショーみたいなところは、全てを把握しているわけではございませんが、基本的には、ないと思っております。

なので、チェルシーフラワーショーを参考にして、福岡のほうでチャレンジとしてやっていきたいと考えています。以上です。

記者

ありがとうございます。

市長

はい。

記者

ほかにないでしょうか。

市長

はい。

記者

すみません、TNC、武冨です。

特殊詐欺に戻るんですけれども、この取り組みを福岡市としてやろうと思ったタイミングと、ほかの自治体での実施によっての成果みたいなところが、お分かりでしたら教えてください。

市長

はい。他の自治体についてということではなかったんですけれども、今回、福岡市ではこういった民間の皆さんがですね、福岡市行政と一緒に取り組めることだとか、こうしたものを、例えばこれが規制緩和なのか、それとも福岡市の補助がほしいのか、それとも地域の調整をしてほしいのか、広報してほしいのかと、いろんなものを1ヵ所の「mirai@(ミライアット)」という窓口で、全てをお受けしているわけでありますけれども、今回はそのmirai@に応募があったということです。

現在こういう社会課題がある中で、このような形でコラボレーションできますよという、そうしたことの情報を、その窓口からいただいて、それで福岡市としては担当である市民局のほうで、さまざまなこういった特殊詐欺をどう防ぐかということについては、県警などとも連携をしていたわけですけれども、その取り組みの一つに組み込んでご協力をいただいて、今回のアプリを使った詐欺被害防止の取り組みをするということになったのが経緯でございます。

記者

成果みたいなのって、ほかの自治体でどうこうみたいな話は聞かれているんでしょうか。

市長

あれば、担当課から教えてください。

事務局(防犯・交通安全課)

はい、他都市のほうではですね、人数が小規模ですので、今回のような福岡市のような規模でのこういうですね、事業は今回初めてということで、まだちょっと他都市のほうでは、そのような成果は出ていないということでございます。

市長

福岡市を、市民をですね、守っていくということは一義なんですけれども、集合値、つまり福岡市のような166万市民がいるような自治体もそんなに数多いわけではないですから、そこで皆さんが例えば電話を受けてですね、例えば携帯で最近080かと思ったら、よく見たら0800とかですね、大体こういうのって営業電話とか、迷惑電話が多かったりするわけですが、こういう、これ怪しいなとかいうものを皆さんがそのアプリで登録をしていくと、みんながそれをしていくと、相当リストが溜まってですね。

それで、例えば電話がかかってきた時点で、これ怪しいというふうに、もう出るので、そういう意味では福岡でトライをするということで、これまで今、実践として持っていらっしゃる、企業が持っている情報をもとにしたリスクの事前察知ということもできますけども、我々が協力をすること、一緒にやることによって、さらにその集合値が高まって、より安全の確からしさが高まるという効果もあると思っていますので、助け合いというかですね、そういう意義もあると思っております。

記者

ほかにいかがでしょうか。なければ、発表案件以外に移ろうと思います。

まず、幹事社の西日本新聞からなんですけれども、すみません、ガソリンの暫定税率についてなんですけれども、先日、与野党で廃止に向けて合意をしたところです。

一方で地方の税収、もし廃止になった場合、税収が減収になる。打撃になるということも懸念されていますけれども、福岡市では、もしそうなった場合に、どれぐらいの影響があるのか。ないし、国に対して、そうなった場合、どのような対策を求めるのか、教えてください。

市長

そもそも暫定税率、ガソリンの暫定と言いながら、全然暫定ではないし、最初、道路のためにという目的税だったはずなのが、いつの間にか一般財源になっているということで、本当に税が必要であれば正面切ってきちんと、こういうことで税が必要だから増税しますということを議論すべきだし、いつの間にか別の名目で始めたものを、いつの間にやら使い方を変えていくというやり方ではなくて、本来としてやるべきですから、こういった暫定税率という形で、特にガソリン、物価高という中で市民生活、大変な中でね、ガソリンが安くなるということは、特に地方においては、やっぱりまだまだ車社会なわけですから、非常に助かることだろうと思っています。

一方で、国が施策として行うことですから、それのしわ寄せを地方がそのまま受けるということは、当然避けるということを、国としてしっかりとやっていただければと思います。

ただ、今回は軽油ではなくてガソリン税なので、実際、今回ガソリン税の暫定税率が廃止をされたと言ってもですね、地方としてはさほど影響はないと。それはなぜかというと、交付税として実際、補填されるようなものもあります。これが軽油というところにもなると、話がまた少し影響が出てくるかと思いますが、少なくとも今回は軽油ではなくてガソリン税の暫定税率の話で、ガソリン税、国税ですから、さほど大きな影響はないと思っています。

記者

はい、ありがとうございます。各社さんお願いします。

市長

はい、どうぞ。

記者

FBS福岡放送の樋口です。

先週のカムチャツカ地震では避難所で、防災の件でお伺いしたいんですけど、避難所で熱中症になるケースなどが全国であったと思います。体育館への冷房設置など、福岡市の避難所への熱中症対策の現状だったり、今後の方針だったり、あれば教えてください。

市長

そうですね。今、非常に暑い夏になっていて、それはやっぱり当時、我々が子どもだった時代とは大きく変わっているということから、やはり対策が必要だろうと思っています。

その認識のもとで、福岡市では特に避難所にもなる体育館については、全て冷房を入れるという方針を決めました。今年度から工事に取りかかっています。

工事をしていく上で優先順位、まず、どういった順番で整備を進めていくのかということなんですが、これは一番弱者が多い特別支援学校からスタートをしています。特別支援学校を全校と、それから一部小学校からスタートをし、そして来年には、さらに小学校、中学校という順番で、3年間で全校の設置を終えたいという計画で、現在、工事を進めております。

これはスポットクーラーという形になりますが、実際、私、能登のほうの避難所にも行きましたけど、体育館ってすごく全体のなんというか、体積は広いと思うんですけど、上まで冷やす必要ないんですよね。大体人がいるところって下なんで。

スポットクーラーを実際に能登で使っている現場に行ってみて、十分冷えて過ごしやすかった。私は夏のお盆の時期に去年、能登に行ったときの避難所でも、やっぱりそれを感じましたので、しっかりこれは福岡市でもこうした避難の際には、しっかり冷房がつくように整備をしたいと思っています。

記者

もし分かれば、現状何校ぐらい設置が完了しているのかというのと、あと冷房以外に何か対策を考えられていることがあれば、お願いします。

市長

まだ現時点では、設置完了はできていないと、工事中だと聞いて、9月中だと思います。だから、ちょっと今年の夏はね、現実なかなか厳しいのかなと思いますけども。全力で、今年の予算が決まって、4月1日以降が予算の執行ができるので、そこから事業者を公募して、そしてものをとなるんで、どうしてもこの夏は間に合わなかったんですけども、ただ9月以降で順次設置が完了してくるという状況です。

記者

もし地震があった際の、この夏の対策などをお考えであれば、ありますでしょうか。

市長

地震が起きた際は、なかなか難しいですね、この夏というのは。当然、常時設置はできないものの、当然そんなクーラーの入っていない体育館に避難なんてできないと思いますので、そういった意味では、当然これまでもしているように、すぐに避難所となっているもの、部分については、スポットクーラーなどは常設ではなくて、そのタイミングでレンタルをして、しのぐという形になります。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

西日本新聞の長田と申します。

今月末から始まるですね、給食費の無償化についてですね、お伺いします。昨日、市教育委員会のほうからですね、アレルギーをお持ちで給食を食べられないですね、お子さんがいらっしゃるご家庭へのですね、新しい対応というものが発表されました。

そういったご家庭からはですね、歓迎の声が出ている一方でですね、不登校の子ども達をですね、持つですね、ご家庭からはですね、不平等感であったりとか、不公平感をですね、持っている声が上がっていて、給食費無償化の恩恵を受けられないですね、家庭が多くあるということについて、まずそういうご家庭がいることについての市長の受け止めと。

あと今後ですね、そういった家庭についてもですね、新しく何か支援をするとか、そういったお考えを市長がお持ちかどうかを、その2点を教えてください。

市長

せっかく無償化するわけですからね、皆さんに喜んでいただきたいという気持ちは、個人的には持っていますけれども、一方で、どこまで給食費を、直で給食を恩恵を受けられていない方に対して、その恩恵を届けていくのかという部分については、これは教育委員会のほうで、議会の委員会のほうでもですね、相当議論をしている中で、やはりまだ議会の各会派として、なかなか意見がやはりバラバラで、皆さん、いろんな意見があって、まとまっていないということ。

今回、アレルギーということについてはですね、一定の理解を得られたということからスタートしたと聞いております。一方で、国のほうでも、この不登校について、どういう扱いをするかということは、まさに来年の以降のですね、無償化に合わせて、今、議論をしているということになります。

こういった中で、全国的な基準がどういうふうに線引きが出てくるのかということが出てくるので、そうしたものも踏まえて、教育委員会のほうで判断をすると聞いております。

市長部局としては、当然予算としてはですね、教育委員会が出した方針については、しっかりサポートしていきたいと思っています。

記者

よろしいですか。

市長

はい、どうぞ。

記者

RKBの浅上と言います。8月から担当になりました。よろしくお願いします。

市長

はい、よろしくお願いします。

記者

給食についてなんですけども、アレルギーを持つ方に支援するということに対して、市長のお考えというか、お気持ちをお聞かせください。

市長

そうですね。たぶん子どもたちと、ほかのみんなが出して、出ている学校給食をですね、同じように食べられないというような中で、親御さんが毎回お弁当をつくってということで、子どもに持たせているというようなことだったと思います。

そういった意味では、今回そうした皆さんにもですね、少しでも実費の負担という部分を解消できるという判断を、教育委員会がしていただいたというのは、非常にそういった皆さんにとって、少しでも助けになればと思っています。

記者

ありがとうございます。

市長

じゃあ、原さん先にいって、次。

記者

読売新聞の原です。

戦後80年の節目の今年になります。当時の戦争の振り返りとか、残された課題など、今、各社、報道があっているかと思うんですけれども、一方、福岡市でもですね、福岡空港の一部にまだ米軍の専用の区域が残っていまして、滑走路、誘導路等は共同使用区画、区域となっています。

市はご存じのとおりかと思うんですが、市議会でも全面返還に向けてですね、協議会をつくって、国などへの陳情を長年続けている現状があるかと思うんですが、戦後80年を経て、改めてまだ返還されていない現状とですね、今後この返還問題につきまして、市長のお考えあればお聞かせください。

市長

はい。旧板付空港ですね。米軍が使用しているというエリアについての全面返還、これは長い間、先人の皆さんが、これは超党派で戦ってきていただいてですね、陳情活動ということをこれまで行ってきております。

そうした先人の皆さんの努力の甲斐あって、東平尾公園ですとか、もしくは雁の巣ですとか、もしくは、あれは脊振かな、通信所とかの返還が実現をして、現在95%の返還が進んでおります。あと残りの5%ということですから、こちらもですね、本当に多くの皆さんと力を合わせて全面返還になるべく、これからも力を尽くしていきたいと思っています。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

NHKの安藤です。

私からはですね、先日、外国人材の受け入れ共生のための取り組みの推進に関して、福岡市から国に対してですね、新たに外国人庁を創設することなどですね、提言されたと聞いております。これについてですね、福岡市がこういった提言をすることの意義について、市長のお考えをお聞きできますでしょうか。

市長

これについては、まさに先の参議院選挙でも外国人という話が出てきましたけれども、もうそれ以前から、これはずっと言い続けていることで、まさに日本というのは、移民は受け入れないということを自民党も含めて言っているわけですね。移民政策を取らないと言っているから、移民はいないということになっているんですが、ただ現実問題、技能実習生だとか、そういった制度によってですね、実際問題、特に(特定技能)2号になれば、日本にずっと住み続けるという方いらっしゃるわけです。だから、現に海外、外国人で日本に在住している方って、たくさんいらっしゃるというのが、これが現状、現実なんですね。

ところが、今、外国人、移民は日本にいないという大義に立っていますので、じゃあ、そうした外国人在住者の皆さんを、どのように日本の住民と共生していくのか、国民統合していくのかというような施策についての司令塔がないと言えるような状況にあるわけですね。やっぱりダイバーシティ、多様性、多様性と言ってきていますけども、海外ではDiversity & Inclusion(ダイバーシティ・アンド・インクルージョン)でセットなわけですよね。受け入れ体制ができていないのに、国とか県って、大体外国人のことを「労働力」とか「労働者」という言い方をするんですよ。でも基礎自治体、我々のような市町村にとっては、これは住民なんですよ。

こうした住民が例えば日本語教育だとか、もしくは日本における様々なルールの徹底だとか、そうした部分ということがしっかりと共生施策がなされていない状況の中で、今、完全に国の中では縦割りになっている。これをトータルで見る所管の省庁をつくるべきではないかということを、福岡市として提言をしているということです。

例えば入国をする前って、ビザはこれ外務省なんですね。いざ入国管理をしようとすると法務省なんですね。日本で例えば、その子どもたちが日本語の教育を受けようと思ったら、文科省なんですね。技能実習をしようと思って、これが内容によっては経産省になるし、もしくは介護現場に行こうとすると厚労省になるという。それぞれがそれぞれで管理をしているんで、全体が全然分かっていないというような状況で。それで、じゃあ、外国人の住民に対して扱いというか、日本の中でどういう位置づけになるのかっていうところが、トータルとしての政策ということができていないわけです。

そういった中で、インバウンドの急増、これはもう全部円安だと私は思っていますけども、円安によって外国人、インバウンドが急増してくる。もしくは、マンション等々を転売をしたりとかですね、投機目的でマンションを買うことによって、マンションの価格がどんどん上がっているじゃないかとか。

それから、水源地などを含めて、土地を外国人が買うということについて、日本の人口がどんどん減っていく中で、実質的にこれは海外の人がどんどん住んでいったときに、このまま行ったら日本はどうなるんだという不安。こういうのはトータルの絵図がないから、やっぱりこういうことになっているわけで、しっかりと外国人庁というようなですね、省ないしは庁というものをつくって、一元的にこれらの部分というところをしっかり管理をしていくというふうにしないと、国民は今、なんかきれい事というかですね、共生社会というのはもちろん大事なのは、みんなそれは分かっているんですけど、それを実現する制度がない中で、お題目だけとやっぱり捉えてしまう。それがやっぱり今の不安につながっていると思いますので、国として、そういった省や庁をつくるべきだということを提言をしました。

私ももう、こういった仕事をやって15年になるんでですね。いろいろ、これまでのやり方は見てきているんですが、内閣府になんとか室をつくって、トータルで指令が出せるというような言い方で、よく国はそういったやり方をするんですが、やっぱり所管の大臣がいて、しっかり予算を取ってということができないと、こういうことはできないんで、ちょっと釘を刺す意味で、省庁をちゃんとつくるべきだということを言っております。

というのも、例えば福岡市、今すでに各省からそれぞれ別個ですけども、補助メニューというのがあるんですね。補助メニューというものはあるんですが、予算が全然足りていないので、本来例えば1/2補助が出るというようなものについても、福岡市が申請をしていても1/2満額が来ないんですよ。結局、たぶん福岡市がいろんな海外の方の、外国人の居住者というのは来るから。だから、これは国の政策によって来ているのを、全部自治体がそれぞれ独自で対応せざるを得なくてもやっているわけですけども、そこでやっているさまざまな施策といっても、たぶん国の補助率って半分といっていても、実質問題でいくと、もう2割とか程度しか出ていないというような、だと思います。特別交付金とか合わせて2割(正しくは、地方交付税と合わせて約3割)、実質はたぶん1割ぐらいしかついていないんじゃないかな。そういうような実態なんですよね。

なので、やっぱりこのままもろもろのなんていうか、今、特に人材不足ということで、経済界からはどんどん、海外のいわゆる人材をどんどん入れてほしいという要請はあるかもしれませんが、やっぱり自治体サイドとしては、地域の皆さんとしっかり一緒に住んでいけるためのですね、そうしたたぶん入国のペースだって、急激にはそんな対応できないので、こういったものも含めてトータルで施策を、ポリシーをつくって、計画をつくって、予算をしっかりつけてというような、所管の省庁をつくってほしいというのが、先日、法務大臣のところに要請活動に行った内容です。

記者

ありがとうございます。

この外国人について、もう1点ですね、福岡市としては新たに検討している取り組みとか、もしくは新たに組織編成をですね、検討しているとか。そういったことは、何かありますでしょうか。

市長

それするにしても、やっぱり大きな予算が必要で、自治体ごとにやるって相当大変な状況です。ただとはいえ、もう国の政策によってどんどん入ってきているので、これ対応はしなければいけないということですね。

ですから、対応方法として、地域の自治会、自治協議会が、例えばいろんな地域の祭りに、海外の居住者ということを一緒に参加をしてもらうような、いい事例だとかですね、こういった地域の中での一緒に共同でやったり、お料理教室をやったりだとかですね、こういうようなことについての補助メニューということはつくって、自治体としてできることについてはやっております。日本語教育もそうですけれども、そういった取り組みをしております。

ただ、この福岡市においてもですね、福岡市というのは今、人口の増加率とか、増加数って日本一なんですけども、実は日本人の増加数で日本一なのが福岡市なんですよ。たぶん工場がある地域だとか、そもそも人口が多くない地域で、例えば工場があるところだとかですね、そういうところは特にもう急激にたくさんの人が一気に海外の方が住むという、人口に占める割合も相当大きくなるというところが出てくるでしょうから、そういったエリアなんていうのは、さらに対応が難しくなると考えているので、やはりここは国として入れる、ゲートを開け閉めして、あと入った後は自治体任せとか、NPO任せではなくて、ちゃんと入ってから出るまでというところのトータルのポリシーを早急につくるべきだと思っております。

記者

ありがとうございます。

市長

はい、どうぞ。

記者

共同通信の高橋です。

先月末に福岡市教育委員会が市内小学校における、いじめ防止対策委員会の調査報告書を公表していると思われます。報告書の中には学校側の不適切な対応が複数散見されていますが、今回の事案について市長の受け止めをお聞かせいただけますでしょうか。

市長

今ちょっと急に言われても、その内容がどういうものだったかというところが、ちょっと精査ができていないので、どの内容だったかなという。

記者

報告書では、その学校側が一部その事案を把握していたにもかかわらず、いじめとしての対応を行わなかったりとか。男子児童へのケアを怠っていたり、また、当時の校長や教頭が教員に聞き取り調査に関して、回答案が記載された文書を渡していて、教員がその記載内容を確認しながら調査に答えていたということとかあったようなんですけれども、もし把握していたらで大丈夫なんですが。

市長

細かい内容については、今お話を聞いた内容であればですね、当然よくない、不適切な対応だということですから、とにかく再発防止等について、しっかりと教育委員会のほうで精査並びに再発防止対策をしっかりしていただきたいと思います。

記者

ありがとうございます。

記者

ほかはよろしいでしょうか。

記者

一ついいですか。ごめんなさい。

市長

はい、どうぞ。

記者

参政党の神谷代表の警固公園での発言について、1点お伺いしたいんですけれども、警固公園の演説で、福岡市の特区、金融特区について、他力本願の政策だと批判しています。これについて見解をお伺いしたいなと思っています。

代表の発言なんですけれども、「誰も挑戦しなくなった。そして、挑戦する外国人を呼んでこようですよ。この福岡もね、そういう特区になっているんですよ。外国の金融や外国企業を呼んできて、外国人の力でね、日本の経済をもっと良くしてもらいましょうみたいな、こんな他力本願の政策は駄目だ」と言っているんですが、これについて市長の見解をお聞かせください。

市長

ちゃんと「ねっ」ていうところまで再現していただいて、ありがとうございます。

福岡の金融特区についてなんですけれども、福岡の金融特区で、例えば福岡市が特例的に認められているメニューは何かというと、これは福岡のスタートアップに対してですね、エンジェル投資家が投資をするときの投資の比率の話で、それは投資家が投資をするときに、エンジェル投資家に(正しくは、エンジェル投資家が)投資をしやすくなるというような特例でありまして、これは日本のスタートアップを応援する内容でありまして、外国人を優遇するというような内容ではないんですよね。

なので、その事実関係について、そのファクトについては、もうご本人にもお伝えをしておりますし、それは内容を理解したということで承っております。

記者

本人に言ったということですか。

市長

はい。

記者

回答はいかがでしたか。

市長

え?

記者

回答、ご本人の回答。

市長

「あっ、そうだったんですか」ということで。

記者

終わったということですね。

市長

国からもらった資料になんかまとめて、いくつかの市が書いていたっていうようなことで、それは国がつくった資料という言い方をされていましたけども、そういうふうに外国人への特例的なまとめのペーパーの中に、そうした事例の福岡という名前があったということだったんで、私のほうから丁寧にですね、それは各地によって、その金融特区というのは内容がそれぞれ違うので、福岡市が得られた特例措置というものは、こういうものですよということを、本人にご説明をしております。

そうすると、日本の人がですね、そういった日本の企業に投資しやすくするというのは、彼もそれはもう大歓迎な話だと言っていました。

記者

分かりました。ありがとうございます。

記者

すみません、関連して、今の神谷代表に直接お会いして、たぶんお伝えしたということだと思うんですけど、それはどういう状況というか、言える範囲でお願いします。

市長

いやいや、普通に電話して言いました。たまたまYouTubeで見つけたんで、「あなた、こんなこと言っているけど、違うよ」というので。

記者

それに対して何か、訂正しますとか、そういう話はあったんですか。

市長

いや、別に、選挙中ですしね。資料を見て、そういうことだったんで、ファクトチェックさえできれば別に、それでいいと思いますので、事実をお伝えしたということです。

記者

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

ないようですので、これで会見を終わります。ありがとうございます。

市長

はい、ありがとうございました。

※発言・質疑内容について、できるだけ忠実に作成しております。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区