認知症のことが知りたい

認知症とは

認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったために脳の司令塔の働きに不都合が生じ、記憶力や判断力など様々な障害が起きます。生活に支障が出ている状態が6か月以上継続している状態を指します。

「加齢によるもの忘れ」と「認知症による記憶障害」の違い

| 加齢によるもの忘れ | 認知症によるもの忘れ | |

|---|---|---|

| 経験したことが部分的に思い出せない | ⇔ | 経験したこと全体を忘れている |

| 目の前の人の名前が思い出せない | ⇔ | 目の前の人が誰なのかわからない |

| 物の置き場所を思い出せないことがある | ⇔ | 置き忘れ・紛失が頻繁になる |

| 何を食べたか思い出せない | ⇔ | 食べたこと自体を忘れている |

| 約束をうっかり忘れてしまった | ⇔ | 約束したこと自体を忘れている |

| 物覚えが悪くなったように感じる | ⇔ | 数分前の記憶が残らない |

| 曜日や日付を間違えることがある | ⇔ | 月や季節を間違えることがある |

※認知症になると物忘れの自覚がないと言われますが、初期の段階では、ご本人は「なんかおかしい」と感じておられることを周囲が気づかないことが多いです。半面、周囲が気づく最初は「物忘れ」にともなう生活上の障害が多いです。

認知症の症状

認知症の症状は大きく2つに分けられます。

| 中核症状 | 脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状 |

|---|---|

| 記憶障害 | ・新しいことが覚えられない。 ・すぐ前のことを忘れてしまう。 |

| 実行機能障害 | ・段取りを立てて行動できない。 |

| 見当識障害 | ・時間:日時や季節感の間隔が薄れる。 ・場所:居場所が分からなくなる。迷子になる。 ・人物:周囲の人との関係が分からなくなる。 |

| 理解・判断力の低下 | ・考えるスピードが遅くなる。 ・新しいことができなくなる。 ・周囲からの刺激や情報に対して正しい解釈ができなくなる。 |

↓性格や素因、環境・心理状態が影響↓

| 行動・心理症状(BPSD) | 本人の性格や素質、周囲の環境や人間関係などが影響して出現する症状。 |

|---|---|

| 幻覚・妄想 | ・見えないものが見える。 ・事実と異なることを事実と思い込む。 |

| 興奮・暴力 | ・大声を上げる、暴力をふるう。 |

| 徘徊 | ・歩き回る。 |

| うつ状態 | ・元気がなく、引っ込み思案になる。 ・自信を失い、全てが面倒になる。 ・整理整頓や掃除ができなくなる。 |

| その他 | 不安、焦燥、不潔行為など。 |

※行動・心理症状はかならずしも生じるものではありません。また、生じた場合でも、治療や適切なケアによって改善できることも多いです。

認知症の種類

| 原因 | 症状・特徴 | |

|---|---|---|

| アルツハイマー型認知症 | 脳に、たんぱく質のごみであるアミロイドβタンパクというゴミがたまって発症する。 | もの忘れから始まる場合が多く、他の主な症状としては、段取りが立てられない、気候に合った服が選べない、服の管理ができないなどの症状がみられることがあります。 |

| 前頭側頭型認知症 | 前頭葉と側頭葉に「タウタンパク」や「TDP-43」などというゴミがたまって脳が委縮して発症する。 | 会話中に突然立ち上がる、同じ行為を繰り返す、興奮しやすく性格変化が見られるなどの症状がみられることがあります。 |

| レビー小体型認知症 | 前たんぱく質のごみである「αシヌクレインタンパク」というゴミが神経細胞に蓄積した「レビー小体」が大脳皮質に大量にたまって発症する。 | 見えないものが見えるなどの幻視やその時々による理解や感情変化のほか、すり足歩行やぎこちない動作(パーキンソン症状)などを伴うことがあります。 |

| 脳血管性認知症 | 脳梗塞、脳出血、動脈硬化などのために神経の細胞に栄養や酸素がいきわたらなくなり、その部分の神経細胞が死んだり、神経のネットワークが壊れることで発症する。 | 一部の神経細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、記憶障害や言語障害などが現れやすく、早いうちから歩行障害も出やすいといわれています。 |

その他:クロイツフェルト・ヤコブ病、AIDSなどの感染症やアルコール依存症も認知症の原因となる病気です。

認知症の症状を示す疾患(治療可能な疾患):脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、甲状腺疾患

軽度認知症害(MCI)とは?

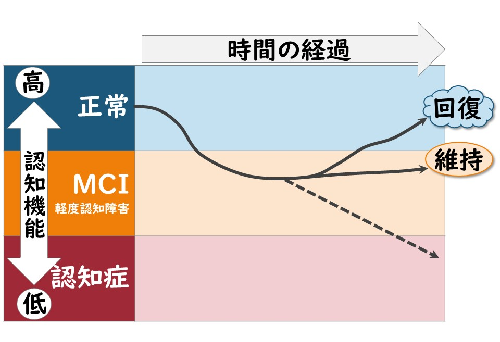

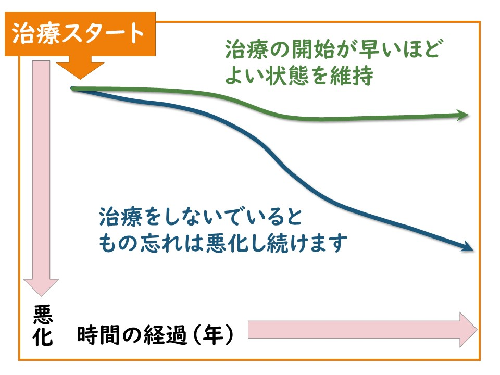

軽度認知障害(MCI)とは、物忘れはあるが、日常生活に支障がない状態です。

軽度認知障害(MCI)と診断され、その後認知症に進行がみられこともありますが、MCIの状態に長期間留まったり、正常に戻る人もいます。

段階的に見られる主な症状

| 認知症の段階 | 特徴的な変化・様子 |

|---|---|

| 認知症疑い (もの忘れはあるが、日常生活は自立) |

・物の置き場所を忘れて探し回ることが増えた。 ・人や物の名前がすぐには出て来ず、アレ・ソレなどが増える。 ・慣れている仕事などで効率が低下する。 |

| 軽度 (誰かの見守りがあれば、日常生活は自立) |

・お金の管理が不確かになる。 ・段取りや計画が立てられない。 ・月・日・曜日の感覚が不確かになってくる。 |

| 中等度 (日常生活を送るには支援や介護が必要。) |

・入浴や着替えを嫌がるなど、無精になってくる。 ・天候に合わせて服を選ぶことができない。 ・買い物をひとりでできない。 ・慣れないところで道に迷ってしまう。 |

| 重度 (日常生活で常時専門医療や介護が必要。) |

・入浴や着替え、トイレ、食事が自分一人では困難になり、手助けが必要になる。 ・家の中や周辺など慣れたところでも迷う。 ・家族のことが分からなくなる。 |

認知症の経過に合わせたアドバイスやQ&Aについては、「福岡市における認知症ケアパスについて」をご確認ください。

医療・介護の支援者からメッセージ

医療関係職員より)

- 大丈夫ですよ。認知症になったからと言って、あなたが大切な人であることに間違いありません。これまで我慢してきたこと、逃げたくなったこと、辛かったこと・・たくさん頑張ってこられたことをみんな憶えています。今度は私たちがあなたのためにお手伝いさせて下さい。

- 「認知症=病気」なので誰も悪くないと思います。一日でも早く笑顔で過ごせるように話してみて下さい。

- 認知症は、誰もがかかりうる病気の一つです。また、日本では今高齢者の4人に1人が認知症を持つ人となってきています。その分、認知症のある人やご家族に対する支援体制も充実してきています。認知症の介護は、家族や身近な人だけでは大変な事も多いです。専門機関、専門職に頼って頂きたいと思っています。必ず力になると思います。

介護関係職員)

- とても不安だと思います。急激に悪化する病気ではなく、周囲の理解も進んできました。だれかに相談していきましょう。

- 困ったときは、周りに助けを求めて下さい。みんな‘あなたの味方’です。

- 認知症になっても明るく、笑顔を絶やすことなく楽しく生活している人は沢山います。できなくなったことは諦めて、周りの人にできない事を伝えて助けてもらいましょう。そんなに頑張らなくてもできることを続けていきましょう。楽しいことを見つけていっぱい笑いましょう。そのような認知症の方々を見ているとそんなに怖い病気でもないなと思います。

- 一人で悩まずきっと誰かが味方になってくれます。

【関連リンク】

- 福岡市ホームページ「福岡市における認知症ケアパスについて」

- 福岡市認知症疾患医療センター「認知症について」

- 政府広報オンライン「もし、家族や自分が認知症になったら知っておきたい認知症のキホン」

- 政府広報オンライン「特集 認知症を知ろう!~ご自身や家族の認知症が不安な方へ~」

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区