6年度 第2回 市民活動広聴事業

福岡県西方沖地震から令和7年3月で20年の節目を迎えるにあたり博多あん・あんリーダー会を中心に、様々な立場で防災活動を行う皆さんと高島市長が「多様な視点からの防災」をテーマに意見交換を行いました。

各会の活動内容

【博多あん・あんリーダー会】

平成17年から福岡市が主催する防災リーダー養成講座「博多あん(安全)・あん(安心)塾」の修了者で構成され、地域や職場の防災リーダーとして活動したいといった有志が集まった任意団体です。

リーダー会の会員数は245名(対談当時)で、日頃は防災ワークショップや災害図上訓練など、事前の備えについての啓発活動を行うなど、行政のパートナーとして地域防災力の向上に取り組んでいます。

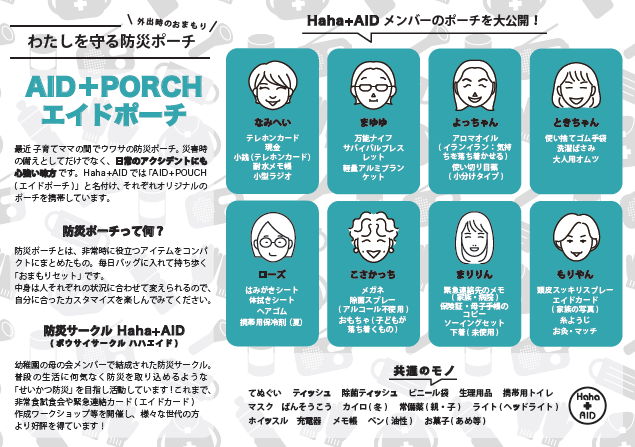

【Haha+AID(ハハエイド)】

幼稚園の母の会メンバーで結成された防災サークル。防災を「日常生活を守ること」と捉え、”Keep one's own life”をモットーに、普段の生活に何気なく防災を取り込めるような「せいかつ防災」を目指し活動しています。

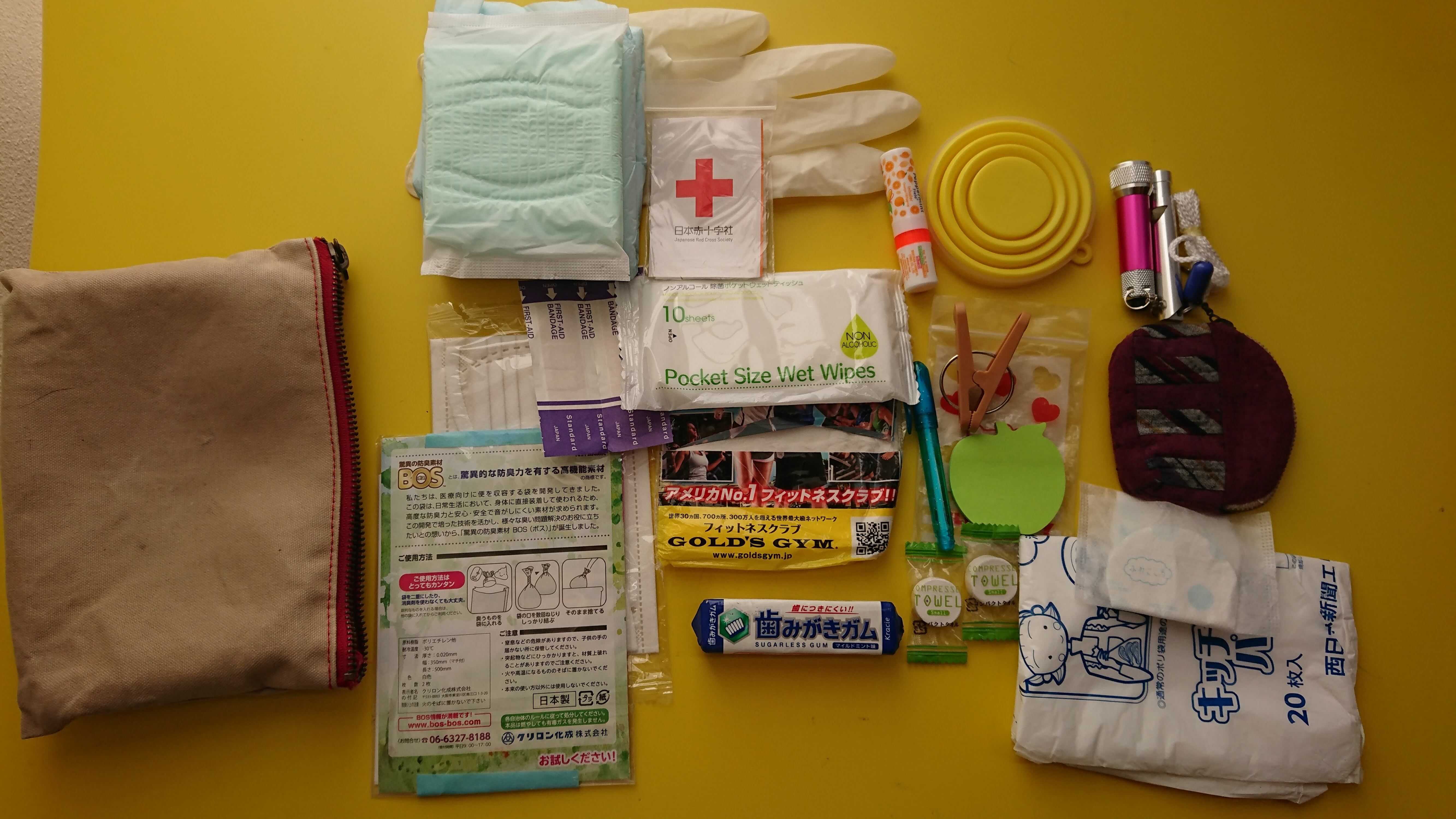

災害はいつ起こるか分からないことから、非常時に役立つアイテムをコンパクトにまとめ、毎日バッグなどに入れて持ち歩く「防災ポーチ(エイドポーチ)」や「緊急時のお守りカード(エイドカード)」の普及などにも力を入れています。

【みかさの会】

御笠川が過去に氾濫したことを受け、南福岡特別支援学校や博多障がい者フレンドホーム、隅田保育園など、支援を必要とする施設が多く立地する御笠川周辺の地域の連携、助け合いを目的とし活動しています。

お祭りの実施や、5月には施設周辺に鯉のぼりを飾るなど、地域での交流を深めることがいざという時の助け合いにつながることの大切さを伝えています。

博多あん・あんリーダー会 初の女性会長

防災分野では女性リーダーが少ないといったことが課題となる中、令和5年にリーダー会初の女性会長が誕生しました。配慮が必要な方や小さな子どもがいる家庭など、いざという時に助け合える関係「つながり」を軸に、地域とのコミュニケーションづくりなど、女性の強みを生かした防災活動の実施を目指しています。

今回は、障がいのある子どもを持つ親、長年地域活動をされている方、ケアマネジャーや幼稚園の先生など、主に女性で、防災活動を考える方々の「多様な視点からの防災」について意見交換を行いました。

「避難所の運営」、「備え」について

博多あん・あんリーダー会の因幡会長より、「避難所の運営」と「備え」について、スライドを使用した活動紹介がありました。

因幡会長「避難所の運営」

女性の視点を生かした防災の取り組みはよくテーマにあがりますが、実際に声をあげる土壌や機会は少ないと感じています。私達が考える「女性の視点を活かした避難所」などの取り組みが有効に活用されることで安心・安全に繋がればと思っています。

避難所での食事を例に挙げると、発災直後や災害の規模によっては、すぐに食べることができて栄養になるものが前提ではありますが、状況が少し落ち着いてからは、例えば、食器類を色付きの華やかなものにしてみる、盛り付け方を少し丁寧に行い、彩りも考えてみるなどといったはからいで、被災者の方の気持ちが明るく前向きになるのではないかと考えています。その様な「気配り」や「心配り」も、心の栄養となり、困難を乗り越える復興への力に繋がっていくのだと思います。

因幡会長「備え」

日常における防災では「物の備え」と「人のつながり」が大切です。

ローリングストックは自分以外の家族が分かりやすいように伝えておくこと、日常生活の延長線上に非常時があるような切れ目のない備えをしておくこと、日頃から積極的に地域活動に参加し、顔の見える関係を作っておくことなどが大切ですね。

また、災害はいつ起こるか分からないので、非常時に役立つアイテムをコンパクトにまとめ、毎日バッグなどに入れて持ち歩く防災ポーチ(エイドポーチ)もおすすめしています。

自分自身を守る「自助」、地域活動やボランティア団体による「共助」、行政の「公助」、みんなで協力しあいそれぞれの弱点を補い「協働」することで、高いレベルでの対策が期待できると思います。

Haha+AID(ハハエイド)がおすすめする防災ポーチのチラシ

防災ポーチの一例

「多様な視点からの防災」について意見交換を行いました

(防災活動を行うきっかけ)

因幡会長

福岡県西方沖地震から来月で20年の節目を迎えます。私達博多あん・あんリーダー会も結成から20年になります。そこで今日は、垣根を越えたさらなる連携強化のために、多様な視点での取組み、そしてそれらを通して日常も豊かになるようなつながりに派生することを期待してこの場に集まっています。

市長

今日は、「防災」がテーマだと聞いていて、集まってる全員が女性だということにとても驚きました。「防災」というと男性のイメージに偏りがちじゃないですか。

因幡会長

私が防災士を目指すきっかけとなったのは、障がいを持つ長女の存在です。今、南福岡特別支援学校高等部1年生です。私の夫や父、祖父、みんな消防士だったこともあり、漠然と我が家は「防災」においては安心だと思っていたんです。そこに障がいを持った娘が産まれました。障がいがある方や高齢者など、支援が必要な方は災害が発生した時にどういう風に守られる仕組みがあるのかなと思ったのが、私が防災士を目指したきっかけです。

防災士の資格を取得して、色々と活動を進めていく中で、具体的な備えや取組みだけでなく、日頃からの人との繋がりが非常に大きいなと感じています。

防災士を目指したきっかけについて語る因幡会長

防災士試験満点合格の沢さん(次女)と南福岡特別支援学校に通う烈さん(長女)

(キーワードは「人とのつながり」)

阿比留さん(みかさの会)

私は南福岡特別支援学校のある地区の町内会長を4年ほど、その前は民生委員を18年務めました。町内には、南福岡特別支援学校、博多フレンドホーム、自立の里大地・大空(障がい者支援施設)、保育園などがあって「福祉の町」とよく言われます。御笠川が過去に氾濫した時、特別支援学校の1階が完全に浸かったことがありました。その時、何か方法を考えないと、連携をとらないととなって、先の団体と地域で交流を目的とした「みかさの会」を作りました。

特に特別支援学校の重度障がいの子は、外に出てくることも少ないので、その子たちに地域でできることがないか考えて、5月に2週間、毎日、川に鯉のぼりを飾るという取り組みを始めました。約20年になります。通学している時に子ども達が喜んでいる姿を見て、続けてきて良かったと心から思います。私達は、防災だけにとらわれず「共助」というお互いに助け合う大切さをみんなに伝えていけたらと思っています。

市長

みんな自分の生活で大変だと思っている人が多い中、民生委員とか、地域のためとか、こんなに長い間、続けられている原動力って何なんですか。

阿比留さん

地域への恩返しと子どものためですね。

子どもが小さかった頃、忙しくしてて、近所の方や子ども会、学校など地域に育てられたと感じています。

小学校から中学校9年間務めたPTAは子ども達の様子を知りたいから学校に行く。私は子どもから育てられたという気持ちがあります。そうやって色々と活動していると、顔見知りが増えて、あそこのおばちゃん様子が変だよとか声かけできるようになったりしてして、だから民生委員も18年務められたと思っています。

市長

民生委員18年、鯉のぼり活動20年、それだけ続けるってすごいですね。まさに地域の宝ですね。

先程から「地域のつながり」や「人間関係」という言葉がキーワードとして出てきてて、それが色々なことのベースになるという話だと思うのですが、福岡市がやっている「一人一花運動」もまさにそれなんですね。花を植えることを通じて、人づくりをする、まちづくりをするという取り組みで。花でそんなに嫌な気持ちになる人もいないだろうからみんなで一緒に取り組みやすい。自分のところだけではなくて、みんなの花壇が綺麗になるということは、色々なところに目が届いて、防犯、防災、様々なところで役立ってくると思うんです。

(防災士として)

平川さん(博多あん・あんリーダー会)

私は、2年前から特別養護老人ホームで勤務しておりまして、その前は地域包括支援センターに勤めていました。そこで地域の方が防災に取り組んでいて、そこに自分が仕事として関わるのに災害の知識が必要だと思い、防災士の資格を取りました。

今勤めている老人ホームは、近くの国道から1本入って細い坂道を上がったところに建っているので、発災して道路が寸断されたら籠城型しかないんですね。施設としては1週間自家発電できるような籠城型に備えて色々と対策を考えているところですが、まずは自助という観点から、自分が防災士として得た知識を施設の職員に伝えています。それから栄養士の方と一緒に、利用者さんへの食事の提供について、彩りを考えた方がいいねなどと話しています。

例えば、細い坂道の話でも道路や福祉、様々な関係者が連携できていればいざというときすぐに対応できると思うので、私達も連携を強化していけたらと思います。

今泉さん(博多あん・あんリーダー会)

私は、約13年、市民プールに勤務しています。元々は民間のスイミングクラブで働いてました。スイミングクラブだとこの時間にどこの誰が来ているか全て分かっているから、もし、事故があっても対応できる。でも、市民プールの管理者になった時に、どこの誰が来ているか分からない、国際線が近いので乗り継ぎなどのついでに来る方もいる、ホテルを通じて外国人から利用したいと電話があったりもする。地域の人でもない、幼児から高齢者、身体が不自由な方で健康のために来てる人もいる。何より、裸や水着で逃げれるのかなどたくさんの課題を感じました。そうした課題を解決するため、たくさんの知恵を吸収できたらいいと思って活動に参加しています。

市長

すごいな。まさか市民プールの管理者の方がそこまで考えてくれているとは。確かに裸ですぐに飛び出すわけにはいかないですよね。ましてや昼間や準備万端な時にスタートじゃなくて、例えばすごく寒い日や深夜に発災するかもしれない。エリアによって誰が来るか分からないところもあれば、普段から地域の生活の場っていうようなところもあるし。個性も違うから本当にその場所その場所に応じた準備が必要ですよね。

(誰にも分かりやすいサイン・ピクトグラム)

田添さん(博多あん・あんリーダー会)

私は、デザインの仕事を長年しておりまして、避難所運営を支援する災害ボランティア「避難所サポートチーム・福岡」による避難所用ピクトグラム集の制作へも参加しました。災害時に避難所へ来られる方たち、例えば高齢者や障がい者、日本語圏外の方を想定した時、言語だけの案内より伝わるのがピクトグラム(下記参照)、いわゆる絵文字(図記号)なんですね。避難所ピクトグラム制作当初はちょうどコロナ禍で、感染対策としてエリア分けや制約を考えないといけないという課題が出てきて、より分かりやすいものを考えました。

また、受付のピクトグラムなどは一般的に女性が従事している表現が多いのですが、今はそれがジェンダーバイアス(下記参照)などと言われてますね。

市長

トイレマークも赤と青で分けるとすごく分かりやすいのですが、今はそれがジェンダーバイアスって言われてますよね。

田添さん

トイレマークのような赤と青の色の違いは、認知症や高齢者の方には分かりやすいんです。形や体型では中々、伝わりにくい。

福岡市役所の一部のトイレ表示は、男女のシルエットではなく、便器の前に立ってる男性、座ってる女性といった新しい表示になっていました。そういう風に動作を伴うピクトグラムにすると、認知度が格段に上がるんですね。

市長

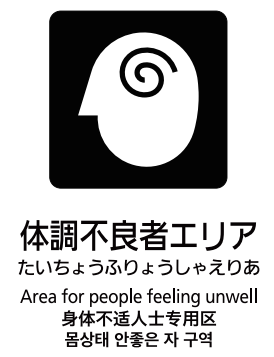

そうですね。体調不良者をピクトグラムで表すのは中々難しいですね。

田添さん

具合が悪い様子をうずまきのようなぐるぐる回っている様子で表したり、最適とは言わないけど、日本語でなくても伝わりやすいのかなと。今後、福岡市ならではのピクトグラムが生まれていくかもですね。

市長

デザインの力って、もっともっと注目しなきゃいけないと思うんですよね。デザインが人を動かすっていうところまで持っていくことはすごく大事なのに、飾りみたいになってて。

田添さん

多くの人がデザインは飾りだと思ってるんです。そうではなくてデザインは情報整理だよと。普段から日常に溶け込むデザインに親しんでいれば、発災時にもストレスなく過ごせると思うんです。

市長

福岡市の地下鉄でも、エレベーターにたくさんの人が乗っている時に、ベビーカーや車椅子の方が後から乗りにくいといったことがあって、新しい取り組みとして、ベビーカーや車椅子の絵を明確に書くということを実施しています。

また、認知症の方への分かりやすいサインとか、施設などを作る時の「認知症の人にもやさしいデザインの手引き」といったハンドブックも作ってます。いざという時は、色んな方が集まって来て、国籍がバラバラの可能性もあるので目で見て分かるサインって大事ですよね。

【ピクトグラムとは】

情報や注意を示すために表示される案内記号のこと。文字の代わりに視覚的な図記号で表現することで、言葉の違いや年齢等による制約を受けずに情報の伝達を行うことができるため、駅の乗り換え案内をはじめ、多様な方が利用する公共施設や商業施設などで幅広く使われています。

【ピクトグラム一例】

便器の前に立つ男性、便器に座る女性、性別を感じさせない受付、めまいなど体調不良をうずまきで表現したもの

(便器の前に立つ男性)

(便器に座る女性)

(性別を感じさせない受付)

(めまいなどをうずまきで表した体調不良)

【ジェンダーバイアスとは】

「男性はこうあるべき」「女性はこうあるべき」といった社会的または文化的につくられた性差による差別や偏見

(防災活動のこれから)

石橋さん(Haha+AID)

私は、幼稚園に勤めてるんですが、幼稚園でも避難訓練などしています。今は共働きで忙しいご両親も増えてる中で、保育園のお祭りで防災ブースを作ってピクトグラムを展示したら子どもと一緒に知ってもらえる機会になるかなと思っています。

沢さん

私は、今中学二年生です。今年度、博多あん・あん塾を受講して、防災士の資格を取りました。これから色々な活動を通して、友達や身近な人たちと一緒に新しい防災の取り組み方を考えていきたいです。災害は突然起きるので、予告がない防災訓練があればいいと思います。いきなり来たら、どんな行動をとるのか、実際に体験することでたくさん発見があると思います。訓練後の振り返りも大切だと思います。

高島市長

家でどれだけ準備や備蓄をしてても、災害は外出先でも突然起こるからね。突然という中で対応できるかを訓練をしてたら、これが足りなかった、こういうことを用意しとけば良かったって発見できるよね。

熊本地震の時に、「絶対に九州の方は守りたい」っていう気持ちで支援してたのですが、その中で印象的だったのが、体育館に避難されてる方に、避難所の皆さんで公平にどうぞというつもりで物資や食料などを届けたら、元気な人はさっと取っていって、動けない人はじっとそれを見ていたという状況があって、きめ細やかな配慮が少し欠けているのかなと感じたという話を聞いたんです。市役所の防災担当職員も男性が多いし、マニュアルを作る時も男性目線が多かった部分があったので、それで女性の視点を生かした防災のマニュアルを作ろうということで、「女性の視点を活かした防災ミニブック」を作ったんですよね。今後は、こういった話にさらにペット連れの対応なども加わってきますよね。どんどん多様なニーズが出てくる中、どう対応していくのか考えなくちゃいけない。

そういったことを今日はそれぞれのプロフェッショナルが集まって、より解像度高く、具体的に行動されている皆さんの話を聞いて大変心強く思いました。皆さんみたいに普段から自分ごととして取り組んで、自分の強みを生かして活動していただける方、本当にありがたいです。ぜひ、こういう取り組みを多くの人に知っていただいて、うちの地域でも取り組もうって思ってくれる人がたくさん増えてくれることを期待をします。

また、福岡市でも今、避難所での食事について、まずは温かい食事、次においしい食事と段階を踏んで栄養のある食事に移行していくようなプロジェクトを色々な自治体や地域の皆さんと意見交換をしながら実施しています。国の動きを待つのではなく、福岡市からできることをやっていきたいと思っています。

ぜひ皆さんも今後も防災リーダーとしてご活躍をいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。

~避難所での温かい食事プロジェクト~

これまでも大規模な災害が発生するたびに劣悪な避難環境が問題となってきており、福岡市でも避難所の環境改善のひとつとして、官民一体となった「避難所での温かい食事プロジェクト」を始動しています。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区