二段擁壁の判断基準(都市計画法第33条第1項第7号関係、宅地造成等規制法第9条関係)

このページでは、次の開発行為で、ひな壇状に配置された擁壁同士の距離が近く、上段の擁壁に係る荷重が下段の擁壁に有害な影響を与えるおそれのある「二段擁壁」についての判断基準を掲載しています。

- 都市計画法の許可(開発許可)を必要とする開発行為

- 宅地造成等規制法の許可等を必要とする宅地造成に関する工事

次のリンクから該当箇所へジャンプできます。

1 擁壁の構造

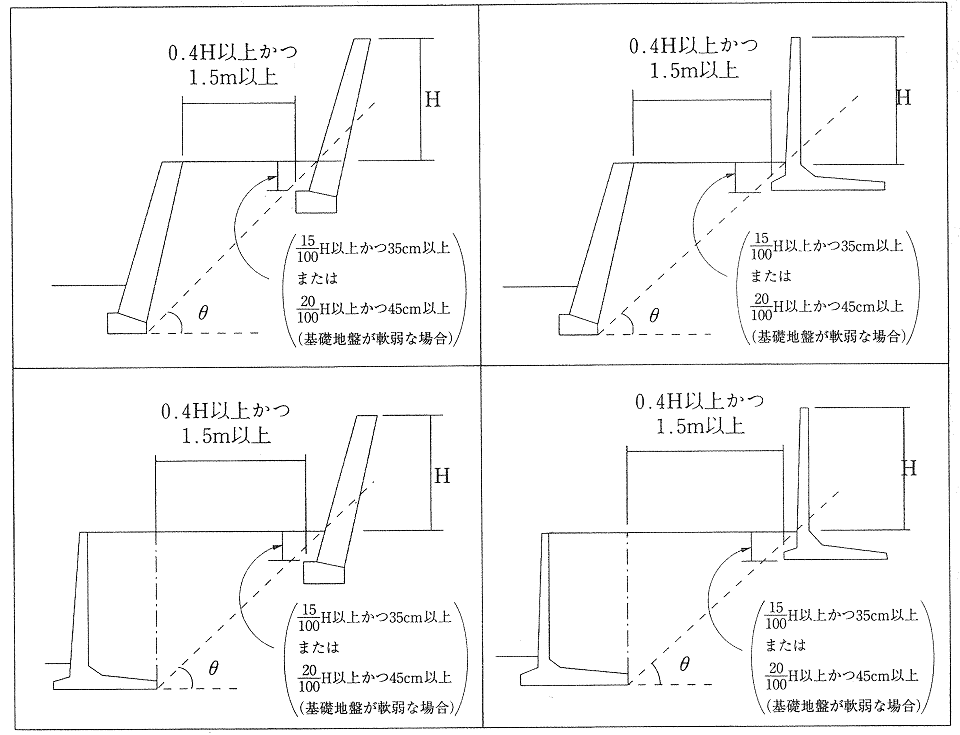

上部の擁壁と下部の擁壁を近接して設置する場合で、上部の擁壁基礎の前端が下部の擁壁の踵に係る「土質に応じた角度」(θ)の勾配線の下側に入らない場合は、これらの擁壁は「二段擁壁」とみなされます。この場合は一体の擁壁として設計を行うことが必要です。

なお、上部の擁壁基礎の前端がこの勾配線の下に入っている場合は、別個の擁壁として取扱いますが、擁壁同士の水平距離が、上部の擁壁の高さ(H)の0.4倍以上かつ1.5メートル以上離さなければなりません。

さらに、擁壁については所定の「根入れ深さ」を確保しなければなりません。

具体的には、次の表の土質に応じた角度(θ)に応じて、次の図のようになります。

※ この内容は(社)日本建築士会連合会の『構造図集 擁壁』(平成13年12月、一部加筆修正)によります。

| 背面土質 | 角度(θ) |

|---|---|

| 軟岩(風化の著しいものを除く) | 60度 |

| 風化の著しい岩 | 40度 |

| 砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これに類するもの | 35度 |

| 盛土又は腐植土 | 25度 |

3 <<参考>>関連ページへのリンク

擁壁の根入れ深さについては、次のリンク先をご覧ください。

- 「擁壁の根入れ深さ」

斜面上に擁壁を設置する場合の設置位置や法面の構造については、次のリンク先をご覧ください。

水路、河川に接して擁壁を設ける場合の根入れ深さについては、次のリンク先をご覧ください。

練積み造擁壁で上部に斜面がある場合の構造については、次のリンク先をご覧ください。

【お問合せ先】

部署:住宅都市局建築指導部開発・建築調整課

住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(市庁舎4階)

電話番号(1):092-711-4587(東区、博多区、城南区及び早良区の担当:開発指導第1係)

電話番号(2):092-711-4588(中央区、南区及び西区の担当:開発指導第2係)

FAX番号:092-733-5584

電子メール:kaihatsu-kenchiku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

WEB:開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】(索引附き)

受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時