骨粗鬆症予防 - 栄養・食育の部屋(食育レシピのご紹介)

※画像をクリックするとYouTubeに移ります

簡単マヌルパン

管理栄養士のお役立ち情報

マヌルパンとは、韓国で人気のにんにくとクリームチーズを使ったパンのことです。

骨の健康を保つには、骨の材料となるカルシウムを毎日意識してとることが大切です。

このレシピは、カルシウム豊富なクリームチーズ、牛乳、粉チーズを使うので、おすすめです。

きびなごの新茶揚げ

管理栄養士のお役立ち情報

きびなごはクセが少なく、濃厚なうま味と淡泊な甘味が特徴です。産卵期の冬から春にかけて脂がのっておいしくなります。

わかさぎ、めひかり、あじこ、かたくちいわしなどの小魚は、骨ごと食べられるので、カルシウムの補給になり、おすすめです。

白身魚の南部揚げ

管理栄養士のお役立ち情報

骨粗鬆症予防には、毎日カルシウムをしっかりとることが大切です。

牛乳・乳製品をとりつつ、 カルシウムを豊富に含むごまなどの種実類を料理に取り 入れると、無理なくカルシウムを補うことができます。

枝豆の冷んやりポタージュ

管理栄養士のお役立ち情報

骨粗鬆症の予防や、栄養的な観点から、牛乳はぜひとも利用したい優れた食品です。しかし、牛乳を飲むと「おなかがゴロゴロする」といった話をよく耳にします。

こうした症状のことは、一般に乳糖不耐と呼ばれており、牛乳中の糖質(=乳糖)を消化する酵素が少ないため、牛乳を飲むとお腹が張ったり、下痢気味になったりします。

乳糖不耐の方でも、牛乳を取り入れたい場合は、牛乳を温めることをお勧めします。温めることで、腸への刺激が弱まり、乳糖を分解する酵素の

働きも盛んになるからです。

マッケンチーズ

管理栄養士のお役立ち情報

チーズは骨粗鬆症予防のために、食生活に取り入れたい食品です。

マッケンチーズに使われることの多いチェダーチーズは、薄黄色からオレンジ色のハード系のもので、現在世界中で最も生産量の多いチーズとして人気があります。

濃厚でコクがあり、クセが穏やかなので、料理からお菓子まで幅広く使えます。

そのままおつまみとして、また薄くスライスしてサンドイッチやバーガーに挟んだり、細かく刻んでサラダやピザ、グラタン、オムレツなどに入れてもおいしくいただけます。

秋鮭フライ ヨーグルトチーズタルタル

管理栄養士のお役立ち情報

10月20日は、世界骨粗鬆症デーです。

ふだんの食事で、カルシウムや、カルシウムの吸収を促すビタミンDの多い食品を積極的に取り入れて、骨粗鬆症を予防しましょう!

鮭は、ビタミンDを多く含みます。

このレシピ1食分で、成人1日のビタミンD目安量(8.5μg)をとることができます。

チーズ子供洋食

管理栄養士のお役立ち情報

チーズや干しえびは、カルシウムを多く含む食品です。

この一品で、成人女性の1日のカルシウム推奨量(650mg)の約半分をとることができます。

ひじき入り肉団子と小松菜の中華うま煮

管理栄養士のお役立ち情報

骨粗鬆症の予防には、カルシウムなど骨の形成に役立つ栄養素を積極的にとることが大切です。

30~40歳代女性の1日のカルシウム推奨量は、650mgですが、平均摂取量は、422mgと、不足傾向にあります。

不足分を補うために、カルシウムを多く含む牛乳・乳製品、小魚、大豆製品、緑黄色野菜、海藻などをふだんの食事から意識してとり入れましょう。

かぼちゃのレアチーズケーキ

管理栄養士のお役立ち情報

このレシピには、カルシウムを多く含むクリームチーズやヨーグルトなどの乳製品を使っています。

ケーキ型や、ゼラチンを使わないので、簡単に作ることができます。

ぶりと根菜のミルク粕汁

管理栄養士のお役立ち情報

あなたはビタミンD足りてますか?

次の3つが当てはまる人はビタミンDが不足しているかもしれません。

1.魚はあまり食べない

2.きのこはあまり食べない

3.日光にあまりあたらない

ビタミンDが不足すると、カルシウムが骨に沈着しにくくなり、骨に異常をきたします。

ビタミンDは、食品によって、ほとんど含まれないものもあるので、骨の健康維持のため、不足しないよう意識して取り入れることが大切です。

また適度に日光にあたることでも、ビタミンDが体内に合成されます。

鮭とかぶのミルクみそ雑炊

管理栄養士のお役立ち情報

骨には2つの役割があります。

■体を支える柱

■カルシウムの貯蔵

一方、血液中のカルシウム量は、骨に比べるとごくわずか(人体のカルシウム量の1%)ですが、これを一定に保たないと、生命の維持に必要な心臓や脳が正常に働かなくなります。

食事からのカルシウムが不足すると、不足分を骨から取り出して、血液中のカルシウム量を一定に保とうとする働きがおこります。

カルシウムをいつも骨から取り出している状態が続くと、骨量が減り、骨粗鬆症にかかりやすくなります。

骨粗鬆症予防には、乳製品、小魚・海藻類、緑黄色野菜、大豆製品などカルシウムを多く含む食品を毎日とることが大切です。

バジルクリームスパゲッティ

管理栄養士のお役立ち情報

骨を健康に保つためには、カルシウムやたんぱく質だけでなく、骨へのカルシウムの取り込みを促すビタミンKも適量とることが大切です。

水菜とスモークサーモンのクリチ白和え

管理栄養士のお役立ち情報

骨の健康を保ち、骨粗鬆症を予防するためには、骨の材料となるカルシウムを毎日とることが大切です。

カルシウムの摂取量を増やす工夫は、カルシウムの多い牛乳・乳製品、緑黄色野菜、小魚、海藻、大豆製品、種実類を少しずつでも料理に取り入れることです。

このレシピの白和えには、カルシウムの多い豆腐、クリームチーズ、ごま、水菜を使っています。カルシウムの量は、160mgです。

高野豆腐の牛乳ふわとろ煮

管理栄養士のお役立ち情報

骨粗鬆症を予防するためには、バランスの良い食事を基本に、カルシウムとカルシウムの吸収を促進するビタミンDを多く含む食品をとることが大切です。

カルシウムは、牛乳・乳製品の他、大豆製品や小魚、葉物野菜、海藻などに多く含まれています。

牛乳は飲用の他、しょうゆやみそとも相性が良いので煮魚やみそ汁などの和食にも美味しく取り入れることが出来ます。

ビタミンDは、魚やきのこ類に多く含まれます。

きのこ類は紫外線に当たるとビタミンDが増えるので、利用前にいったん日光に当てるとより効果的にビタミンDをとることが出来ます。

チンゲン菜と干しえびの中華炒め

管理栄養士のお役立ち情報

干しエビ、切干大根、干しひじき、干し椎茸、高野豆腐などの乾物にはカルシウムが多く含まれています。

また、春から初夏にかけて出回るチンゲン菜や、通年安定した価格で手に入る水菜、小松菜、冬が旬のほうれん草、春菊などの葉物野菜もカルシウムを多く含みます。

骨粗鬆症予防のためには、牛乳・乳製品をはじめ、小魚、乾物、葉物野菜などカルシウムの多い食品を積極的に取り入れることが大切です。

この料理には、牛乳コップ約半分量に相当するカルシウム121mgが含まれています。

鮭ときのこのみそチーズホイル焼き

管理栄養士のお役立ち情報

ビタミンDはカルシウムの吸収に必要なたんぱく質の合成を盛んにするだけでなく、カルシウムが骨に沈着するのを促す働きがあるため、カルシウムと同時にとると大変効果的です。

茹で野菜のヨーグルトソース

管理栄養士のお役立ち情報

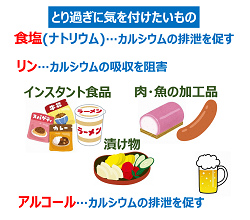

骨の健康のためには、カルシウムの十分な摂取を心がけるとともに、カルシウムの吸収を妨げるもののとり過ぎにも気を付けることが大切です。

さばの牛乳みそ煮

管理栄養士のお役立ち情報

カルシウムは体内に吸収されにくい栄養素の一つです。

さらに、この吸収率は食品によって異なります。

じゃこひじきご飯

管理栄養士のお役立ち情報

骨粗鬆症予防の食事で大切なのは、バランスのよい食事を基本に、骨の材料となるカルシウムを毎日しっかりとることです。

牛乳・乳製品のほか、小魚、海藻、乾物、また緑黄色野菜や大豆製品などにもカルシウムが多く含まれています。

お役立ち情報

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区