月刊「食育」(管理栄養士による食育のおはなし)バックナンバー

管理栄養士が、食に関する様々な情報をお届けします。みなさんの健康づくりや食生活の改善にお役立てください。

自分の郷土に伝わる郷土料理を知っていますか。

福岡の郷土料理である「がめ煮」は博多の方言で、がめくりこむ(寄せ集める)からきたとされています(所説あり)。

多くの種類の野菜をがめくりこんで煮るため、日本人に不足しがちな食物繊維をとることができます。

どの郷土料理にも、それができた背景があります。

その背景を知って、食べて、周りの人と話してみませんか。

日頃から、よく噛んで食べていますか。

噛むことの効果には、肥満の予防、脳の活性化、全身の筋力維持などがあげられます。

噛み応えのある食材を意識して、よく噛んで食べることを心がけましょう。

令和5年国民健康・栄養調査結果では、20代女性の「やせ」の割合は、約4人に1人となっています。

若年女性の「やせ」は、栄養不足による貧血や月経不順、免疫低下などに加え、妊娠や産まれてくる子どもへの影響、骨量低下など、将来の健康リスクにつながることが報告されています。

みなさんのBMIは、18.5~25の範囲に入っていますか。今、そして将来の自分の体のことを考えてみましょう。

BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)

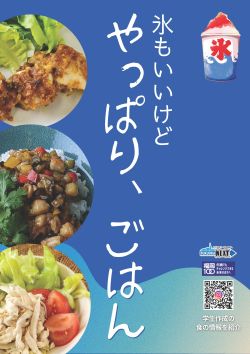

暑い時は冷たい食べものや飲みものを選びがちですが、冷たい物を摂りすぎると胃腸の働きが弱りさらに食欲が落ちてしまいます。そんな時は、さっぱりと酸味が効いたメニューや、香辛料が効いた食欲が増す料理を食べてみませんか。

暑い夏をのりきるには「やっぱり、ごはん」♪

外食や中食で手軽に食事をすることができますが、時間があるときは、おうちでできる簡単な料理にチャレンジしてみませんか。 のせて焼くだけ!レンジでできる!包丁を使わない!簡単にできるレシピを見つけ、不足しがちな栄養素をチャージしましょう。

2025年5月号

(PDF:1,792KB)

(PDF:1,792KB)

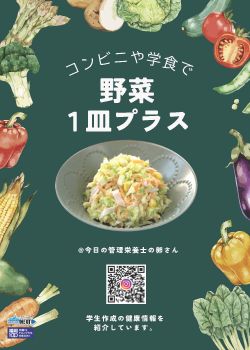

野菜をどれくらい食べていますか。

「令和5年国民健康・栄養調査」の野菜摂取量の結果では、20歳代が最も少ないことが分かりました。1日の目標量に対して、約1皿分たりていません。

コンビニや学食で野菜を使ったメニューを選んでみませんか。

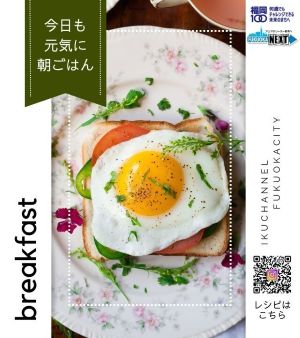

福岡市の食育に関するアンケート調査報告書(令和6年度)では、朝食を「ほとんど食べない」と答えた人は年齢別にみると、20代で21.7%と他の年齢層と比べて高くなっています。そのうち男性は36.4%となっており、3人に1人が「ほとんど食べない」と答えています。

私たちの脳はブドウ糖をエネルギーとして使っています。寝ている間に使われたブドウ糖を朝食で補うことで脳とからだを目覚めさせましょう。

昔から受け継がれてきた食を楽しみ、地域の食文化を次世代に伝えていきましょう。

ふるさとの料理や行事食を食べる機会はありますか?

インスタグラム「いくちゃんねる福岡市」では、福岡の郷土料理や行事食をテーマにした料理を紹介しています。

みなさんに和食文化や郷土料理の大切さを再認識するきっかけにしていただけるよう、はじめてさんでも手軽で作りやすいレシピばかりです。

昔から受け継がれてきた食を楽しみ、地域の食文化を次世代に伝えていきましょう。

2024年12月号

自分の肥満度を知る計算式にBMIがありますが、皆さんはご存じですか?

計算式(体重÷身長÷身長)に体重・身長を当てはめて計算することで、求めることができます。

適正体重はBMI22です。BMI18.5未満が「やせ」ですが、20歳代女性の21%以上がこの「やせ」に該当しています。

やせは貧血など様々なリスクがあります。

朝ごはんを食べる、バランスよく食べる等、毎日の食事を振り返り、適正体重になるような食生活を心がけましょう。

一人暮らしの人や、外食が多い人、1日の食事の回数が少ない人は、野菜が不足しがちです。野菜には、カリウムや鉄分などのミネラルや、ビタミン、食物繊維など、私たちの健康を維持するために必要な栄養素が含まれています。また、野菜はよく噛むことにつながり、食べ過ぎ防止にも役立ちます。

健康のために1日に食べたい野菜の目安量は350g以上、料理にすると5皿です。野菜を上手にとるコツをつかんで、毎食野菜を食べましょう。野菜の処理が面倒、時間がない人には、まな板、包丁いらずの食材を利用したり、ビニール袋や電子レンジなどの道具を使ったりすると手間や時間を省くことができ、おすすめです。

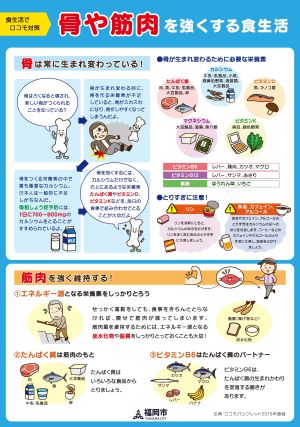

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)をご存じですか?

筋肉、骨、関節などの運動機能が低下することにより、歩行や立ち座りなどが困難になるなど、日常生活に不便を感じる状態のことです。

この状態が続くと、将来、介護が必要になるリスクが高くなります。

ロコモ予防には、適度な運動と、バランスの良い食事が大切です。

筋肉や骨を強くするため、若いときから毎日必要な栄養素をとり、ロコモに負けない体づくりを実践しましょう。

(PDF:1,223KB)

(PDF:1,223KB) (PDF:2,065KB)

(PDF:2,065KB) (PDF:104KB)

(PDF:104KB) (PDF:4,325KB)

(PDF:4,325KB) (PDF:1,269KB)

(PDF:1,269KB) (PDF:84KB)

(PDF:84KB)

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区