消防団の活動紹介|福岡市消防局

令和5年11月

東消防団だよりを発行しました!(東消防団)

東消防団では、消防団活動の紹介やイベントのお知らせを掲載した広報誌「東消防団だより」を10月に発行し、東区全域に配布しました。

新型コロナウイルスの影響により4年ぶりの発行となった本号は、東消防団の9分団から選任された委員が熱い思いを持ち寄り、消防団の魅力を発信するべく議論を重ね作成したものです。

是非ご覧ください!

↓記事の内容は下記のPDFで↓

東消防団だより 第9号 1.2ページ 【PDF】 (11,729kbyte)![]()

担当:東消防署予防課消防係

TEL:092-683-0119

令和5年10月

西響会(さいきょうかい)大盛況! (西消防団)

木遣り(きやり)会 ・ 纒(まとい)会 ・ 太鼓会 ・ 今宿纒太鼓(まといたいこ)会

令和5年10月15日(日曜日)、秋の清々しい晴天のもと、西区元岡の九州大学椎木講堂にて西消防団の伝統技術「木遣り(きやり)・纒(まとい)・太鼓」の演技を市民の皆様へ披露する初めてのイベント(西響会・さいきょうかい)を行いました。

演技の冒頭には、伝統技術や消防団の歴史についての解説もあり、市民の皆様に消防団活動への理解を深めていただく良い機会となりました。

当日は、約600名の方にご来場いただき大盛況で幕を閉じました。

この日のために、西消防団一丸となって練習を重ねてきましたが、本番は消防団らしい機敏な動きと、声の通った木遣り(きやり)、勇壮な纒(まとい)・太鼓の演技を披露しました。

令和5年9月

西消防少年団が視察研修に行ってきました!!(西消防少年団)

活動レポート

消防少年団はこんなことをします!

- 福岡市内に住んでいる小学4年生から6年生を対象とし、自分たちの街は自分たちで守れるように防災の知識を学んで技術を身に付けていきます。

- 現役の消防団員や消防士が指導し、消防航空隊基地や防災センターの見学、はしご車の試乗ができます。

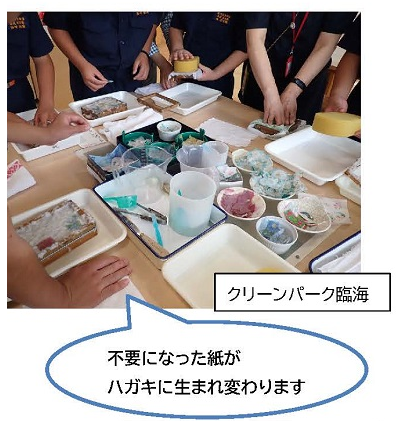

西消防少年団では、夏休みということもあり、自由研究のテーマとしても使えるよう「消防航空隊」と「臨海3Rステーション」で視察研修を行いました。

- 日付 : 令和5年8月19日(土)

- 研修先 : 消防航空隊及びクリーンパーク臨海

- 内容 : 消防航空隊の活動について座学及び施設見学

クリーンパーク臨海(ごみ処理場)の見学・紙すきではがき作り

消防航空隊

クリーンパーク臨海

西消防少年団の視察研修活動レポート 【PDFバージョン】 (1,070kbyte)![]()

令和5年6月

博多消防団ポンプ操法大会を開催!!(博多消防団)

令和5年6月11日(日曜日)、福岡市消防学校にて第19回博多消防団ポンプ操法大会を開催しました。

気温30℃を超える中、約60m先にある標的を1秒でも早く倒すため、日頃の訓練で培った迅速・確実な行動を披露し、消防技術を競い合いました。

博多消防団14分団の代表が消防技術及び迅速性を競う中、見事【奈良屋分団】が初優勝を果たしました。

[準優勝:御供所分団 3位入賞:席田分団 4位入賞:大浜分団 5位入賞:堅粕分団]

令和元年度以来、4年ぶりの大会となりましたが、博多消防団が一致団結して開催した本大会は、地域防災体制の強化に役立つ大変有意義な大会となりました。

初優勝を果たした奈良屋分団は、来年度開催される福岡県大会に出場します!!

令和5年5月

博多どんたく港まつりで消防伝統技術を披露しました!

5月3日から4日にかけて、4年ぶりに博多どんたく港まつりが通常開催されました。

福岡市消防伝統技術本部は、5月3日福岡市役所前ふれあい広場のお祭り本舞台で、木遣り、纒、梯子乗り、消防太鼓からなる消防伝統技術を来場者へ披露しました。

消防伝統技術を通じて、団員の士気を高めるとともに、消防出初式や、地域のイベントなどにも積極的に参加し、市民の皆さまへ防火防災意識の普及啓発に努めています!

令和5年3月

消防航空隊基地での視察研修を実施しました!(博多消防団)

博多消防団の女性団員は、「博多よか隊」の愛称で、火災予防広報や応急手当の啓発活動のほか、年に1回視察研修を行っています。

今回は、福岡空港から奈多へリポートに移転した消防航空隊基地を視察しました。

航空隊に配置されている2機のヘリコプター(ほおじろ、ゆりかもめ)を目の前に、性能や救出方法、使っている資器材などの教養を受け、大変有意義な時間となりました。

春の火災予防運動を前に消防演習を実施しました!(博多消防団)

★訓練の想定★

国際会議場5階給湯室より出火し、逃げ遅れた人もいる!複数の負傷者も発生!

消火活動・避難誘導・負傷者の救出を実施せよ!!

春の火災予防運動に伴う行事の一つとして、「福岡国際会議場」において消防演習を実施し、施設関係者の防災意識の向上と消防隊及び消防団との連携、防ぎょ活動の確立を図りました。

※大浜・奈良屋分団から16名参加

負傷者が多数発生するという難しい想定でしたが、本番さながらの緊迫感の中、施設の皆様と消防団員及び消防職員の連携により、全員救出することができました。

警固分団車庫シャッターアート(中央消防団)

筑紫女学園高等学校美術部の皆様が、中央消防団警固分団車庫に素敵なイラストを描いてくれました。

消防団活動の拠点である分団車庫のシャッターにデザイン画を描くことで、地域住民の皆様に消防団へ関心を持っていただき、地域の防災力向上に繋げることを目的としたシャッターアート。3日間に渡ってイラストの描画を行ってくれました

描画の当日は、一部、消防少年団の子供たちも参加してくれるなど、明るい雰囲気でイラストを描いてくれました。

この活動に対する感謝の意を表し、2月28日に中央消防団長より感謝状をお渡ししました。

警固分団車庫(中央区警固1-12-1)の近くに来られた際は、是非お立ち寄りいただき、素敵なイラストを眺め、写真などを取っていただければ幸いです。

令和5年2月

習熟度確認訓練を実施しました!(東消防団)

東消防団では、基本的な活動要領を身に付けて実災害に即した能力の向上を図るため、「福岡市消防団員活動マニュアル」を活用した訓練に取り組んでいます。

今年度は「入団から概ね5年未満の分団員が、基本的な活動を安全・確実に実施できる」を到達目標として訓練に励み、その成果を確認するため習熟度確認訓練を実施しました。

広報動画 日常の訓練

大学生や専門学生に消防団のPRをしました!

消防局では、若い世代の消防団への入団を促進するため、大学や専門学校を訪問して消防団のPR活動を行っています。

参加した学生達に消防団の活動や学生消防団員を応援する学生団員認証制度について説明をしました。

入団に関する質問を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【学生消防団活動認証制度】

URL https://www.city.fukuoka.lg.jp/syobo/shobodan/shobodan/gakusei.html

学生消防団員 広報動画

女性消防団員で意見交換会をしました!(南消防団)

令和5年2月12日(日曜日)、宗像大社にて南消防団と宗像市の女性消防団員で意見交換会を実施しました。

それぞれが実施している事業を発表する中で、お互いに活発な意見や質問があり、今後の活動の参考にできる意見交換会になりました。

女性消防団員 広報動画

令和5年1月

合同訓練を実施しました!(水上消防団)

令和5年1月15日(日曜日)、東区の漁業協同組合奈多支所において、心肺蘇生法の技術向上を図るため、奈多水上分団と東消防署で合同訓練を実施しました。

これまではコロナ禍により集まっての訓練が難しかったのですが、定期的に訓練することの大切さを改めて実感しました。

Newお知らせ 福岡市消防団広報動画を新たに追加しました。

令和5年福岡市消防出初式を開催しました!

消防職員・消防団員が一堂に会して、令和5年の消防出初式を開催予定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、各団それぞれの場所での開催となりました。

纒振りや消防太鼓など消防伝統技術も披露され、今年1年の防災の決意を新たにしました。

Newお知らせ 福岡市消防団広報動画を新たに追加しました。

東消防団

博多消防団

中央消防団

南消防団

早良消防団

西消防団

水上消防団(出初式終了後、安全祈願をしました)

令和4年11月

秋の火災予防演習を行いました!(早良消防団)

令和4年11月8日(火曜日)にTNC放送会館にて秋の火災予防演習を行いました。

火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、福岡市民の防火・防災意識を高めるとともに、消防団員及び消防職員の火災発生時における活動体制の強化を目的として実施しました。

TNC放送会館で火災が発生したことを想定し、訓練を行いました。

消防団員による消火活動や消防職員による屋上に取り残された人の救出を実施しました。

防災フェアが開催されました!(西消防団)

11月5日(土曜日)にマリノアシティ福岡において防災フェアが開催され、その中で福岡市消防伝統技術本部を代表して西消防団の纒(まとい)会と太鼓会の演技を披露しました。

「纒」は江戸時代から火消達の象徴とされていて、「かしら」と呼ばれる一番上の部分は文字と形で町名を表し、災害現場に駆け付けた火消達の目印となっていました。現在、纒振りの演技とともに太鼓の演奏で「火災予防」を呼びかけています。

防災フェア当日は、晴天にも恵まれ、たくさんの観客にご覧いただきました。

消防少年団体育・規律大会を開催しました!

消防少年団は、市内に居住する小学4年生から小学6年生を対象として、防災知識の学習や社会奉仕活動など、さまざまな活動を行っています。

10月30日(日曜日)に、「消防少年団 体育・規律大会」を開催しました。当日は天候にも恵まれ、約170名の消防少年団員が参加し、「規律訓練」と「消防訓練対抗リレー」の2種目を互いに競い合い、日頃の活動の成果を発表しました。

「規律訓練」機敏な行動と節度ある動作を披露しました。

消防訓練対抗リレー 「消火器取り扱い訓練」

消防訓練対抗リレー 「ホース搬送訓練」

消防訓練対抗リレー 「ロープ結索訓練」

令和4年9月

第26回福岡県消防操法大会が開催されました!(博多消防団)

令和4年9月4日(日曜日)、福岡県消防学校にて第26回福岡県消防操法大会が開催されました。

本市から選手の出場はありませんでしたが、博多消防団の女性団員2名が司会進行役として参加しました。

前日のリハーサルにも参加し、シナリオの打ち合わせや大会の流れを確認後、大会に臨みました。

大会は新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、無観客での開催となりましたが、ポンプ車の部(11団)、小型ポンプの部(19団)、計232名が参加し、上位1チームのみが全国大会(千葉県)への切符を獲得することができる熱い戦いが繰り広げられました。

猛暑の中での司会業務でしたが、円滑に大会を進行することができました。

令和4年8月

マニュアルを活用した基本訓練を実施しました!(東消防団)

東消防団では、基本的な活動要領を身に付け実災害に即した能力の向上を図るため、昨年度策定された「福岡市消防団員活動マニュアル」を活用し、「すべての分団員が、水利部署から放水までを安全・確実に実施できる」ことを目標として訓練に取り組んでいます。

新型コロナウィルス感染症の影響により十分な消防団活動が実施できない状況が続いてますが、各分団員が個人でも「見て学び、実践できる」マニュアルを活用することで、全体の活動能力向上を図っています。

地域の安全・安心を守るため、猛暑の中でも懸命に訓練に取り組んでいます。

ホース延長要領

水利部署要領

注水要領

令和4年7月

新人団員の教育訓練を実施しました!(南消防団)

7月10日(日曜日)、入団から数年以内の団員12名を対象に、消防団員としての基礎的な教育訓練を実施しました。

猛暑の中、規律訓練やホース延長、座学での教養等、将来の南消防団を担う若い団員達は全力で訓練に取り組んでいました。

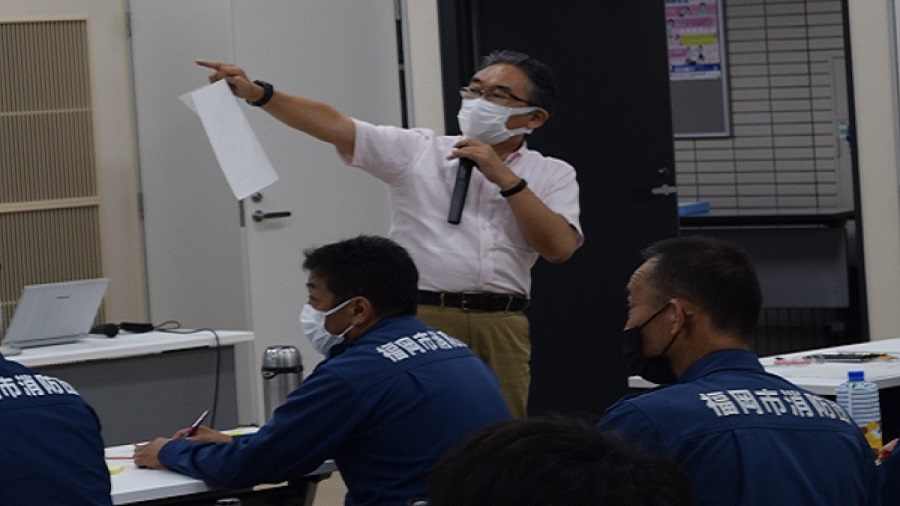

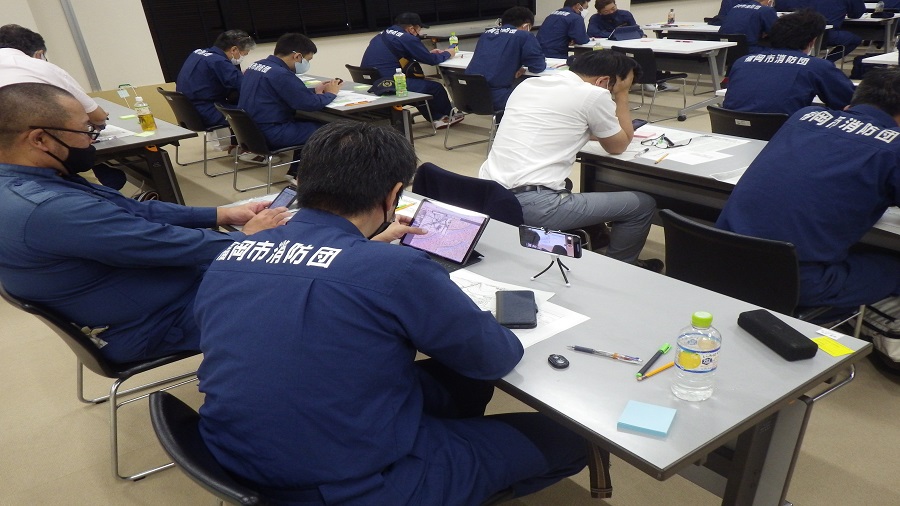

広報等普及員の教育を実施しました!

令和4年7月10日に広報等普及員の集合教育を行いました。

「広報等普及員」とは、地域住民に対する広報活動やDIG(災害図上訓練)の指導などを行う消防団員です。

講師として、静岡県の常葉(とこは)大学社会環境学部の小村准教授を招へいし、水害や地震を想定したDIG訓練の要領等についてご講義頂きました。

小村准教授は、災害図上訓練DIGを考案され、全国各地で「DIG」のファシリテーターとしてご活躍されておられます。また、防災・危機管理一般にも広く携わられておられ、防災関連の専門委員会やプロジェクトに参加されておられます。

講義中には、スマートフォンや大きな地図等を活用することで、理解度が高くなることを実際に体験しました。

巨大な日本地図を使用し、南海トラフ地震の災害想定規模を確認しました!

自分のスマートフォンやPCを使用し、管轄地域の水害危険を確認していきました!

令和4年6月

現地教養訓練を実施しました!(西消防団)

西消防団では、新入団員の基本的な活動要領の習得、及び中堅幹部の現場活動能力の向上を目的として、令和4年4月17日(日曜日)に西消防団現地教養訓練を行いました。

『地域住民の命は、自分たちで守る』という強い思いを胸に訓練に励み、災害に対する準備は万全です。

また、今年度は更なる火災対応能力向上のため、第23回西消防団ポンプ操法大会を計画しており、西消防団一致団結して取り組みます。

【訓練開始の整列する姿には、規律があります。】

【 基本を身に付けます!】

【 体力づくりも頑張っています!】

消防学校で消防団員の教育を実施しました!

消防団員の訓練は、消防団ごとの訓練のほか、消防学校での集合教育を行っています。

5月には、新入団員や女性消防団員を対象とした教育を実施しました。

新入団員の教育では、消防制度などの講義のほか、放水訓練を行いました。

女性消防団員の教育では、大規模災害を想定した避難所の運営などについて学びました。

消防伝統技術本部が創立30周年を迎えました!

福岡市消防伝統技術本部は木遣り(きやり)、纒(まとい)、梯子(はしご)乗り、消防太鼓からなり、創立30周年の節目を迎えました。

5月3日(火曜日)には、3年ぶりに開催された博多どんたく港まつりに参加し、消防伝統技術を来場者の皆様に披露しました。これからも伝統の技を引き継ぎ、日々訓練に励んでいきます。

令和4年4月

市場商店街へ火災予防の注意喚起を実施しました!(福岡市中央消防団 春吉分団)

柳橋連合市場において、中央消防団春吉分団と消防局が合同で注意喚起を実施しました。

これは、4月19日に北九州市の「旦過(たんが)市場」で発生した火災を踏まえて行ったもので、消防車両の停車位置や消火栓の確認等も併せて実施しました。

消防伝統技術を披露!(福岡市南消防団)

南区の長住中央公園がリニューアルされ、公園のオープニングセレモニーにて消防伝統技術を披露いたしました。

満開の桜の中、南消防団の雄姿により華やかな開式となりました!

消防伝統技術は、かつては町火消しの現場で実際に使用していた技術ですが、今では市民への防災意識の向上及び消防団員の士気の高揚のためにその伝統を引き継ぎ、消防団員は日々研鑽を積んでいます。

令和4年3月

消防団員が学生に防災研修を行いました!(福岡市早良消防団 城南分団)

令和4年3月26日(土曜日)七隈公民館で早良消防団城南分団による福岡大学消防防災サークルの学生に向けた防災研修が実施されました。

研修会では、震度7を記録した阪神大震災の動画や九州北部豪雨の写真などを示しながら、日ごろの備えの重要性や被災地で活動するための注意点などを説明しました。

参加した学生からは、

「災害の怖さや対策について学べてよかった。」

「消防団は、防災のための普及啓発など幅広く活動していることが初めてわかった。」

という感想をいただき、学生とともに地域防災について考えることができた研修会となりました。

救命講習を実施しました!(福岡市中央消防団 大名分団)

令和4年3月13日(日曜日)大名公民館で中央消防団大名分団による地域住民に向けた救命講習が実施されました。

「もし、目の前で突然人が倒れたら、あなたは何ができますか?」

福岡市消防団では、ひとりでも多くの命を救うため、地域住民に心肺蘇生やAED(自動体外式除細動器)の使用方法などを実際にやってみながら伝えています。

コロナ禍でも感染防止を徹底し、参加された方から、「講習があっという間に終わった。もっと学びたい」という声も聞かれる等、地域住民とともに充実した訓練を行うことができました。

令和4年2月

学生団員活躍しています!(福岡市博多消防団 堅粕分団)

彼らは未来の消防士を目指す学生団員の皆さんです。

福岡市内では多くの大学生や専門学校生が消防団へ入団していますが、その中でも専門学校が多い博多区では、多くの学生が消防団員として活躍しています。

入団しているほとんどの学生が消防士を目指しており、消防団の活動を通して、防災に関する知識・技術を身に付けて、消防士へと就職していく学生団員もいます。

令和4年1月

小呂島防災訓練を行いました!(福岡市水上消防団 小呂水上分団)

1月22日(土曜日)、福岡市西区の小呂島で防災訓練が行われました。

小呂島には消防署がないため、火災があれば、小呂水上分団がかけつけ初期消火にあたります。

今回は、男性消防団員は漁に出ているという想定で、女性消防団員のみで消火訓練を行いました。

活動中に、女性消防団員から「ホースを2個持つときはどうやって持つと?」など、多くの質問が飛び交い、非常に有意義な訓練となりました。

令和3年12月

年末の防火パトロールで火の用心!(福岡市西消防少年団 姪浜地区隊)

12月28日(金曜日)、福岡市西区の姪浜商店街で、子どもたちが拍子木を鳴らしながら「火の用心!」と声を上げ練り歩きました。

消防少年団は、消防団員や消防職員の指導のもと、防災の知識や技術を学んだり、防災行事に参加したりしています。

この日は姪浜住吉神社を発着点に、商店街や地下鉄姪浜駅などを巡り、駅前では通行人に防災の啓発チラシを配りました。

令和3年11月

中学生への防災教育を実施(水上消防団玄界水上分団)

11月18日(木曜日)、福岡市西区の玄界中学校(玄界島)にて中学生を対象に防災訓練が行われました!

玄界島の消防団員が訓練指導を実施し、中学生だけでなく、先生たちも一緒になって取り組みました。

写真は、玄界水上分団員が放水訓練を指導している様子です。初めての放水体験に先生方も大興奮でした。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区