低炭素建築物新築等計画の認定制度について

<お知らせ NEW!!>(令和7年3月21日)

オンライン申請

「低炭素建築物新築等計画認定申請(法第53条 R7~版)」(新ウィンドウで表示)

注意事項

- オンライン申請の場合は副本の返却がありません。

申請は法で定められた保存期間は保持されますが、電子データ一式はご自身でも確実に保管してください。 - 申請後、様式、添付書類等の基本的な内容を確認し、申請システムより手数料を通知いたします。

- 手数料の支払いは原則クレジットカード決済のみ対応しています。窓口支払いを希望の場合はご相談ください。

支払い内容の確認はできますが領収証は発行されません。(参考画面 (PDF:54KB)) - 受付日は手数料の支払い日となります。

- 書類の確認に時間を要しますので、着工前までの開庁時間内に申請されますよう、ご協力をお願いいたします。

- 申請日と着工日が近い場合、受付が間に合わない(受付できない)可能性がありますので事前にご相談ください。

- 認定通知書は書面または電子データによる交付となります。

申請フォームでご選択ください。 - 参考様式:法第54条1項各号の確認書(建築審査課設備係にお問い合わせください)

「低炭素建築物新築等計画の認定(法第53条)」(新ウィンドウで表示)(令和7年度以前の申請フォームはこちら)

「認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告(実施要綱第13条)」(新ウィンドウで表示)

注意事項

- オンライン申請の場合は副本の返却がありません。

申請した電子データ一式はご自身で確実に保管してください。 - 受付日は申請日となります。

- 受付印を押印した報告書はスキャンデータを申請フォームに登録します。

書面によるものが必要な場合は窓口での受け取りとなります。 - 工事監理報告書に代えて建設住宅性能評価書の写しを提出することも可能です。

申請フォームの工事監理報告書を登録する項目に建設住宅性能評価書の写しを登録してください。

内容

市街化区域等内で、低炭素建築物の新築または増築、改築、修繕もしくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置もしくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し、所管行政庁(福岡市)へ認定の申請をすることができます。

認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。

低炭素建築物の認定制度とは

「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」)が平成24年9月5日公布され、同12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。

- エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要(国土交通省:低炭素建築物認定制度 関連情報)

注)この認定制度は、建築物の新築工事等に着手する前に福岡市に認定申請をする必要があります。(工事に着手した建築物の申請はできません。)

また、申請費用(手数料)が必要ですのでご注意ください。 - 福岡市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する実施要綱(PDF:268KB)

- 福岡市低炭素建築物に関する認定申請等手数料(PDF:198KB)

低炭素建築物の認定の基準

次に示す基準に適合しなければなりません。

- 建築物省エネ法に規定する建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が定める基準に適合するものであること。

- その他低炭素化に資する措置が講じられていること。

- 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。

- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。

認定申請に関する手続きについて

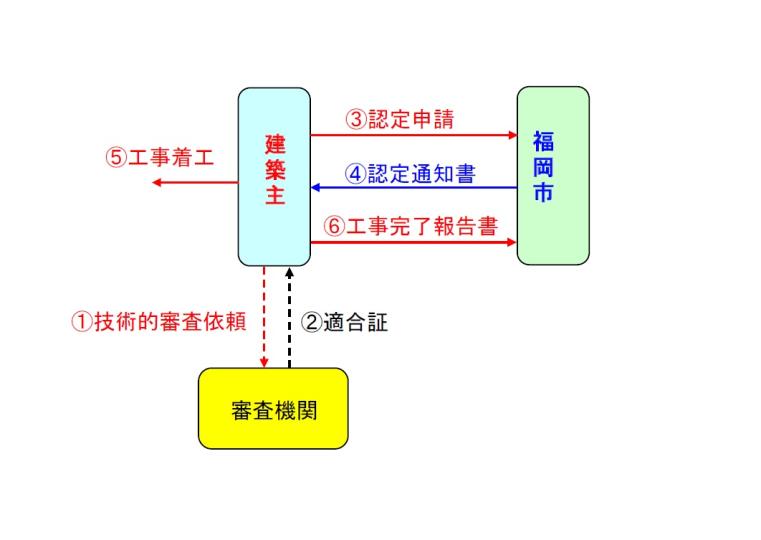

標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。

なお、申請する建築物の用途により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。

審査機関とは

- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する機関

- 登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関

審査機関についてはこちらのホームページから検索できます。

- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(国土交通省ホームページへ)

- 登録住宅性能評価機関(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページへ)

- 低炭素建築物認定申請のための計算支援プログラムとその解説について

住宅・建築物の省エネルギー基準および低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(独立行政法人建築研究所ホームページへ)

標準的な申請手続きの流れ

標準的な手続きの流れフロー図

- 申請者以外の方が代理申請を行う場合は委任状が必要です。

委任状様式(参考) (46kbyte)

- 認定を受けた低炭素建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築物の建築工事が完了した旨の報告書」を建築審査課まで提出する必要があります。その際下記の書類を添付して下さい。

- 工事監理者を置く場合

(様式5)+建築士による工事監理報告書等(建築士法第20条第3項) - 工事監理者を置かない場合

(様式6)+建築工事の受注者による建築工事を完了した旨の報告書(様式7) - 建築主が工事監理者、及び施工者を兼ねる場合

(様式6)+検査済書(建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項)の写し、及び工事完成後の外観写真

- 工事監理者を置く場合

届出様式等(ダウンロード)

関連リンク

都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報(国土交通省ホームページへ)

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局 建築指導部 建築審査課 設備係

電話番号:092-711-4583

FAX番号:092-733-5584

E-mail:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

電話番号:092-711-4583

FAX番号:092-733-5584

E-mail:shinsa.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区