被災建築物応急危険度判定について

Q&A

1 応急危険度判定とは

- 応急危険度判定は、地震により被災した建物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁等の落下の危険性などを判定することにより、人命にかかわる2次被害を防止することを目的としています。

- これは、り災証明のための被害状況ではなく、あくまで使用可能か否かを応急的に判定するものです。

- り災証明のための調査は、別途行われます。

2 どのような判定結果に分かれるのか

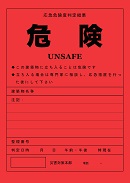

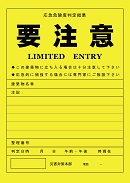

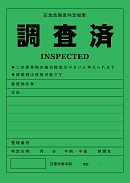

判定結果は、「危険(赤紙)」、「要注意(黄紙)」、「調査済(緑紙)」の3段階となります。

- 「危険(赤紙)」 :

この建築物に立ち入ることは危険です。立ち入る場合は専門家に相談し、応急措置を行った後にして下さい。 - 「要注意(黄紙)」:

この建築物に立ち入る場合は十分注意してください。応急的に補強する場合には専門家にご相談ください。 - 「調査済(緑紙)」:

この建築物の被災程度は小さいと考えられます。建築物は使用可能です。

- 3種類の判定ステッカーのいずれかを出入口等の見やすい場所に表示し、建物の利用者・居住者だけでなく、付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを識別できるようにします。

- 判定ステッカーには、対処方法に関する簡単な説明及び2次災害防止のための処遇についても明示し、判定結果に対する問い合わせ先も表示しています。

3 赤紙、黄紙が貼られているが、もう住めないのか

- 赤紙、黄紙は、余震等による2次災害防止の注意喚起を行うためのものです。

- 2次被害を防止するため、瓦が落下する危険性があるだけの場合でも、赤紙が貼られていることがあります。

- 柱や基礎等に重大な損傷を受けていなければ、修理して従来のように住み続けることは可能です。

4 緑紙が貼られているが、住んでも問題ないのか

- 緑紙の場合は、被害が軽微で基本的に居住可能と考えられますが、外観上確認できない部分に損傷がある場合(室内の柱や梁が折れているなど)は、建築士等の専門家にご相談ください。

5 対象となる建物は、どのような建物か

- 実施本部が被害状況を踏まえて、決定した範囲の建物です。

- 個別の建物の調査依頼を受け、行うものではありません。

6 自宅の倒壊度が著しいので、早めの判定調査の依頼は可能か

- 実施本部では迅速かつ的確に応急危険度判定を実施するため、計画を立て、順次判定調査を実施していきます。

- 個別の調査依頼を受けて行うものではないため、早めに調査されたい場合は、個人で建築士等の専門家にご相談ください。

- 被害が著しい建物には近づかないようにしてください。

7 「応急危険度判定」と「り災証明」のための被害認定調査とは同じものか

- 「応急危険度判定」は、その建物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行うもので、建物の資産価値的な面からの被害を調査する「り災証明」のための被害調査とは異なります。

- り災証明のための調査は、別途行われます。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区