目次

1. お肉の安全を守る「残留動物用医薬品検査」

安心して食べられるお肉を届けるため、食肉衛生検査所では牛や豚を1頭ごとに全て検査して、食用に適するかどうかをチェックしています。

「残留動物用医薬品検査」もお肉の安全を守る検査の一つ。

牛や豚の病気の予防や治療に使われた薬がお肉に残っていないか、抜き取り検査をしています。

動物用医薬品とは? 何のために使われている?

- 動物の病気の予防や治療に使われる薬です。

- 動物の健康を守り、安全な畜水産物の安定的な生産のために使用しています。

- 品質、安全性が確認された医薬品のみ使うことができます。

動物用医薬品はどのように規制されている?

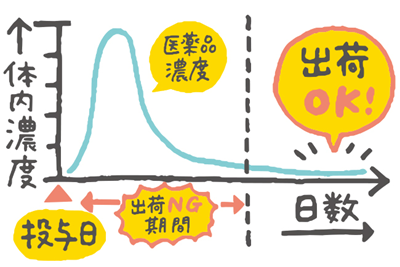

人に危害が及ぶ可能性のある量の動物用医薬品が、出荷した畜水産物の中に残留しないよう、法律で規制されています。

- 食品衛生法により動物用医薬品の基準値(残存量)が定められています。

- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)により、出荷する前の動物に使ってはいけない期間が定められています。

「残留動物用医薬品検査」とは? どのように検査している?

お肉に動物用医薬品が残留していないか調べるため、食肉衛生検査所では抜き取り検査をしています。

- 簡易検査をして陰性なら合格、陽性であれば精密検査をします。

- 精密検査で基準値以下なら合格、基準値を超えていれば廃棄します。

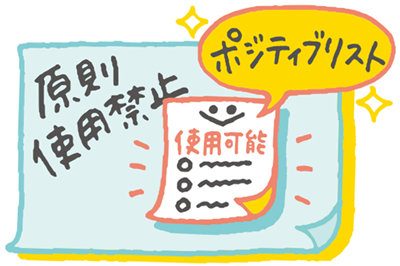

コラム:食の安全のレベルを高める「ポジティブリスト制度」

ポジティブリスト制度とは、使用を認める農薬や動物用医薬品などのリスト(ポジティブリスト)を作成し、それ以外の物質は原則として使用を禁止する規制の仕組みです。

以前は禁止する物質をリストアップする「ネガティブリスト制度」が採用されていましたが、新しい科学的情報への対応が遅れるなどのデメリットも。

ポジティブリスト制度により、安全性が確立されていない物質を完全に排除し、食の安全のレベルを高めることが可能になりました。

2. 潜伏期間の違いから知るいろいろな食中毒

腹痛、吐き気、下痢、発熱などさまざまな症状が出る食中毒は、直前に食べた物だけが原因とは限りません。

普段、当たり前にしていることが思わぬ食中毒を引き起こすこともあります。

食中毒を予防するためには、その種類や特徴、原因になりやすい食品や注意のポイントを知っておくことが大切です。

食中毒は何時間後に発症する? 原因は?

食中毒を引き起こす原因には細菌やウイルスなどがあります。原因となる食品を食べてから症状が出るまでの時間【潜伏期間】は食中毒の種類によってさまざまです。

- 【30分~6時間】黄色ブドウ球菌

ヒトの皮膚にいる細菌。主な原因食品はおにぎり、弁当、寿司、調理パン、サンドイッチ、麺類など。 - 【30分~6時間】セレウス菌(嘔吐型)

自然界に広く存在する細菌で、土がつきやすい穀類や豆類が感染源に。主な原因食品はチャーハンやスパゲティなど。 - 【6~18時間】ウェルシュ菌

動物の腸管、土壌などに広く生息する細菌。主な原因食品は、大量に調理し室温で放置してしまうことが多いカレーやシチューなど。 - 【12~48時間】サルモネラ

自然界に広く存在する細菌。主な原因食品は生卵、オムレツ、食肉など。 - 【1~7日】カンピロバクター

鶏や牛、ペットなどの腸管内にいる細菌。主な原因食品は鶏肉(特に加熱不十分なもの)、飲料水、生野菜など。 - 【3~8日】腸管出血性大腸菌(O157など)

家畜の腸管にいる病原大腸菌の一つ。主な原因食品は、加熱不十分な牛肉、牛レバーなどの食肉、井戸水など。 - 【2~9週間】E型肝炎ウイルス

主な原因食品は加熱不足のブタやイノシシ、シカなどの肉や内臓など。

日頃からできる食中毒予防のポイントは?

食中毒の予防の基本は「つけない! 増やさない! やっつける!」です。

- 「つけない」:石けんで丁寧に手を洗う。調理前に調理器具をよく洗う。

- 「増やさない」:調理後はすぐ食べる。食材・食品は低温で保存する。

- 「やっつける」:調理時に十分加熱する。

家庭でできる食中毒予防ポイント

1.食品を購入するとき

- 生鮮食品は新鮮な物を購入し、表示のある食品は消費期限などを確認しましょう。

2.食品を保存するとき

- 冷蔵庫や冷凍庫の詰めすぎに注意しましょう。

- 肉や魚などはビニール袋や容器に入れ、他の食品に肉汁などがかからないようにしましょう。

3.下準備・調理をする

- 手をしっかり洗いましょう。

- 包丁やまな板など、調理器具の使い分けをしましょう(生の肉や魚用と、生で食べる果物や野菜用など)。

4.食品が残ったとき

- 清潔な器具、皿を使って保存しましょう。

- 時間がたち過ぎたら思い切って捨てましょう。

- 温め直すときも十分に加熱しましょう。

コラム:加熱しても死なない食中毒菌がある?

多くの食中毒菌は加熱により死んでしまいますが、セレウス菌やウェルシュ菌など「熱に強い殻(芽胞)を作る」細菌もあります。食中毒の原因となる細菌は10~60℃の環境で急速に増殖し、食中毒を引き起こします。調理後はなるべく早く食べるか、大量に作ったものを保存するときは、小分けにして速やかに冷まし、冷凍、冷蔵保存しましょう。

3. 災害時の食中毒予防は平常時から

災害が発生し、電気・ガス・水道などのライフラインが寸断したら…?

そういったときに発生しやすくなるのが食中毒です。

「食品の洗浄や加熱が不十分」「衛生状態の確保が難しい」などの状況になることから、過去には避難所で発生したこともあります。

災害時の食中毒を防ぐための注意点を知り、平常時から備えておきましょう。

避難所でも家庭でも、作るとき、食べるときはここに注意!

災害時の食品取り扱いについて、以下の注意点を把握しておきましょう。

- 調理や食事の前は、必ず石けんなどで手洗いをしよう。

・水が使えない場合は、ウエットティッシュなどで汚れを拭きとり、アルコール消毒をする。 - 作るときはしっかり加熱しよう。

- 食品の消費期限、賞味期限を確認しよう。

・見た目や味に異常を感じたら食べない。 - 早めに食べ切ろう。

・食べ残しや長時間放置された食品は食べない。

・食品は、風通しの良い、日の当たらない涼しいところに保管する。

・冷凍品や冷蔵品は、保冷剤入りのクーラーボックスに保管する。 - 食器は洗浄しよう。

・使用した食器は使用後に洗剤でよく洗い、乾燥させる。

・水が使えない場合は、使い捨ての食器や、食器にラップなどを巻いてから使用する

食中毒予防に役立つ! 家庭で備蓄しておきたい衛生用品

災害時に迅速に使用できるよう、取り出しやすい場所に保管しましょう。

- カセットコンロ、ガスボンベ

- 消毒用アルコール

- ウエットティッシュ

- キッチンペーパー、ティッシュペーパー

- ラップ、アルミホイル

- 使い捨て手袋、ビニール袋

- このほか飲料水も忘れずに(1人1日3リットル、3日分を目安に)

コラム:普段の買い物の範囲で「ローリングストック」

普段の食品や日用品を少し多めに買い置きしておき、使った分を買い足すことで、常に一定量が備蓄されている状態を保つ方法が「ローリングストック」です。

災害時に使用する非常食だけでなく、日常で使用し、災害時にも使える食品や日用品をバランスよく備えることが大切です。

4. 夏野菜のユウガオ、強い苦みには要注意!

ウリ科植物のユウガオは、観賞用に栽培されるヒョウタンを品種改良し、食用として選別したもの。炒め物や煮物、みそ汁などにして食べられることが多い夏野菜です。

淡泊な味わいですが、ごくまれに苦みが大変強いことがあり、食べると食中毒になる場合があります。

2024年は全国で7件発生! ユウガオによる食中毒の症状は?

- 苦みの強いユウガオを食べると、食後数分から数時間で、唇のしびれ、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢を生じることがあります。

- これらの症状はユウガオの苦み成分「ククルビタシン類」によるものです。

- 2024年は9月までに全国で7件の食中毒が発生しています。

予防するためのポイントは?

- 調理前に味見をして、苦みの強いものは食べないようにしましょう。

- ユウガオは、スイカを栽培する際に接ぎ木苗の台木(だいぎ)として使用されることがあります。台木から実ったユウガオは、ククルビタシン類を多く含む可能性があるため、食べないようにしましょう。

- 観賞用のヒョウタンと誤食しないようにしましょう。

- 植物の種類が判別できない場合は、「採らない・食べない・売らない・人にあげない」が基本です。

コラム:キュウリやメロンの激しい苦みにも注意

キュウリやズッキーニ、メロンなどもユウガオと同じウリ科植物です。これらを食べて普段と違った激しい苦みを感じる場合には「ククルビタシン類」が多く含まれている可能性があります。食べないようにしましょう。

ゴーヤもウリ科植物ですが、その主な苦味成分は「モモルデシン」という別の物質で、体に害はありません。

5. 子猫の譲渡を支える「ミルクボランティア」

犬や猫を家族として迎える選択肢の一つとして「譲渡」を考えてみませんか。

福岡市では、収容した犬や猫の新しい飼い主を探す取り組み(譲渡)を進めています。

その取り組みを支える活動の一つに「ミルクボランティア」があります。

ミルクボランティアはどんな活動?

福岡市動物愛護管理センターに収容される動物の多くが、飼い主のいない子猫たちです。

生まれて間もない子猫を譲渡できる状態まで育てるには、人が親猫代わりに世話をする必要があり、そのお世話をするのが「ミルクボランティア」です。

【ボランティア活動の主な内容】

- ほ乳(2~3時間おき)

- 排せつの補助

- 成長の記録

- 人に慣れさせること

ボランティアが育てた子猫たちは、福岡市獣医師会加盟動物病院などで飼い主を随時募集しています。

福岡市動物愛護管理センターのインスタグラム(ID:fukuoka_city_aigocenter) でも紹介中!

センターの犬や猫を迎えたい! 誰でも譲渡が受けられる?

譲渡には、例えば以下のような条件があります。

詳しくは福岡市動物愛護管理センターのホームページ「ずっといっしょ.com」をご確認ください。

- 最期まで飼える

- 家族全員で根気よくしつけやお世話ができる

- えさ代、ワクチン代、もしものときの治療費などにお金をかけられる

- ペットを飼える家に住んでいる

- 不幸な子犬や子猫が生まれないように不妊・去勢手術ができる

- もしものことが起こったときに、代わりにペットの面倒を見てくれる人がいる

新しい飼い主を待っている犬や猫はセンターだけでなく、動物関係団体や一般の人のもとにもたくさんいます。譲渡を選択肢の一つとして検討してみてください。

本当に飼えるかよく考えて。「飼わない」判断も動物への愛情

- ペットを飼う場合、その動物についての知識や最期まで飼う覚悟が必要です。

- ペットが寿命を迎えるまで、責任をもって世話ができないから「飼わない」「今は飼えない」と判断することも、動物への愛情です。

- 自治体や動物関係団体などの取り組み支援やボランティア活動を通じて動物と関わることもできます。

コラム:外は危険がいっぱい! 猫は室内飼育が安心

福岡市は猫の室内飼育を推奨しています。猫を外に出すと、迷子や交通事故、感染症にかかるなどの危険があります。またふん尿や車に付けた引っかき傷が原因で近隣トラブルを起こすこともあります。飼い主は、猫にとって快適な環境を室内に整えましょう。

福岡市動物愛護管理センターのリンク先

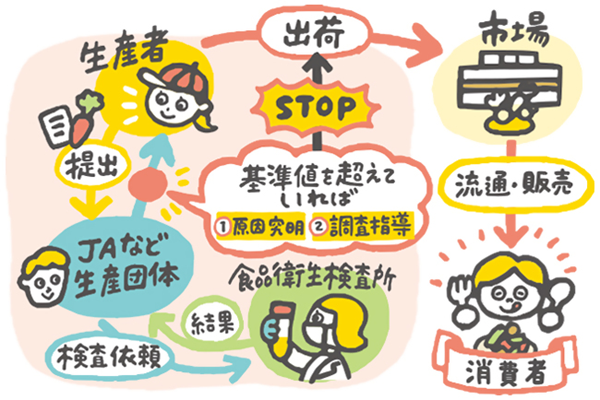

6. 収穫前の野菜や果物の残留農薬をチェック

安全で安心な野菜や果物を消費者に届けるために、福岡市では収穫を控えた農作物の残留農薬をチェックしています。

これを「出荷前検査」と言い、福岡市中央卸売市場青果市場「ベジフルスタジアム」内にある食品衛生検査所で実施しています。

収穫の1週間~10日前に実施する「出荷前検査」とは?

- 法律で定められた基準値を超える農薬が、農作物に残留していないかを調べる検査です。

- 福岡市内や近郊で栽培している野菜や果物を対象に、出荷予定の1週間から10日前に採取したものを検査しています。

「出荷前検査」はどのように取り組まれている?

- 生産者は、畑や果樹園などから採取した収穫前の農作物と、農薬の使用履歴を記録した日誌を提出します。

- 食品衛生検査所は、残留農薬検査を行い、農薬が適切に使用されているかを確認して結果を生産者に通知します。

- 万が一、法令違反につながる農薬が検出されたら市場への出荷をいったん停止し、原因調査や生産者への指導が行われます。

- 基準値を超えて農薬が検出された農作物は市場に出荷されません。

生産者、市場、消費者、それぞれのメリットは?

出荷前検査の実施は、生産者、市場、消費者それぞれにメリットがあり、安全で安心な農作物の生産と供給に役立っています。

生産者

- 農薬の適正使用に関する意識が向上します。

- 農薬使用と残留性の確認ができます。

- 基準値を超えて農薬が検出された農作物を出荷せずに済みます。

市場

- 残留農薬の基準を満たす農作物が市場へ入荷・流通します。

消費者

- 安全で安心な農作物を食べられます。

コラム:残留農薬の基準値とは?

野菜や果物に残留することが許される農薬の最大量が残留農薬の基準値です。農薬が残留していたとしても人の健康に影響を与えないように安全性を確認し、設定されています。農薬は、健康に与える影響や残留性等について審査されていて、国に登録されたものしか使用できない決まりがあり、農作物ごとに使える農薬と、その使用頻度や時期が決められています。

詳しくは暮らし上手のヒントvol.7「気になる!野菜や果物の農薬の話」へ

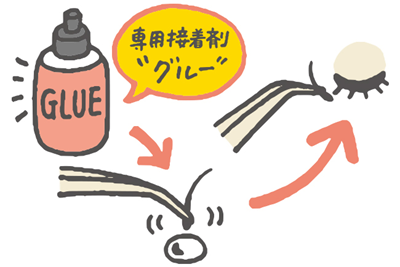

7. まつげエクステをする前に知っておきたい!

もはや美容の定番となった「まつげエクステンション」(まつげエクステ)。

身近なおしゃれ術ですが、健康被害のリスクもあります。

施術を受ける前に、サロン選びのポイントなどを理解しておきましょう。

まつげエクステによる健康被害とは?

- まつげエクステは、グルーと呼ばれる専用の接着剤を使います。グルーには瞬間接着剤と同じような成分が含まれているため、まぶたの腫れや目の充血といったアレルギー症状を引き起こすことがあります。

【健康被害症例】

- アレルギー症状(まぶたの腫れ、目の充血など)

- 結膜炎、角膜炎

施術には美容師免許、サロンは保健所への届け出が必要

- まつげエクステの施術をするには、美容師免許(国家資格)が必要です。

- まつげエクステのサロンを営業するには、保健所への届け出が必要です。保健所ではサロンの構造や設備などの衛生状態、美容師の従事状況などを確認し、美容所検査確認済通知書を交付しています。

- サロン内には、美容所検査確認済通知書や美容師の氏名・免許番号などの掲示が必要です。

施術を受ける前に確認したいポイントは?

目の周辺は皮膚が薄く、粘膜と接しているため非常にデリケートです。健康被害に遭わないために、施術前に以下のポイントを確認し、実施するかどうか慎重に考えましょう。

施術前に薬剤などについて十分な説明がありますか?

- 体調や体質などに関するカウンセリングが充実しているサロンを選びましょう。

- グルーに対するアレルギー反応の有無は、パッチテストで確認できます。

担当者の手洗いや使用器具の消毒・交換など衛生管理がしっかりしたサロンですか?

コラム:異常を感じたらすぐに眼科へ

まつげエクステとの相性は個人差があり、症状の有無は体調にも左右されます。重症化すると視力が低下するなどの可能性もあります。少しでもおかしいと感じたらすぐに眼科に相談しましょう。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区