暮らしに役立つ生活衛生情報誌「暮らし上手のヒントvol.12」

目次

1.安全な牛肉や豚肉を届ける食肉衛生検査所の役割と仕事

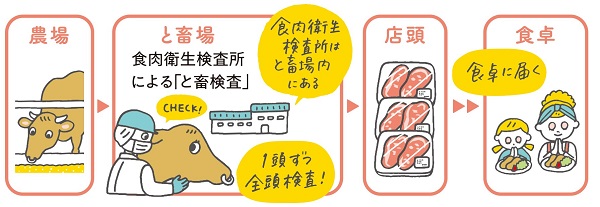

牛肉や豚肉などの食肉は「と畜検査」という公的な検査を受けています。その役割を担っているのが食肉衛生検査所です。誰がどのような検査をしているのでしょうか。

1.食肉衛生検査所は何をしている?

- お肉になる牛や豚は、と畜場で「と畜検査」という検査を受けることが法律で決められています。

- この検査では、お肉が食用に適するかどうかをチェックしており、牛や豚を1頭ごとに全て検査しています。

令和4年度の福岡市食肉衛生検査所での年間検査頭数は、牛が 約26,000頭、豚が 約117,000頭!

2.どんな検査をしている?

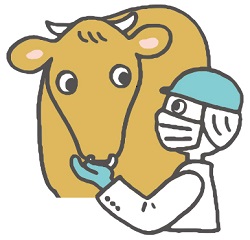

- と畜検査は、獣医師の資格をもった「と畜検査員」が、あらゆる疾病や異常等の可能性を想定して検査を行います。

- 牛や豚が生きている状態からと畜解体され食肉になるまでを通して細かくチェックし、食用に適さないものを排除しています。

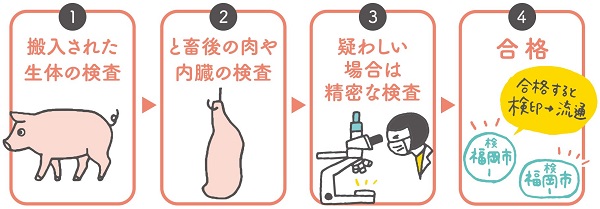

《こんなところをチェック》

- 病気や異常はないか

- 動物用医薬品が残留していないか

《検査の流れ》

このようにして、何段階もの検査に合格したものだけが、食肉衛生検査所の検印(合格印)を押され、食肉として出荷されます。

一言コラム:検査をしていてもお肉の生食やレア焼きは危険

と畜検査で合格した健康な牛や豚であっても、食中毒の原因となる病原体(細菌、ウイルス、寄生虫)と共存しており、お肉や内臓には病原体が含まれていることがあります。その場合、牛や豚では症状がなくても、人では害が大きく、食中毒を引き起こす可能性も。

食中毒予防のため、お肉は中心部まで十分に加熱して食べましょう。

2.食中毒を防ぎ、バザーの達人に!お祭り・バザー等での食品提供の注意点

バザーや学園祭などで飲食物を提供し、万が一にも食中毒が起こってしまうと、せっかくの楽しい催し物が台無しになってしまいます。次の注意点に気を付けて食中毒を防ぎ、バザーの達人を目指しましょう。

1.適切なメニューを選ぶ

- 前日調理はせず、「食べる直前に加熱するメニュー」にしましょう。

- サラダ、刺し身、おにぎりなど、食べる直前に加熱しないメニューは提供しないようにしましょう。

- 持ち帰りをさせず、会場で食べてもらうように声をかけましょう。

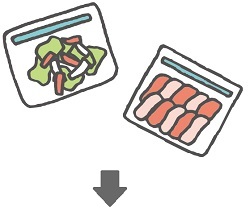

1.肉や野菜は屋内の衛生的な施設で事前にカット

2.食材別に冷蔵保管し、会場では加熱と盛り付けのみに!

2.調理前はしっかり手を洗う

- 石けんを使い、十分に汚れを落としたら、流水で十分にすすぎましょう。水気をペーパータオルでふきとった後に、アルコールなどで消毒を。

- 屋外のテントでも水を入れたタンクなどを準備して手洗いができるようにしましょう。

3.肉や卵料理は十分に加熱する

- 加熱する前の肉や卵には、食中毒の原因となる細菌が付着している場合があります。しっかり加熱しましょう。

- 提供する食品全体を加熱しないと食中毒となるリスクが上がります。野菜もしっかり加熱しましょう。

生野菜もそのまま使わない!

《ここにも注意!》

- 下痢気味・熱のある人は食品を取り扱わない。

- 指輪やイヤリングなどのアクセサリーは外し、エプロン・三角巾をする。

- 屋外で提供する場合は、テントをシートで囲むなど、ほこりや異物の混入を防ぐ工夫をする。

注意点をまとめた動画「バザーの達人」をYouTubeで公開中です!

一言コラム

3.あなたの加湿器は大丈夫?加湿器によるレジオネラ症を防ぐには?

風邪や肺炎に似た症状が出るレジオネラ症は、レジオネラ属菌による感染症で重篤な場合、死に至ることもあります。家庭内で感染するおそれもあり、その原因の一つに加湿器が挙げられます。

1.どうやって感染?

- レジオネラ属菌は土の中やたまり水など自然界のどこにでもおり、その菌数は多くありません。しかし、循環式浴槽や一部の加湿器等、水が停滞しやすい環境では爆発的に増えます。

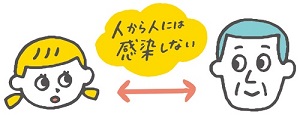

- 人への感染は、レジオネラ属菌が増殖している小さな水滴(エアロゾルやミスト)を吸い込むことで起こります。

- 乳幼児や高齢者、病人など、抵抗力の弱い人が感染しやすいですが、人から人にはうつりません。

2.加湿器のタンクに菌が増殖?!

レジオネラ属菌は60℃で5分間加熱すると殺菌されます。しかし、超音波式など加熱を伴わない加湿器の場合、タンク内の水にレジオネラ属菌が増殖すると、小さな水滴と一緒にレジオネラ属菌も室内に飛散してしまいます。

3.加湿器による感染を防ぐポイント

- ・定期的に吹出口やタンクを洗浄

ぬめりがなくなるまで洗浄しましょう。 - ・水道水を使う

水道水に含まれる塩素は細菌の増殖を抑える効果があります。 - ・タンクの水は毎日交換

つぎ足すと菌がそのまま残ります。 - ・乾燥させる

レジオネラ属菌は乾燥に弱いため定期的に乾燥させましょう。

一言コラム:加湿器の種類と取扱説明書をチェック!

超音波式以外のタイプの加湿器も、管理が不十分であるとカビや雑菌が増殖するおそれがあります。取扱説明書に従って、適切に管理しましょう。

《加湿器の種類》

- スチーム式:水を加熱して水蒸気にする

- ハイブリッド式:加熱した水を気化や超音波で水蒸気にする

- 気化式:水に風を当てて蒸発させる

- 超音波式:水を超音波で水蒸気にする(特に注意が必要です!)

4.流通している食品をチェック。食の安全・安心を科学的検査で支える

食の安全・安心を支えるために、福岡市保健環境研究所(以下、保環研)ではさまざまな科学的検査を行っています。「食品の収去検査」もその一つ。市内に流通している食品を売り場等から抜き取って検査しています。

1.食品の収去検査とは?

- 食品衛生法および食品表示法に基づく食品等検査です。

- 保健所が食品を抜き取り、保環研等が検査します。

- 検査の結果を関連事業者に通知し、必要に応じて回収、廃棄の命令や指導を行い食品衛生上の危害発生を防ぎます。

《こんなところをチェック》

- 基準値を超えた添加物や農薬が含まれていないか

- 日本で認められていない添加物が使われていないか

- 食中毒の原因となる細菌がいないか

- 食品表示が正しいか・・・など

2.食物アレルゲン(特定原材料)の検査も

- 収去検査では、食物アレルギーを持つ消費者の健康被害を防ぐため、特定原材料の検査もしています。

- 特定原材料とは「アレルギーを起こしやすい」「症状が重くなることが多く生命にかかわる」として表示が義務付けられたものです。

《特定原材料の検査の流れ》

- 特定原材料の使用表示がない食品を抜き取る

- スクリーニング検査(ELISA法):食品中の特定原材料由来のたんぱく質を検出

(陽性の場合は、3へ) - 製造所調査:製造記録や混入の可能性をチェック

- 表示の修正や回収等の指導

*確認検査をすることもあります。

《検査例》

- 米粉のクッキー(小麦の使用表示なし)

- 小麦が入っていないか検査

- 小麦が陽性の場合は製造所調査

一言コラム:特定原材料にくるみが追加されました

近年、木の実類の中でも「くるみ」による食物アレルギーの症例数が増加しています。そのため2023年3月9日、「くるみ」のアレルギー表示が義務化されました(2025年3月31日まで経過措置期間)。これにより対象品目は、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)の8品目になりました。

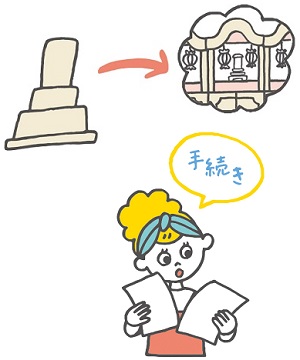

5.役所の手続きが必要!お墓の引っ越し「改葬」をするために

「改葬」とは、すでに墓地や納骨堂に埋蔵、収蔵されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことをいいます。

改葬には役所の手続きが必要です。

1.必要な手続きとは?

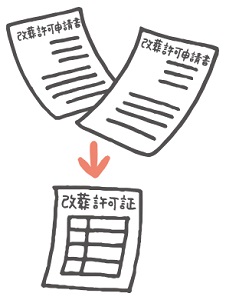

- 改葬には、市町村長が発行する「改葬許可証」が必要です。

- 現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の所在地が福岡市内であれば、所在する区の生活環境課窓口で手続きを行います。(福岡市外の墓地・納骨堂に納めている場合は、所在する各市町村にお尋ねください)

《注意!》

- 改葬先が決まっていない場合は、改葬許可証を発行できないことがあります。

- 現墓地・納骨堂から遺骨を取り出して、次の改葬先が見つかるまで自宅等で一時保管する際は、事前に改葬許可申請書に現墓地・納骨堂の管理者から埋(収)蔵証明を受けておきましょう。

- 詳しくは各区生活環境課にご相談ください。

2.手続きの進め方は?

- 区役所窓口(生活環境課)、または福岡市のホームページで改葬許可申請書を入手する。

- 改葬許可申請書に改葬場所などの必要事項を記載する(2部)。

- 現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に改葬することを伝え、管理者から改葬許可申請書に埋(収)蔵証明を記入してもらう(2部)。

- 現在遺骨を納めている墓地・納骨堂が所在する区役所窓口(生活環境課)に改葬許可申請書(2部)を持参し、改葬許可を申請して改葬許可証の発行を受ける。

- 受け取った改葬許可証を、現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に提示し、遺骨を受け取る。

- 改葬先の墓地・納骨堂の管理者に改葬許可証を渡し、納骨する。

6.自己流だと食中毒のおそれも。お肉の低温調理、その調理方法で大丈夫?

お肉の低温調理は、軟らかくてジューシーに仕上がると、近年人気の調理法です。しかし自己流の調理で加熱が不十分だと、食中毒になるおそれも。正しい加熱方法を知って食中毒を予防しましょう。

1.何となくの低温調理、していない?

- お肉には腸管出血性大腸菌(O-157等)やカンピロバクター、サルモネラなどさまざまな食中毒菌がついているおそれがあります。

- いい感じに、適当に、だいたい…は危険です!

《危険な調理例》

【ダメ!】 ハンバーグの表面をフライパンで焼いてホイルに包み、余熱でいい感じに火を通す

【ダメ!】 沸騰したお湯に鶏肉を入れて火を止め、冷めるまで適当に放置

インターネットのレシピの中には十分殺菌できないものもあります。

30分、50分など時間が表示されていてもダメ!

2.低温調理の注意ポイント

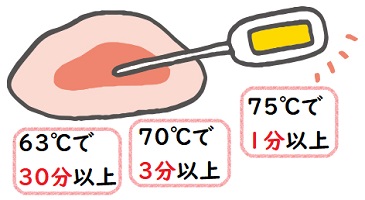

- 低温で食中毒菌を殺菌するのに必要な温度と時間は、63℃で30分以上、70℃で3分以上、75℃で1分以上です。

お湯の温度ではなくお肉の中心温度! - 63℃未満での調理はしない。

- お肉の中心温度がお湯の温度と同じになるには時間がかかります。

常温の鶏肉300gを63℃のお湯で低温調理すると、肉の中心温度がお湯と同じ温度になるのに約70分!

十分に殺菌するにはさらに30分の加熱が必要

一言コラム:お肉の見た目では判断できません!

加熱できたかどうか、見た目で判断すればいいのでは、と思う人がいるかもしれませんが、それは危険です。

令和2年度内閣府食品安全委員会の調査で「肉は加熱不足の場合も色が変化する。肉の色だけでは安全な加熱ができたかどうか判断できない」ということが分かりました。

7.愛犬のための手続きがオンラインで!犬の登録や注射済票交付の申請が便利に

犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付申請は、自治体での手続きが必要です。福岡市では、令和5年3月1日から、これらの手続きがオンラインでできるようになりました。

1.福岡市への犬の登録がワンストップで

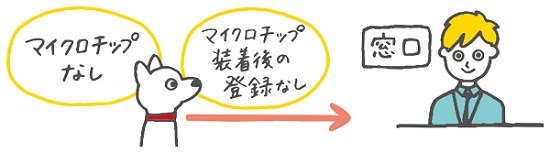

飼い犬に

- マイクロチップを装着し

- 令和5年3月1日以降に環境省(指定登録機関)に

- マイクロチップ情報を登録(または変更登録)した場合は

窓口で狂犬病予防法の犬の登録手続きをする必要はありません。

*マイクロチップを装着していない犬など上記以外の犬の場合は、従来どおり窓口での手続きが必要です。

2.「窓口で手続き不要」以外のメリットも

- 窓口での登録手数料(3,000円)が不要です。

*環境省への登録費用は必要です - 福岡市への転入や市内転居などの変更手続きがオンラインでできます。

- マイクロチップが鑑札とみなされます。

鑑札を着けなくてよい。鑑札紛失のリスクがゼロ。

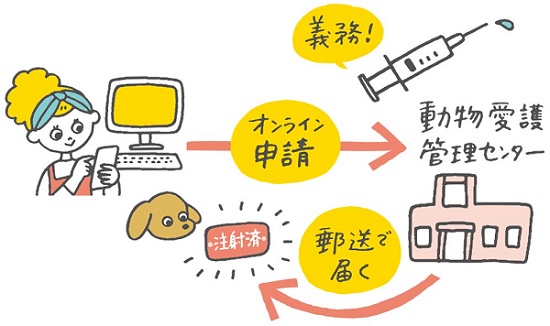

3.狂犬病予防注射済票もオンラインで

- 年1回の狂犬病予防注射は飼い主の義務です。

- 接種後は注射済票の交付手続きが必要です。

令和5年3月1日からオンライン申請できるようになりました。

交付された注射済票は犬の首輪などに装着してください

一言コラム:マイクロチップの情報更新を忘れずに!

マイクロチップはペットの身元証明書です。チップに記録された固有番号を専用リーダーで読み取ることで飼い主の登録情報と照合でき、迷子や、災害などではぐれたときに役立ちます。

住所や電話番号が変わった時は、登録情報の変更を忘れずに。

8.正しく知ろう!輸入フルーツの防かび剤

スーパーでオレンジやレモンを買うときに「防かび剤」の表示を見かけたことはありませんか?「安全なの?」と疑問を感じたかもしれません。そこで今回は、みなさんが安心して買い物ができるよう、輸入フルーツの防かび剤について紹介します!

1.防かび剤とは?

- かびや腐敗を防ぐために使用される食品添加物です。

- 防ばい剤ともいわれます。

- 輸送に時間がかかる輸入フルーツ(オレンジ、グレープフルーツ、レモンなど)に使われています。

- 防かび剤が使用されている場合は、陳列棚や値札などにその物質名を表示する必要があります。

よく使用されるのは、イマザリル、チアベンダゾール(TBZ)、ピリメタニル、フルジオキソニルなど

2.どのように規制されている?

- 食品衛生法により防かび剤の基準値(残存量)が定められています。

*基準値は、その食品を毎日一生食べ続けても健康への影響が出ない量よりも、さらに安全に余裕を持たせて設定されています。 - 基準に適合しない食品は販売することができません。

3.どのように検査されている?

- 輸入フルーツに限らず、基準値を超えた食品が私たちの口に入ることがないよう、各流通段階(検疫所、青果市場、スーパーなど)で抜き取り検査が行われています。

- 青果市場(ベジフルスタジアム)内の福岡市食品衛生検査所でも抜き取り検査をしており、過去10年間、防かび剤の基準値を超えたことはありません。

輸入フルーツ抜き取り中の様子

一言コラム:それでも防かび剤が気になる人は??

防かび剤の基準値は皮ごと食べた場合を想定して設定されているため、皮を食べても問題ありません。それでも防かび剤が気になる人は、防かび剤の多くは皮に残留することが分かっているため、よく洗ったり、皮をむいたりすることで、摂取量を減らすことができます。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区