暮らしに役立つ生活衛生情報誌「暮らし上手のヒントvol.10」

目次

- 気を付けて!危険な「特定外来生物」の対処方法

- アレルギーの原因にも!ダニ対策のためのお掃除方法

- ずっといっしょにいるために。マイクロチップはペットの身元証明書

- 食中毒を防ぐ!作り置きをするときに気をつけてほしい注意点

- 食中毒を防ぐため、バーベキューやキャンプで調理をするときの注意点

- 食べられません!誤食によるクワズイモの食中毒

- 長浜・鮮魚市場内“魚のおいしい福岡”を守る「食品衛生検査所」の役割

- お肉の安全を守るために「食肉衛生検査所」で働く獣医師の仕事や役割

1.気を付けて!危険な「特定外来生物」の対処方法

「特定外来生物」は、海外から持ち込まれた生物で、もともとは日本に生息していませんでした。近年、生物によっては市内どこにでもいます。毒を持っているものもあり、特に注意が必要です。

セアカゴケグモ(原産地:オーストラリア)

特定外来生物の中で、年々その生息域を広げており、今や市内どこにでもいるような状況です。

背中とお腹に目立つ赤色模様があるのが特徴で、毒をもっていますが、性格はおとなしく、自ら攻撃してくることはありません。

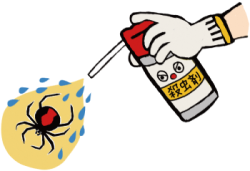

Q. 駆除の仕方は?

A.素手で触らないように軍手などを着用し、市販の家庭用スプレー式殺虫剤(ピレスロイド系) を吹きかけ駆除します。殺虫剤が無い場合は、靴で踏みつぶしても構いません。

Q. 咬まれたときは?

A.咬まれた場所をすぐに水や温水で洗い流し、できる限り早く医療機関で医師の診察を受けましょう。

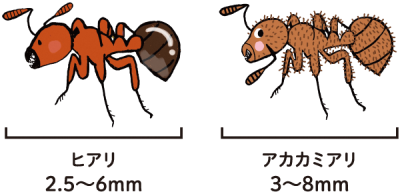

ヒアリ(原産地:南米中部)

アカカミアリ(原産地:アメリカ合衆国南部から中米)

コンテナ等輸送物資の中に紛れて、日本国内に入ってきました。比較的強い毒を持つアリですが、現時点で住宅地で見つかる可能性は低いと思われます。もし、ヒアリ・アカカミアリらしき生物を発見した場合は、環境省「ヒアリ相談ダイヤル」0570-046-110に連絡しましょう。

Q.見つけたときは?

A.刺されないように手袋を着用し、市販の家庭用スプレー式殺虫剤を吹きかけ駆除します。アリが多数いる場合は、無理に自分で駆除しようとせず、ヒアリ相談ダイヤルに連絡してください。

Q. 刺されたときは?

A.刺された場所を20~30分程度冷たいタオルや保冷剤などで冷やし、できる限り早く医療機関で医師の診察を受けましょう。

コラム

タヌキに似ているアライグマも「特定外来生物」です。

カワイイ見た目ですが、性格は意外と狂暴です。アライグマ回虫をはじめ人にとっては病気となるものを持っている可能性があるので、見かけてもむやみに近づいたり、触ったりしないでください。

2.アレルギーの原因にも!ダニ対策のためのお掃除方法

ダニは肉眼では見えにくいため、対策をしてもその効果が分かりにくいですが、日頃からダニが好む環境をつくらないことが、確実な対策となります。

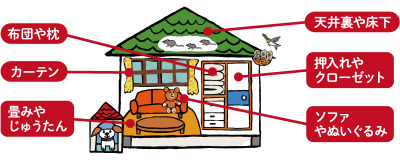

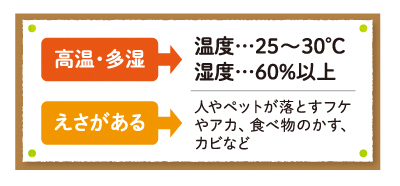

Q.ダニが好む場所や環境は?

A.

ヒョウヒダニ

体長0.2~0.4mm

肉眼では見えないくらいの大きさです。

人やペットのフケやアカ、食べこぼしを食べ、ダニアレルギーの原因にもなります。

*人を刺すことはありません。

Q.効果的な掃除方法は?

A.

- 換気

・天気の良い日は窓を開けて換気する。

・エアコンや除湿機を活用し、除湿に努める。

(冬でも過剰に加湿器を使用しない。ダニは湿度60%以上を好みます。)

- 洗濯・乾燥

・シーツや布団カバー、枕カバーなどは、週に1回洗濯する。

・丸洗いできない布団やぬいぐるみは、湿気を取り除くため、週に1回天日干しをする。

・乾燥機を使用するのも効果的。

・天日干しをした後は、表面についているダニの死骸やフンなどを掃除機で吸い取る。

・押し入れに入れっぱなしだった布団は、使用前に天日干しをし、掃除機をかける。

- 掃除機がけ

・ ダニが好む場所(上記参照)を中心に、こまめに掃除機をかける。1平方メートルあたり20秒以上を目安に。

コラム

他にも食品に発生するダニや動物に寄生するダニがいます!

コナダニ

食品に発生するダニ。アレルギーの原因となることがある。

*人を刺すことはない。

<対策>

食品は密閉容器に入れ、温度・湿度の低い場所(冷蔵庫)に保管をする。食品は早めに使い切る。

イエダニ・トリサシダニ

動物に寄生するダニ。刺されると、かゆみや発疹が生じる。

<対策>

イエダニ:ネズミの駆除、ネズミの巣の除去。

トリサシダニ:鳥のヒナが巣立った後の巣の除去。鳥の巣を作らせない

3.ずっといっしょにいるために。マイクロチップはペットの身元証明書

令和4年6月から犬や猫の販売業者に対して、マイクロチップ装着とデータ登録が法律で義務づけられます。一般の飼い主に対しては努力義務が課せられます。

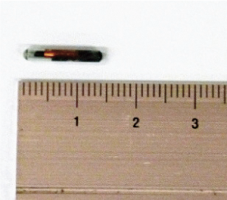

Q.マイクロチップはどんなもの?

A.

直径2mm・長さ約8~12mmの円筒形のガラスのカプセルに包まれた電子標識器具です。チップには15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。

*GPS機能はついていません。

電池の交換などは必要なく、一度動物に埋め込めば一生交換をする必要はありません。

また、マイクロチップを装着することによる健康被害の報告はほとんどありません。

Q.マイクロチップはどのように装着するの?

・マイクロチップの装着は必ず獣医師が行います。

・専用のインジェクター(注射器)を使って肩のあたりに埋め込みます。

・犬は生後2週齢、猫は生後4週齢ごろから装着できます。

・費用は動物病院などによって異なりますが、数千円程度です。

Q.マイクロチップはなぜ必要?

- 迷子 … 保護されたときに身元の確認ができます

- 災害 … はぐれても飼い主の元に戻る可能性が高くなります

- 盗難 … 他人に番号の改ざんや消去はできません

飼い主とはぐれた場合、住所も名前も言えないペットの確実な「身元証明」になります。

愛犬・愛猫と「ずっといっしょ」にいるために、マイクロチップを装着しましょう!

また、首輪や迷子札、犬には鑑札・注射済票の装着も行いましょう。

コラム

飼い主のデータ登録・更新を忘れずに!

マイクロチップを装着しただけでは飼い主の情報はわかりません。装着したら必ずマイクロチップ番号や飼い主の情報の登録を行いましょう。また、登録内容に変更があった際は、変更手続きを忘れずに行いましょう。

登録の受付、管理、情報の照会は公益社団法人日本獣医師会のAIPO(動物ID普及推進会議)事務局が行っています。

4.食中毒を防ぐ!作り置きをするときに気をつけてほしい注意点

コロナ禍の巣ごもり生活で自炊が増加し、作り置きをする機会も増えました。作り置きをするときは次の注意点に気をつけ、食中毒リスクを減らしましょう。

作り置きをするときの注意点

- 下準備

・手をしっかり洗いましょう。

・包丁、まな板、保存容器などは洗剤と流水でよく洗いましょう。

*洗った後に熱湯をかけたり、乾燥後に消毒用アルコールで拭きあげると、食中毒菌の殺菌になり効果的です。

- 調理

・生の肉や魚を切った後、洗わずに同じ包丁やまな板でサラダ野菜等の未加熱用の食材を切らないようにしましょう。

・加熱する食品は十分に加熱しましょう。加熱の目安は中心部の温度が75℃で1分以上です。

- 保存

・加熱した食品は清潔な容器に移し、氷水を張ったボウルなどに容器ごと入れて、できるだけ短時間で冷ましましょう。

*室温で冷ますと細菌が繁殖しやすくなります。

・冷めたらすぐに蓋をし、冷蔵庫で保存しましょう。

・大量に作った場合は小分けして保存しましょう。

- 食事

・温めなおす時も十分に加熱しましょう。

電子レンジを使う場合も、途中でかき混ぜると全体に熱が伝わりやすくなります。

・冷蔵庫で保存していても細菌が増殖することがあるので、早めに食べるようにしましょう。

・色やにおいが少しでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。

食中毒予防の三原則は

食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」

加熱の工程がない料理は、特に早めに食べましょう!

コラム

作り置きをするとき、濃いめの味付けのほうが保存性が高い傾向にあるんだよ。

食品中の水分が多いと細菌は増殖しやすいです。しかし、塩分や糖分が高いと細菌の増殖を抑えることができます。作り置きをするときは味付けも工夫しよう。

5.食中毒を防ぐため、バーベキューやキャンプで調理をするときの注意点

生のお肉には、O157などの腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ属菌などの食中毒菌が付着しています。十分に火を通すことが大切です。

バーベキューやキャンプにおける5つのポイント

- お肉は低温で保存しましょう

食中毒菌を増やさないように、保冷剤を十分に入れたクーラーボックス等で保存しましょう。

- しっかり手を洗いましょう

調理する前、お肉をさわった後、トイレに行った後、食事の前は、しっかり手を洗いましょう。

- 器具はお肉用と野菜用で分けましょう

包丁やまな板等の器具は、交差汚染を避けるため、お肉用と野菜用で別々に分けて使いましょう。分けるのが難しい場合は、野菜を先に切りましょう。

- お肉はしっかり焼きましょう

食中毒菌は中心部までしっかり焼けば死滅します。目安は中心部の色が変わるまで(75℃で1分以上)加熱することです。

・冷凍肉はそのまま焼かずに、クーラーボックス等で解凍して焼きましょう。

・焼けにくいものはアルミホイルで包むか鉄板で焼くのがおすすめです。

- トングや箸は使い分けましょう

生のお肉を扱ったトングや箸にも食中毒菌がついています。トングの使い回しは避け、焼けたお肉や野菜は専用の清潔な箸等で取り扱いましょう。

コラム

カンピロバクター食中毒に注意しよう。

鶏肉に多くいるカンピロバクターは、少ない菌量で発症します。表面だけでなく中心部が白くなるまでしっかりと火を通しましょう。

鶏たたき等の鶏肉を生や半生で食べることは避けましょう。

6.食べられません!誤食によるクワズイモの食中毒

クワズイモは、葉や葉柄(注)の様子がさといもに非常によく似ており、間違って食べて食中毒になることがあります。食中毒によって起こるその症状と予防方法を紹介します。

(注)葉柄とは…葉と茎をつなぐ部分

Q.クワズイモによる食中毒の症状は?

A.

口腔内のしびれ(イガイガ痛み)の症状や、ひどい場合は、口の中や喉の腫れ、おう吐、下痢、さらには呼吸困難が生じることがあります。

クワズイモには、針状結晶のシュウ酸カルシウムが多く含まれており、この針状結晶が口の中の粘膜組織に物理的損傷を与えてしまうのです。

Q.予防方法は?

A.

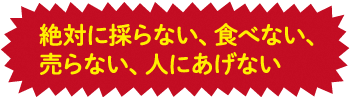

食用と確実に判断できない植物は、絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしましょう。

厚生労働省の食中毒統計(平成23年~令和2年)によると、クワズイモによる食中毒の発生件数は計17件(患者数40名)であり、その多くが九州での発生という地域的な特徴があります。

クワズイモはサトイモ科植物で、観賞用として販売されており、食用ではありません。

汁に触れることで皮膚炎を起こすことがあるため、扱うときには、ゴム手袋等を使用し、汁が直接肌に触れないようにしましょう。

コラム

気をつけて。食用のサトイモ科植物でも「えぐみ」が出ることがあるんだよ。

シュウ酸カルシウムやホモゲンチジン酸(チロシン由来のえぐみ成分)が蓄積し、「えぐみ」が出ると言われています。「えぐみ」の成分は、茹でこぼすことで、減らすことができます。

また、さといもの個体差や、調理方法、食べる人の体調等により、影響には違いがあります。

7.長浜・鮮魚市場内“魚のおいしい福岡”を守る「食品衛生検査所」の役割

福岡市中央区長浜鮮魚市場内にある「食品衛生検査所」。

安全な魚介類をみなさんに届けるため、どんな役割を担っているか、ご紹介します。

Q.食品衛生検査所って何をやっているの?

A.

鮮魚市場内の巡回監視や鮮魚介類の検査を通して、“食の安全を守る役割”を担っています。

1.巡回監視

食品衛生監視員がせり前(午前0時)とせり開始後(午前8時)に市場内を巡回し、食品等の監視を行っています。

ここを見ています!

- 有毒な魚が混ざっていないか

- 衛生的な取り扱いがなされているか

- 正しい食品表示がつけられているか

2.検査

- 食品の収去検査

売場から食品を抜き取って検査をしています。

検査の結果、基準に違反していた場合には、関連する事業者等へ速やかに情報提供を行い、回収等により食品衛生上の危害発生を防ぎます。食品の収去検査の例 食品例 主な検査内容 マグロ刺身 細菌 フグ切り身 ふぐ毒 ヒラメ 寄生虫・動物用医薬品 魚のミンチ ヒスタミン

- 施設の衛生検査

まな板や包丁などの細菌検査 - 事業者からの相談品の検査

異物、寄生虫などの検査

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が始まっています!

食品衛生検査所は、事業者がHACCPに沿った衛生管理(注)を行うために様々な協力をしています。

より安全な魚介類をみなさんの食卓に届けられるよう市場全体で取り組んでいます。

(注)衛生管理を最適化・見える化するもの

コラム

魚による食中毒にならないために、しっかり予防を。

- 細菌を増やさない

購入した魚は氷や保冷剤で保冷して持ち帰りましょう - 寄生虫対策

持ち帰った生食用魚はすぐに調理して内臓を取り出しましょう

8.お肉の安全を守るために「食肉衛生検査所」で働く獣医師の仕事や役割

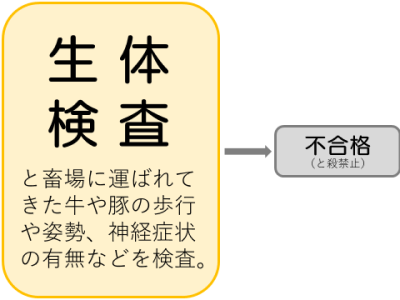

お肉になる全ての牛や豚は、食肉衛生検査所の獣医師によって一頭ずつと畜検査されています。

お肉の安全を守るために働く、獣医師の仕事や役割をご紹介します。

*と畜とは…牛や豚などの家畜を、食肉用や皮革などにするためにと殺・解体することです。

食肉衛生検査所の獣医師の主な役割

- 病気により異常があるお肉などが流通しないように検査をしています。

- 動物用の薬成分が基準を超えて残っていないかを検査しています。

- と畜場や加工場の衛生状態を監視、指導しています。

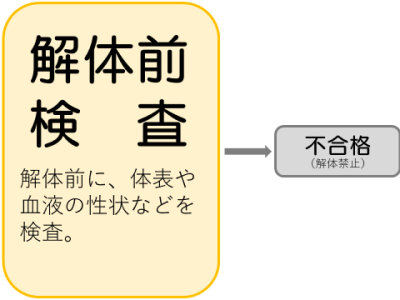

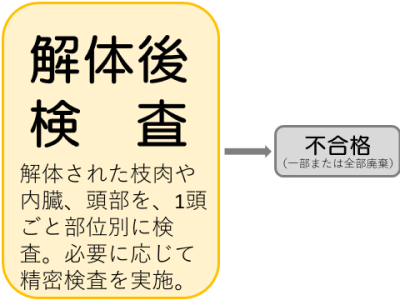

と畜(食肉)検査の流れ

獣医師による3つの厳しい検査に合格した肉だけが、検印を押されて流通します。

「精密検査」とは・・・?

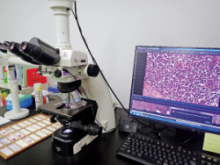

解体後検査の際、疑わしい病気に応じて追加で行われる検査のことです。

- 病理検査

顕微鏡を使って、組織を細胞レベルで詳しく調べます。 - 理化学検査

分析機器を使って、動物用の薬が残っていないか調べます。 - 微生物検査

培養試験などで、病原菌が検出されないか調べます。

健康な家畜を育てるための一助となるよう、生産者へ病気について情報提供をすることも、大切な役割の一つです。

コラム

「SPF豚」は無菌ではありません!

SPF … Specific Pathogen Freeの略

「SPF豚」とは、豚がかかり易いいくつかの病原体を持たないようレベルの高い衛生環境で飼育されている豚のことで、「無菌」ではありません。普通の豚肉と同じように、生やレアでは食べられません。しっかり加熱しましょう。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区