関係法令|福岡市消防局

火災による犠牲者を減らすため,戸建て住宅や小規模マンションなどの一般住宅に火災警報器の設置が義務化されました。

ここでは,この制度の関係法令をお知らせします。

下記の知りたい項目をクリックしてください。

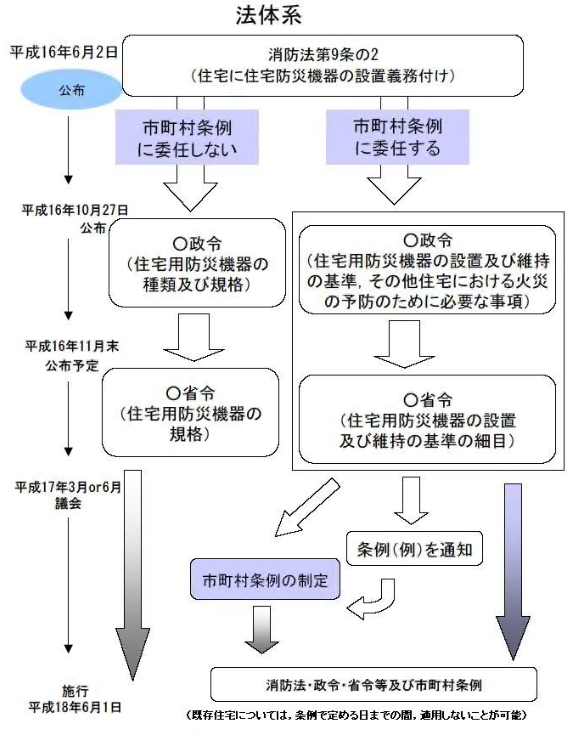

法体系

法改正の経緯

法律(消防法)

政令(消防法施行令)

省令

条例(福岡市火災予防条例)

法体系

法改正の経緯

住宅火災の現状(放火自殺者を除く) (平成14年全国データ)

| 死者数 (平成14年中(放火に係るものを除く)) |

火災件数 (平成14年中(放火に係るものを除く)) |

| 住宅火災 992人 (約9割) | 住宅火災 17,274件 (約6割) |

| 建物火災 1,129人 | 建物火災 30,282件 |

住宅火災による死者数の過半が65歳以上 (過去10年間 概ねこの傾向で推移)

最近、住宅火災 による死者数は増加傾向

| 平成13年 | 923人 | 前年比 -1.4% |

| 平成14年 | 992人 | 前年比 7.5% |

| 平成15年 | 注 1,041人 | 前年比 4.9% |

注 昭和61年以来17年ぶりに1,000人を超える。

今後の高 齢化の進展とともに,さらに住宅火災による死者数が増加するおそれがある。

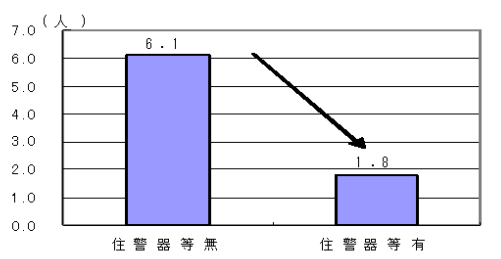

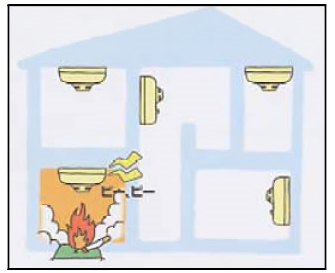

住宅火災警報器等の効果

死者数 (平成14年中(放火に係るものを除く)) 約9割

住宅用火災警報器等(日本の普 及率は1割程度)について,その設置の有無で見た住宅火災100件当たりの死者数は,設置なし: 6.1人 → 設置あり: 1.8人となっている。(平成14年データ)

(住宅100件当たりの死者数)

住宅用火災警報器等を設置 しない場合の死者数は 約3.4倍

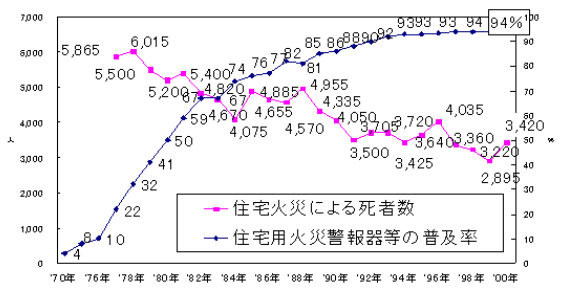

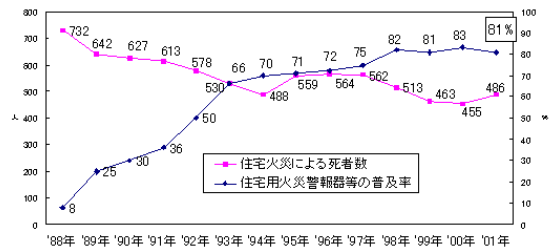

米国及び英国の状況

米国では,1970年代後半から国家的方針の下,州法等で,住宅用火災警報器等の義務付けが行われ,死者発生の低減が図られている。

英国においても,建造物規則により義務付けが行われ,同様の成果を上げている。

これらのことから,住宅防火に係る法制度化の導入を図り,死者の増加を抑制することとなった。

法律(消防法)

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律 (平成16年6月2日公布)

法律第六十五号

第九条の二 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては,住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は,次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて,住宅用防災機器を設置し,及び維持しなければならない。

附 則

第一条 (略)

二 第一条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし,同法第九条の二を同法第九条の三とし,同法第九条の次に一条を加える改正規定,同法第四十四条及び第四十六条の改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際,現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅(以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器(以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは,当該住宅用防災機器については,市町村(特別区の存する区域においては,都)の条例で定める日までの間,同条第一項の規定は,適用しない。

今回の改正で適用を受ける対象物

| 戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分) | 共同住宅 |

|

|

| 新築,既存に関わらず,適用 | 消防法令により自動火災報知設備の設置義務が ない延べ面積五百平方メートル未満のもの。 |

設置及び維持の義務を負う関係者

1 受益者としての居住者

2 住宅の所有者

3 住宅の管理者

〔適用時期〕

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 (消防法施行令へ)

新築住宅

平成18年6月1日から義務

全ての新築住宅は、平成18年6月1日から義務

既存(既に建築されている住宅)

平成18年6月1日から義務

条例で定める日まで適用時期を遅らせることができる。

【例】条例で適用時期が3年ごと制定されれば、平成21年6月1日となる。

政令(消防法施行令)

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の 施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の公布について (平成16年10月27日公布)

政令(第三百二十四号、第三百二十五号)抜粋

消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第 六十五号)附則第一条第二項の規定に基づき,この政令を制定する。 一 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第一条第二項に揚げる 規定の施行期日は,平成十八年六月一日とする。

第五条の六 法第九条の二第一項の住宅用防災機器として政令で定める機械器具又は設備は,次に掲げるもののいずれかであって,その形状,構造,材質及び性能が総務省令で定める技術上の規格に適合するものとする。一 住宅用防災警報器(住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)における火災の発生を未然に又は早期に感知し,及び報知する警報器をいう。次条において同じ。) 二 住宅用防災報知設備(住宅における火災の発生を未然に又は早期に感知し,及び報知する火災報知設備(その部分であって,法第二十一条の二第一項の検定対象機械器具等で第三十七条第七号から第七号の三までに掲げるものに該当するものについては,これらの検定対象機械器具等について定められた法第二十一条の二第二項の技術上の規格に適合するものに限る。)をいう。次条において同じ。)

第五条の七 住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準は,次のとおりとする。

一 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は,次に掲げる住宅の部分(ロ又はハに掲げる住宅の部分にあつては,総務省令で定める他の住宅との共用部分を除く。) に設置すること。

イ 就寝の用に供する居室( 建築基準法( 昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。ハにおいて同じ。)

ロ イに掲げる住宅の部分が存する階( 避難階を除く。) から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。)

ハ イ又はロに掲げるもののほか,居室が存する階において火災の発生を未然に又は早期に,かつ,有効に感知することが住宅における火災予防上特に必要であると認められる住宅の部分として総務省令で定める部分

二 住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器は,天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては,屋根又は壁の屋内に面する部分)に,火災の発生を未然に又は早期に,かつ,有効に感知することができるように設置すること。

三 前二号の規定にかかわらず,第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を,それぞれ第十二条又は第二十一条に定める技術上の基準に従い設置したときその他の当該設備と同等以上の性能を有する設備を設置した場合において総務省令で定めるときは,当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができること。

2 前項に規定するもののほか,住宅用防災機器の設置方法の細目及び点検の方法その他の住宅用防災機器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準については,総務省令で定める。

第五条の八 法第九条の二第二項の規定に基づく条例には,住宅用防災機器について,消防長又は消防署長が,住宅の位置,構造又は設備の状況から判断して,住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおける当該条例の規定の適用の除外に関する規定を定めるものとする。第五条の九 第五条の三及び第五条の五の規定は,法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準について準用する。この場合において,第五条の三中「前二条又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と,「条例制定基準」とあるのは「法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と,「火災」とあるのは「住宅における火災」と,第五条の五中「第五条若しくは第五条の二又はこれら」とあるのは「第五条の七第一項又は同条第二項」と,「定める条例制定基準」とあるのは「定める法第九条の二第二項の規定に基づく条例の制定に関する基準」と,「火災」とあるのは「住宅における火災」と,「当該条例制定基準」とあるのは「当該基準」と読み替えるものとする。

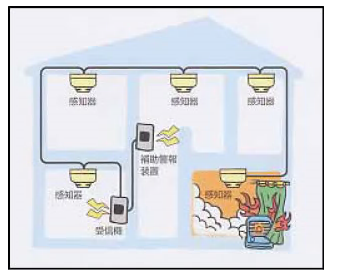

住宅用防災機器の指定(第5条の6)

| 住宅用防災警報器 | 住宅用防災報知設備 |

| 火災により発生する煙を感知し,家の中に居る者に対し,音又は音声などの警報音を発する機器であり,一般的に,感知部及び警報部が一つの機器である。 | 火災による煙を自動的に感知し,火災信号を直接又は中継器を介して受信機に送信し,火災の発生場所の表示及び警報を発す る機器で,一般的に,感知器,中継器及び受信機で構成される機器である。 |

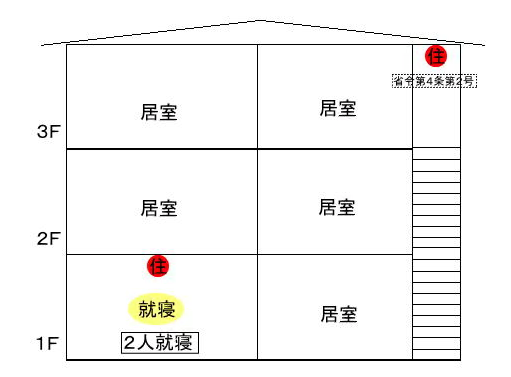

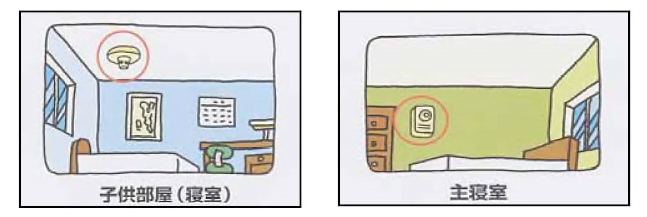

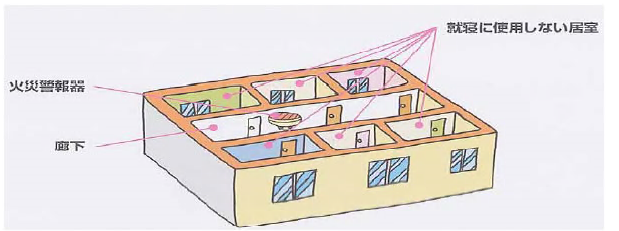

住宅用防災警報器設置例

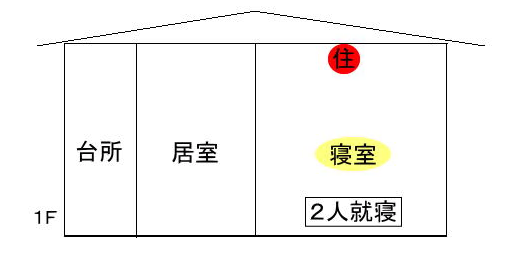

| ケース1(第5条の7第1項第1号イ) |

| 平屋建住宅で就寝する階が1部屋 |

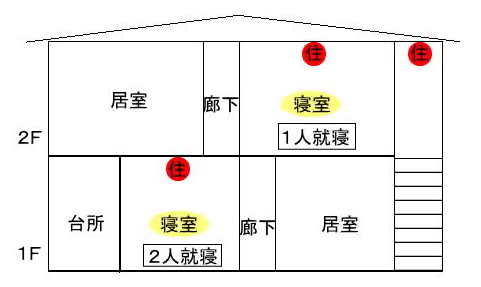

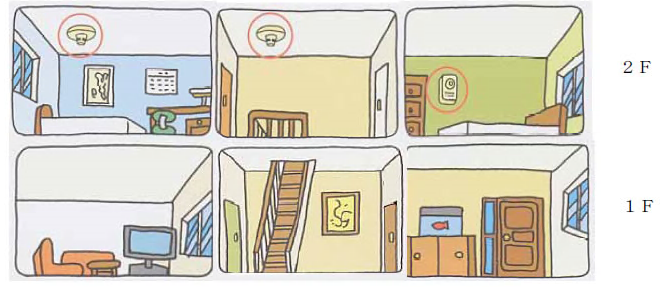

| ケース2(第5条の7第1項第1号イ、ロ) |

| 2階建住宅で就寝する階が,1階及び2階に1部屋 |

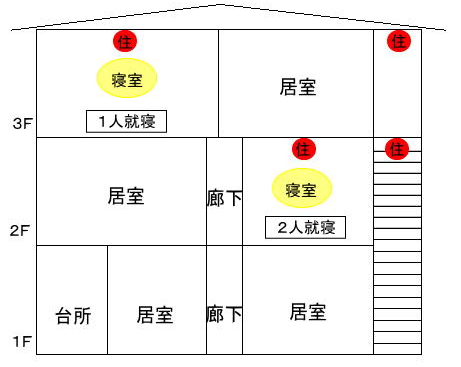

| ケース3(第5条の7第1項第1号イ、ロ) |

| 3階建住宅で就寝する階が2階及び3階に1部屋 |

設置免除(第5条の7第1項第3号)及び適用除外(第5条の8)

| 設置免除 | 適用除外 |

| 住宅の設置義務がある部屋に,スプリンクラー設備,自動火災報知設備,その他の当該設備と同等以上の性能を有する設備(総務省令で定めたもの。)を設置した場合は,住宅用防災機器を設置しないことができる。 | 消防長又は消防署長が,住宅の位置,構造又は設備の状況から判断して,住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認める場合は,条例に当該条例の適用除外を定めることができる。 |

省令

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布について (平成16年11月26日公布)

総務省令(第百三十八号)

消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の7の規定に基づき,住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令を次のように定める。

(主旨)

第1条 この省令は,消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条の7の規定に基づき,住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この省令において,次の各号に揚げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅用防災警報器 令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。

(2) 住宅用防災報知設備 令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。

(3) イオン化式住宅防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で,一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。

(4) 光電式住宅用防災警報器 周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災警報を発する住宅用防災警報器で,一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。

(5) 自動試験機能 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。

(6) 補助警報装置 住宅の内部にいる者に対し,有効に火災警報を伝達するため,住宅用報知設備の受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。第8条において同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して,補助的に火災警報 を発する装置をいう。

(他の住宅との共用部分)

第3条 令第5条の7第1項第1号の総務省令で定める他の住宅との共用部分は,令別表第1 (5)項ロに揚げる防火対象物又は(16)項に揚げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち,もっぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって,廊下,階段,エレベーター,エレベーターホール,機 械室,管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分とする。

(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)

第4条 令第5の7第1項第1号ハの総務省令で定める住宅の部分は,次のとおりとする。

(1) 令第5条の7第1項第1号イに揚げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 第13条の3第1号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備 の感知器及び発信器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規格するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。

(2) 令第5条の7第1項第1号イに揚げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって,居室(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(3) 令第5条の7第1項第1号イ若しくはロ又は前2号の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち,床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に揚げるいずれかの住宅の部分

イ 廊下

ロ 廊下が存しない場合にあっては,当該階から直下階に通ずる階段の上端

ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては,当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

(閉鎖型スプリンクラーヘッド)

第5条 令第5条の7第1項第3号の総務省令で定めるときは,スプリンクラーヘットは,標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内のものとする。

(設置の免除)

第6条 令第5条の7第1項第3号の総務省令で定めるときは,スプリンクラー設備(前条に定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を,それぞれ令第12条又は令第21条に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したときとする。

(住宅用防災警報器に関する基準)

第7条 令第5条の7第2項の規定により,第3条から前条までに規定するもののほか,住宅用防災警報器の設置及び維持に関し住宅における火災の予防のために必要な事項に係る条例は,次の各号に定めるところにより制定されなければならない。

(1) 令第5条の7第1項第1号ロに定める階段にあっては,住宅用防災警報器は,当該階段の上端に設置すること。

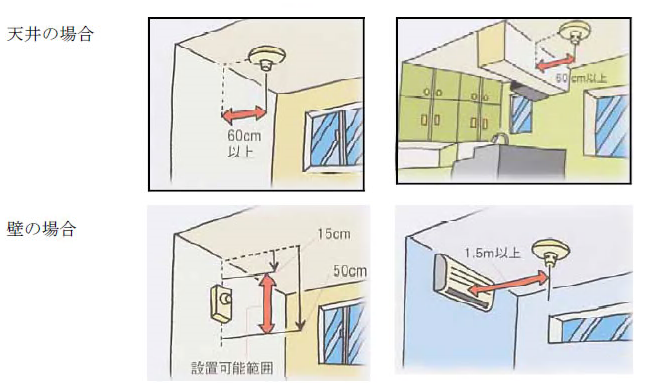

(2) 住宅用防災警報器は,天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては,屋根又は壁の屋内に面する部分。この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

イ 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

ロ 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

(3) 住宅用防災警報器は,換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けること。

(4) 住宅用防災警報器は,次の表の左欄に揚げる住宅の部分の区分に応じ,同表の右欄に揚げる種別のものを設けること。

| 住宅の部分 | 住宅用防災警報器の種類 |

| 令第5条の7第1項第1号イ及びロ並びに第4条第1号,第2号並びに第3号ロ及びハに揚げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器 |

| 第4条第3号イに揚げる住宅の部分 | イオン化式住宅用防災警報器又は光電式住宅用防災警報器 |

(5) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては,当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され,又は音響により伝達された場合は,適切に電池を交換すること。

(6) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては,正常に電力が供給されていること。

(7) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災機器の電源は,分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(8) 電源に用いる配線は,電気工作物に係る法令の規定によること。

(9) 自動試験機能を有しない住宅用防災警報器にあっては,交換期限が経過しないよう,適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(10) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては,機能の異常が表示され,又は音響により伝達された場合は,適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備に関する基準)

第8条 令第5条の7第2項の規定により,第3条から第6条までに規定するもののほか,住宅用防災報知設備の設置及び維持に関し住宅における火災予防のために必要な事項に係る条例は,次の各号に定めるところにより制定されなければならない。

(1) 感知器は,次の表の左欄に揚げる住宅の部分の区分に応じ,同表の右欄に揚げる種別のものを設けること。

| 住宅の部分 | 感知器の種別 |

| 令第5条の7第1項第1号イ及びロ並びに4条第1号,第2号並びに第3号ロ及びハに揚げる住 宅の部分 | 光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に揚げるもののうち,感知器等規格省令第17条第2項で定める一 種又は二種の試験に合格するものに限る。) |

| 第4条第3号イに揚げる住宅の部分 | イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に揚げるもののうち,感知器等規格省令第16条第2項で定め る一種又は二種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 |

(2) 受信機は,操作に支障が生じず,かつ,住宅の内部にいる者に対し,有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(3) 令第5条の7第1項第1号に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては,住宅の内部にいる者に対し,有効に火災の発生を報知できるように,当該階に補助警報装置を設けること。

(4) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し,又は受信する住宅用防災報知設備にあっては,当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし,配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては, この限りではない。

(5) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し,又は受信する住宅用防災報知設備にあっては,次によること。

イ 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し,又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

ロ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

2 前条第1号から第3条まで,第5号,第9号及び第10号の規定は感知器について,同条第6号から第8号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

附 則

この省令は,消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)の施行の日(平成18年6月1日)から施行する。

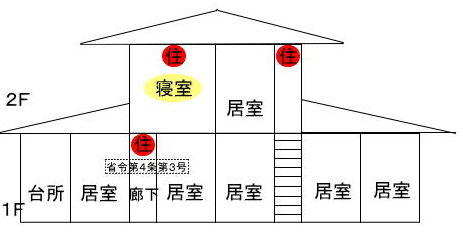

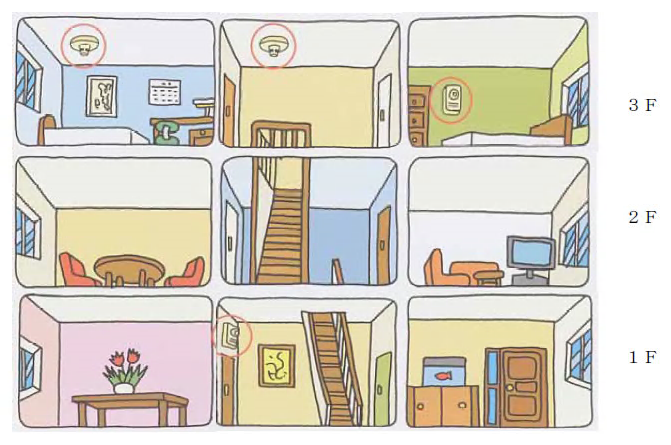

住宅用防災警報器設置例

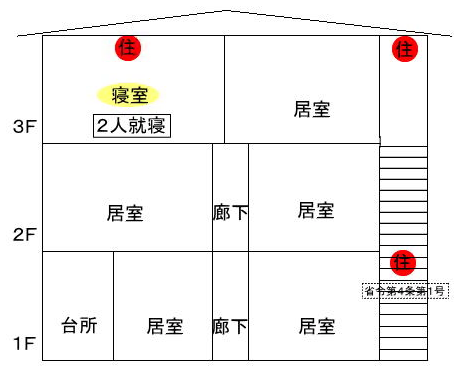

| ケース1(設置維持省令第4条第1号) |

| (第5条の7第1項第1号イ,ロ,ハ) 3階建住宅で就寝する階が3階に1部屋 |

| ケース2(設置維持省令第4条第2号) |

| (第5条の7第1項第1号イ,ロ,ハ)3階建住宅で就寝する階が1階に1部屋 |

| ケース3(設置維持省令第4条第3号) |

| (第5条の7第1項第1号イ、ロ、ハ) 2階建住宅で就寝する階が、2階に1部屋 (1階に居室(7平方メートル以上)が5部屋以上) |

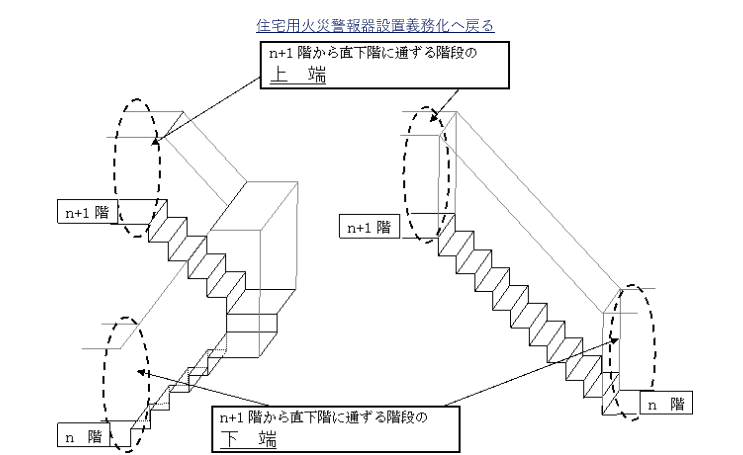

階段の概念

条例(福岡市火災予防条例)

福岡市条例第93号

第3章の次に次の1章を加える。

第3章の2 住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準等

第29条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ)の関係者は,次条及び第29条の4に定める基準に従って,次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し,及び維持しなければならない。

(1)住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2)住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。 以下この章において同じ。)

| (1)住宅用防災警報器(機器自体が感知 し,警報音を鳴らす。 | (2)住宅用防災報知設備(基本的に感知器,受信機,警報装置から構成される。) |

|

|

第29条の3 住宅用防災警報器は,次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲 げる住宅の部分にあっては,令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用に供される部分のうち,もっぱら居住の用に供されるべ き住宅の部分以外の部分であって,廊下,階段,エレベーター,エレベーターホール,機械室,管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設 置しなければならない。 (1)就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

※ 普段就寝している部屋のことです。来客が就寝するような部屋は除きます。

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条の3第 1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通じる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

※ 避難階とは?

直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。

(例として1階や傾斜地の地階及び2階等で,ドアを開けたらそこが地上の階)

(3) 前2号に掲げるもののほか,第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から 上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通じる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防 災報知設備の感知器(火災警報設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定め る省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置 されている場合を除く。)

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか,第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって,居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以 上である階に限る。)から直下階に通じる階段の上端

(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち,床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

ア 廊下

イ 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通じる階段の上端

ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通じる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の室内に面する部分(天井のない場合にあっては, 屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設置しなければならない。

(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設置しなければならない。

4 住宅用防災警報器は,次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ,同表の右欄に掲げる種別のものを設置しなければならない。

| 住宅の部分 | 住宅用防災警報器の種別 |

| 第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分 | 光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年 総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報 器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。) |

| 第1項第5号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用 防災警報器 |

5 住宅用防災警報器は,住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は,前各項に定めるもののほか,次に掲げる基準により設置し,及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては,当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され,又は音響により伝達された場合は,適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては,正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は,分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は,電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。

次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては,交換期限が経過しないよう,適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては,機能の異常が表示され,又は音響により伝達された場合は,適切に住宅用防災警報器を交換すること。

第29条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信器に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は,前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器は,前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。

3 感知器は,次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ,同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

| 住宅の部分 | 感知器の種別 |

| 第1項第1号から第4号ま で並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分条第2項で定める | 光電式スポット型感知器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち,感知器等規格省令第171種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。) |

| 第1項第5号アに掲げる住宅の部分 | イオン化式スポット型感知器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち,感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器 |

4 住宅用防災報知設備は,その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に,その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に,それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は,前各項に定めるもののほか,次に掲げる基準により設置し,及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は,操作に支障が生じず,かつ,住宅の内部にいる者に対し,有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては,住宅の内部にいる者に対し,有効に火災の発生を報知できるように,当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し,又は受信する住宅用防災報知設備にあつては,当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし,配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては,この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し,又は受信する住宅用防災報知設備にあつては,次によること。

ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し,又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は,受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号,第5号及び第6号の規定は感知器について,同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。第29条の5 前3条の規定にかかわらず,次の各号に掲げるときは,当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したとき。第29条の6 第29条の2から第29条の4までの規定は,住宅用防災警報器等について,消防長又は消防署長が,住宅の位置,構造又は設備の状況から判断して,これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも,住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては,適用しない。

(具体的な例)

① 消防法令が想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備等が設置されている場合

② 市町村の助成事業により,既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住宅用防災機器等又はこれに類する機器が設置されている場合

③ 共同住宅特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備,住戸用自動火災報知設備又は共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合

第29条の7 市民は,住宅における火災の予防を推進するため,第29条の3第1項各号に掲げる住宅の部分のほか,台所その他の火災の発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

附則

第1条この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1)略

(2)‥‥‥‥‥‥,第3章の次に1章を加える改正規定及び次条の規定

平成18年6月1日

第2条この条例の施行の際,現に存する住宅における同条各号に掲げる住宅用防災警報 器若しくは住宅用防災報知設備又は現に新築,増築,改築,移転,修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第29条の2から第29条の5ま でに規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、,当該住宅用防災警報器等については,平成21年5月31日までの間,これらの規定は, 適用しない。

新築住宅は、平成18年6月1日から

既存住宅は、平成21年6月1日から

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区