暮らしに役立つ生活衛生情報誌「暮らし上手のヒントvol.11」

目次

1.正しい保存方法を知って、美味しく安全に食べましょう

正しい食品の保存方法を知っていますか?間違った方法で保存をすると、細菌が増殖し、食中毒になることがあります。

適切な方法を知ることで、いつもの食事をより美味しく安全に楽しみませんか。

上手な買い物のコツを知ることも大事

鮮度や表示を確認することはもちろん、冷蔵・冷凍食品は保冷バッグなどを活用して持ち帰りましょう。温度が高くなると微生物が増えやすくなります。

帰宅したら冷蔵・冷凍食品はすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れ、他の食品も適切な方法で保存しましょう。

常温保存のポイント

- 直射日光や高温多湿を避け、冷暗所で保存

常温保存食品でも開封したら冷蔵庫に! - 食品を直接床に置かないでケースやかごなどに入れて保存

食品が汚れたり害虫が寄ってくる原因に! - シンクの下に食品を置かない

温度変化が激しく、湿気がこもる場所は避けて!

冷蔵保存のポイント

- 冷蔵庫内の適切な場所に保存

肉や魚は冷蔵庫の奥やチルド室に! - 期限の短い食品は冷蔵庫の手前に保存

目立つ位置に置いて期限切れに注意! - 肉や魚はビニール袋に入れて保存

肉や魚から出る汁(ドリップ)は細菌が増殖しやすいので他の食品につかないようにしましょう - 期限内に食べ切る

細菌の多くは低温で増殖しにくいものの、死滅はしません

冷蔵したからといって油断は禁物です

冷凍保存のポイント

- 空気を抜いて真空状態で冷凍

ラップや袋に空気が残っていると劣化の原因に!

解凍するときも汁(ドリップ)が他の食品につかないように注意しましょう

冷蔵庫の中をチェック!

- 何が入っているのか把握するために整理整頓を

- 冷蔵庫の詰め込みすぎに注意!7割程度を目安に

- 開封・開栓した食品は早めに食べ切る!ふせんなどに開封日を記入するのがおすすめ

一口メモ…ローリングストックご存知ですか?

普段使う食品を多めにストックし、消費しながら使った分だけ買い足していくことを「ローリングストック」といいます。

日頃の食品ストックを備蓄食品として使うことができ、災害時だけでなく体調不良で買い物に行けない時などにも役立ちます。

使いながら備えておくことで、いざという時にも、安心して食べ慣れた食事ができます。期限切れにならないように、日頃から管理しておくことも大切です。

2.キレイをしっかりキープ!普段からのカビ対策で、快適な暮らしを

カビの発生を防ぐには室内の環境づくりが大切です。発生条件や対策方法を知り、予防することで、快適な暮らしができます。梅雨の時期だけでなく、普段から衛生的な住まいづくりを心がけましょう。

そもそも“カビ”とは…カビは30億年前から地球に存在している微生物です。発酵食品や医薬品(抗生物質)の製造等に利用され暮らしの役に立つこともありますが、病気や住居の汚染等、害を及ぼすこともあります。

カビの種類

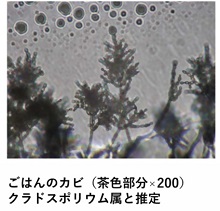

- クロカビ(クラドスポリウム)

浴室や洗面所、エアコンなどでよく見かけるカビです。ぜん息などのアレルギーを引き起こす原因になります。

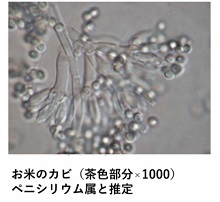

- アオカビ(ペニシリウム)

みかんやパンなどによく発生します。チーズの製造に用いられることでも有名です。

抗生物質の一種であるペニシリンの発見につながったカビです。チーズの製造に用いられることでも有名です。アレルギーの原因にもなります。

カビの発生条件

- 〈温度〉

20℃を超えると活発になり、28℃付近で最もよく繁殖。 - 〈湿度〉

湿度が高いほど繁殖しやすい。 - 〈栄養源〉

ゴミ、アカ、汚れ等が栄養に。 - 〈空気〉

生育に酸素が必要。また、空気のよどんだ所は湿気がこもりやすいので注意。

掃除と換気でこれらをコントロールすることがカビ対策に効果的です!

住まいのカビ対策

- 〈浴室〉

・入浴時に飛び散った汚れはカビの栄養源になるため、浴室を出るときには全体をシャワーで流しましょう。

・入浴後には窓を開ける、換気扇を回すなど湯気はすぐに排気しましょう。

・水蒸気の充満を防ぐため湯舟にフタをするのも効果的です。

- 〈キッチン〉

・使用後、周りに飛び散った水や食品くずなどは、すぐに拭き取りましょう。

・ 流し台の下も定期的に通気と掃除を行いましょう。 - 〈エアコン〉

・冷房を入れると内部が結露するので、使用後は送風に切り替えるなどして内部を乾燥させることが望ましいです。

冬の結露によるカビ発生にも要注意!

カビの発生に注意するのは梅雨だけではありません。実は冬場にも注意が必要で、結露によってカビが増殖していることもあります。結露が発生しやすいのは窓やタンスの裏や浴室など湿気が多く、空気が滞留しやすい場所です。

結露対策として、冬場は特に換気が重要です。室内の水蒸気を外に逃がすため、1時間に1回5分程度を目安に、風の通り道ができるよう、2カ所以上の窓を開けてください。できてしまった結露はこまめにふきとりましょう。

3.保護犬・保護猫を家族として迎えるならあにまるぽーとへ

*あにまるぽーと・・・福岡市東部動物愛護管理センターの愛称です。

「保護犬・保護猫」ってご存じですか?保護犬・保護猫はペットショップの犬や猫たちと何が違うの?テレビ番組やCMで話題になっている保護犬・保護猫について、考えてみませんか?

保護犬・保護猫とは?

迷子になり、飼い主の元に戻れなかった犬猫や、やむを得ない理由により飼い主から引き取られた犬猫などを保護犬・保護猫といいます。そんな犬猫たちを少しでも救うため、保護犬・保護猫に新しい飼い主を探そうという動きが全国的に広まりつつあります。「あにまるぽーと」は、そうした犬猫を新しい飼い主につなぐ活動(譲渡)を行っています。

保護犬・保護猫を迎える時の注意点は?

保護犬・保護猫に限らず、ペットを飼う場合は、飼育する動物についての知識を身につけ、適切なしつけや医療を受けさせる覚悟が必要です。特に保護犬・保護猫では、人や環境変化に慣れるのに時間がかかることもあるため、じっくりと向き合う時間を持つことも大切。近年はペットの平均寿命も長くなっており、人間と同じように、高齢になると認知症が出てくる場合もあります。

家族を迎えるのですから、経済的な見通しや最期まで面倒をみる、一緒に生きていくといった覚悟があるのか、しっかり考えましょう。

【犬猫の生涯にかかるお金の一例】

- 初期費用…子犬・子猫の場合

混合ワクチン:約10,000円

狂犬病予防接種:約3,000円(犬のみ)

自治体登録:3,000円(犬のみ)

マイクロチップ埋め込み+登録料:約4,500円から6,500円

トイレやケージ、フードトレイなどのグッズ代金:約20,000円

去勢・避妊手術料:約25,000円から50,000円 - 年間費用…小型犬の場合

年間飼育代金:約200,000円から280,000円

*ドッグフード、シャンプー、トリミング、ケージやトイレ用品等消耗品、診療費など

平均寿命は犬で約15年、猫で約16年ほど。 生涯にかかる費用は健康でもそれぞれ150万円から350万円程度と試算されます。 譲渡などで費用をかけずに手に入れられても、生涯で考えると、ともに生きていくためには大きな費用が発生します。

ペットとずっといっしょに暮らすための10のチェックポイント

- 毎日散歩に連れていく時間や体力はありますか?

- ペットを飼える家に住んでいますか?賃貸の場合、「ペット可」と規約に書いてありますか?

- 家族みんなが動物が好きですか?ペットを迎えることに賛成していますか?

- 家族の誰かに動物アレルギーはありませんか?

- 転勤や引っ越しの可能性はありませんか?

- 1日数回ごはんを食べさせたり、トイレの後始末を10年以上続ける自信がありますか?

- 毎日のごはん代、毎年のワクチン、もしものときの治療費などにお金をかけられますか?

- ご近所のみなさんにも愛されるよう、しつけができますか?

- ペットが高齢になり、寝たきりや認知機能障害になったとき、介護をする自信がありますか?

- あなたにもしものことが起こったときに、代わりにペットの面倒を見てもらえる人はいますか?

誰でも譲り受けができるの?

譲渡には一定の条件があります(終生飼育できること、ペット飼育可能物件で飼うこと、受け皿(*)を準備できること等)。他にも諸条件がありますので、詳しくはあにまるぽーとへご相談ください。

*受け皿とは、飼い主がどうしても動物を飼育できなくなった場合に、代わりに譲り受けて飼ってもらう人のことです。

譲り受けにお金はかかるの?

譲渡時には「あにまるぽーと」で不妊去勢手術、マイクロチップ装着、ワクチン接種等の処置を行い、無料でお渡ししています。しかし、譲渡後の犬猫の飼育に必要な費用は全て飼い主の負担になります。高齢や持病のために医療費がかかる可能性もしっかり考えたうえで譲り受けましょう。

成犬・成猫のススメ

犬や猫を飼うとき、ほとんどの人が子犬・子猫を希望され、成犬・成猫を希望する人は残念ながら少ないのが現状です。しかし、子犬・子猫に比べて、成犬・成猫は性格が把握しやすく、体格が大きく変化することもありません。自分の生活スタイルに合ったパートナーの犬猫を探すには、成犬・成猫もおススメです。

マイクロチップについて

令和4年6月から、犬猫へのマイクロチップ装着が一部義務化されました。マイクロチップを装着することで、迷子になった際や災害で離れてしまった際に飼い主を見つけやすいことや遺棄の防止になることが期待されています。マイクロチップの装着は、ブリーダーやペットショップは義務ですが、既に犬や猫を飼っている人は努力義務になります。災害時や迷子になった時のためにも、マイクロチップを装着し、飼い主の変更や引っ越しの際は情報の変更を忘れないようにしましょう。

犬猫の譲渡に関する情報はこちら

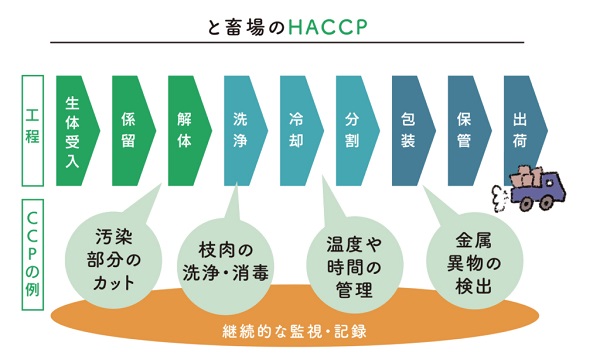

4.と畜場での「HACCP」を知っていますか?

牛や豚などの家畜を解体し食肉に加工すると畜場では、「HACCP(ハサップ)」に沿った衛生管理が行われています。福岡市食肉衛生検査所では、と畜場が行うHACCPが適切に行われているかをチェックし、より安全なお肉をお届けできるように努めています。

「HACCP」ってなに?

HACCPは「Hazard Analysis(危害要因分析) and Critical Control Point(重要管理点)」の略で、食品の安全性を確保するための衛生管理手法のことです。HACCPは有害な微生物やガラス・プラスチックの破片などの危害要因を分析(HA)し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じれば、より安全な製品を得ることができるか、工程の中で重要管理点(CCP)を定めます。これを継続的に監視・記録することで、製品の安全性を確保します。

また、万が一問題が発生した場合でも、原因が特定しやすくなり、速やかに対応することが可能となります。

どんな管理をするの?

全ての工程において、発生するリスクを分析(危害要因分析・HA)し、特に重要な工程(重要管理点・CCP)を定め、と畜場ごとに管理基準や測定方法を決定し、継続的に監視・記録をします。

危害要因分析って?

HACCPにおける食品の製造工程に潜む危害要因を見つけ出し、「発生しやすさ」「発生したときの健康被害」を分析することです。危害要因分析が正しく行われなければ、誤ったHACCPプランを作成することになり、製品の安全性が確保されなくなります。危害要因分析はHACCPにとって重要な部分です。

HACCPと食肉衛生検査所の関係は?

食肉衛生検査所では、と畜場のHACCPが適切に行われているか、以下のような点についてチェックしています。

- 現場検査

施設環境・作業内容が衛生的であるかを、目視や機器を用いた測定にて確認 - 記録検査

CCPの継続的な監視や逸脱時の改善措置等が、きちんと記録されているか内容を確認 - 微生物試験

肉の一部を切り取って、微生物試験を行い、細菌による汚染状況を確認

これらをチェックし、必要に応じてと畜場へ指導・助言をすることで、協力し合いながら衛生管理の向上を目指しています。

5.新鮮でも危険!?カンピロバクター食中毒 鶏肉は十分に加熱して食べましょう

レアの焼き鳥などの加熱不十分な鶏肉料理や鳥刺しによるカンピロバクター食中毒が多発しています。

カンピロバクター食中毒は、鶏肉が新鮮であっても発生します。

「カンピロバクター食中毒」とは?

- どんな食中毒?

カンピロバクターという細菌に感染することで起こる食中毒。子どもや高齢者は重症化しやすいため、特に注意が必要です。 - 主な原因

生や加熱不十分な鶏肉を食べることで起こります。

カンピロバクターは、鶏などの腸管内に生息しており、鶏肉に加工するときに高い確率でつくため、新鮮な鶏肉であっても危険です。 - 主な症状

下痢、腹痛、発熱など。まれに、神経障害(ギラン・バレー症候群)を発症します。

家庭内でのカンピロバクター食中毒予防

- 十分な加熱を!

目安は中心部を75℃で1分以上加熱。十分に加熱して食べましょう。

- 生肉を触ったらすぐ手洗いを!

生肉を素手を触ると、手に細菌がついてしまいます。触った後は、入念な手洗いを心がけましょう。

- 調理器具を使い分けて!

調理器具を介して他の食品に細菌がつかないように、調理器具の使い分けを。できない場合は、その都度きちんと洗って使いましょう。

- 生肉を他の食品につけない!

生肉を購入した際や冷蔵庫で保存するときは、生肉や肉汁が他の食品につかないようにしましょう。

飲食店で食中毒が多発しています!

レアの焼き鳥などの加熱不十分なメニューや鶏刺しは避け、十分に加熱されているメニューを選びましょう。

6.アウトドアでは防虫対策をして楽しもう!

野外には有害な虫がいることがあります。せっかくのハイキングやキャンプが、虫による被害で台無しにならないように、防虫対策をしてアウトドアを楽しみましょう。

野外で出会う有害な虫とは?

- スズメバチ

夏から秋にかけて活発に活動し、攻撃性が強いハチです。樹木の枝や土の中に巣を作ります。強い毒をもっており、刺されると強い痛み、赤い腫れを生じ、場合によってはアナフィラキシーショックを引き起こすおそれがあります。

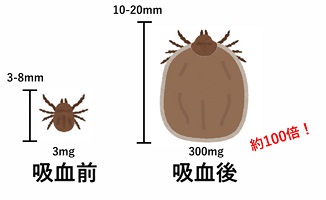

- マダニ

季節を問わずに発生しますが、特に春から秋に活動が活発になります。マダニは日本全国どこにでも生息していますが、中でも特に好む場所として知られているのが、山や森、草むらです。動物や人に咬みついて吸血しウイルスや細菌などの病原体を人間にうつすことがあります。市街地の草むらや公園など身近な場所にも生息するので気をつけましょう。

マダニは世界中に800以上の種がいるといわれていますが、このうち日本には47種が生息しています。マダニに咬まれると、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、日本紅斑熱、ダニ媒介脳炎、つつが虫病やライム病などの感染症にかかることがあります。

その他にも、山や森、草むらなど屋外で、動物や人間の血を吸うアブ、ヒル、蚊のほか、ムカデなどの有害な虫にも注意が必要です。

虫の被害から身を守るためのポイント

- 肌の露出は控えめに!

長袖・長ズボンのほか、帽子を被ったり、首にタオルを巻くなど肌の露出を控えましょう。虫除け剤も有効です。 - 黒い色はNG!

スズメバチは、特に黒い色に反応することが多いです。できるだけ黒い色の服の着用は避けましょう。

マダニが付着した場合にも見つけやすい明るい色の服がおすすめです。 - 匂いにも注意!

香水やヘアスプレーなどの匂いを好む虫もいます。香りのあるものはできるだけ避けましょう。 - 直接触れないように!

害虫や知らない生き物は直接触れないように注意してください。また、地面に直接寝転んだり、座らないようにしましょう。マダニ等の虫がつくかもしれません。座るときは必ずシートを使用しましょう。 - 帰宅後も気をつけて!

家に入る前に衣服をはたき、脇の下や足の付け根、ひざの裏など、害虫がついていないかをしっかりチェックしましょう。帰宅後は早めに入浴し、脱いだ服はすぐに洗濯をしましょう。

虫に刺された時の対処法

注意をしていても害虫に刺されたりかまれたりすることがあります。そんな時はあわてずに処置しましょう。必要に応じて医療機関で診察を受けてください。

- ダニに咬まれた場合

吸血中のマダニを取ると、一部が皮膚内に残る場合があるので、無理に取らず、皮膚科で処置を受けましょう。また、数週間程度は体調の変化に注意してください。発熱などの症状がでたら医療機関で診察を受けてください。 - ハチに刺された場合

刺された場所から離れ、傷口をしぼりながら刺されているところをきれいな水でよく洗い流します。患部に抗ヒスタミン軟膏を塗り、冷やしましょう。処置した後、できるだけ速やかに医療機関で診察を受けてください。呼吸が苦しくなる、嘔吐、下痢、意識がなくなるなどのショック症状があれば、すぐに119番通報し、救急車を呼んでください。

ハチが集まる植物「ヤブガラシ」とは?

ヤブガラシは荒れ地や庭、道ばたなど、いたるところに生えるツル植物です。このヤブガラシには、スズメバチやアシナガバチなどが好んで集まってきます。近くに巣がないところにハチがよく飛来している場合は、近くにこのヤブガラシがある可能性があるので注意しましょう。

特定外来生物「セアカゴケグモ」に要注意

特定外来生物の毒グモで、背中とお腹に特徴的な赤色模様があります。暖かい物陰を好み、側溝の蓋、ベンチの裏や水抜き穴などに生息します。発見したら殺虫スプレー(市販)を吹きつけて駆除してください。殺虫スプレーがない場合は、靴で踏みつぶしてください。

7.知っていますか?新しくなる遺伝子組換え表示

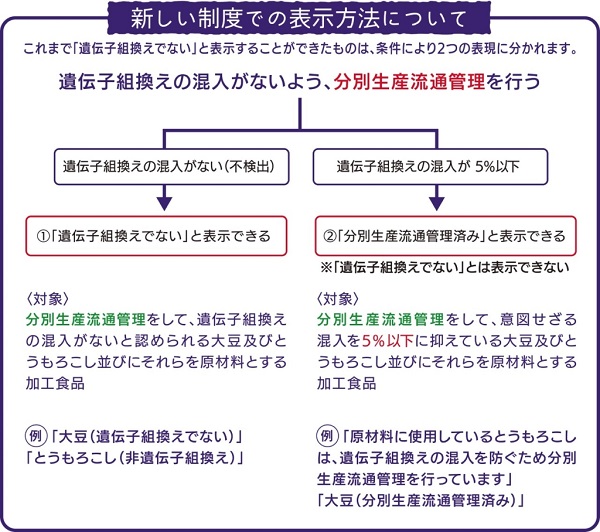

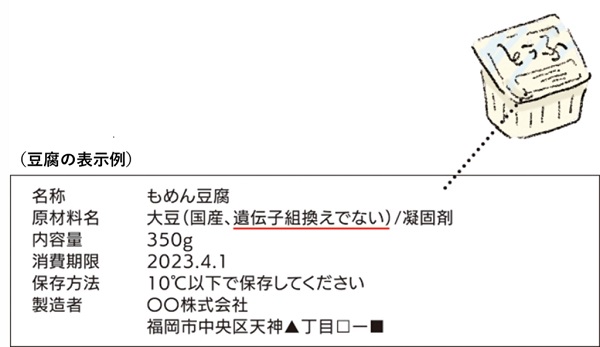

遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示の2種類があります。このうち「大豆」と「とうもろこし」に関する任意表示制度について、2023年4月1日から変更になります。新制度では、情報を正確に伝えることで、消費者の誤認防止・選択機会の拡大を目指しています。どのように変わるのか知って、毎日の買い物に役立てましょう。

現在の制度は?

「大豆」、「とうもろこし」とその2つを原材料とする加工食品では、分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物の意図しない混入が5%以下の場合、任意表示として「遺伝子組換えでない」と表示することができました。

新しい制度では?

これまで「遺伝子組換えでない」と表示することができたものは、条件により、2つの表現に分かれます。

1.分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる「大豆」及び「とうもろこし」並びにそれらを原材料とする加工食品は「遺伝子組換えでない」との表示が可能となります。

<表示例>

「大豆(遺伝子組換えでない)」「とうもろこし(非遺伝子組換え)」などの表示が可能。

2.分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている「大豆」及び「とうもろこし」並びにそれらを原材料とする加工食品について適切に分別生産流通管理された旨の表示をすることになります。

<表示例>

「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」

「大豆(分別生産流通管理済み)」

「分別生産流通管理」と「意図せざる混入」がちょっと分かりにくいですよね?

「分別生産流通管理」とは?

遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を、生産(農場)、流通(トラック、サイロ、コンテナ船等)及び加工(食品製造工場等)の各段階で混入が起こらないように分別管理し、そのことが書類などにより証明されていることをいいます。

「意図せざる混入」とは?

「分別生産流通管理」が適切に行われた場合でも、遺伝子組換え農産物の一定の混入は避けられないことがあります。遺伝子組換え農産物が一定量混入してしまうことを「意図せざる混入」といいます。

改正後の食品表示基準は2023年4月1日に施行されますが、それまでの間が表示切替えのための準備期間とされているため、既に表示が変わっている商品もあります。

8.アニサキスによる食中毒を知って予防しましょう!

日本人には、昔から刺身や寿司など生で海産物を食べる食習慣が昔からあります。生で魚介類を食べる場合には、素材の鮮度や注意書きをしっかり確認しましょう。場合によっては、アニサキスによる食中毒にかかる可能性があります。安心で安全に魚介類を食べるために、アニサキス食中毒に関する正しい知識を身につけておきましょう!

アニサキスってどんな生き物?

アニサキスは、寄生虫の一種で、アジやサバをはじめ、150種ほどの魚介類に寄生しています。魚が死んだ後には、内臓から身の方へ移動することがあります。

体長2cmから3cmくらいの白い糸のような形をしていますが、写真のようにリング状に丸まった状態で内臓に付着していることが多いです。

アニサキスによる食中毒「アニサキス症」とは?

アニサキス症は、魚介類に潜んでいるアニサキスを誤って口にしてしまい、アニサキスによって消化管が刺激されることで発症します。

原因になりやすい魚介類は?

サバ、サンマ、アジ、イワシ、ヒラメ、サケ、カツオ、イカなどの魚介類の刺身、冷凍処理をしていないシメサバなどの加工品です。

具体的な症状とは?

- <胃アニサキス症>

アニサキス症のほとんどが「胃アニサキス症」といわれます。魚介類を食べた後に胃の痛み、吐き気、下痢などの激しい消化器症状が起こります。アニサキスは人間の体内では生存することができないため、基本的には数日で症状は治まりますが、重篤なアレルギー反応にいたることも稀にあるため医療機関の診療を受けましょう。 - <腸アニサキス症>

稀に腸で発症する「腸アニサキス症」の場合もあります。加熱処理がされていない魚介類を食べてから、半日から数日後に「胃アニサキス症」と同様に嘔吐や吐き気、激しい下腹部の痛みが現れます。無症状のこともありますが、症状が悪化すると腸閉塞や腸穿孔などの合併症を引き起こすことがあるため注意が必要です。

アニサキス症の予防方法について

- 速やかな内臓処理

魚を丸ごと1匹で購入したら、よく冷やして持ち帰り、すぐに内臓を取り除いてよく洗いましょう。購入して持ち帰る際は、鮮度が落ちないよう、氷や保冷剤で冷えた状態を保つことが大切です。また、内臓を生で食べることは避けましょう。

- 目視でよく確認を!

アニサキスは大きさが2cmから3cmなので目視で確認できます。手元を明るくし、よく確認しながら調理しましょう。また、アニサキスは白色で、白いまな板の上では見えづらい場合もあるので、注意しましょう。 - 「生食用(刺身用)」の表示のないものは生食しない

お店で購入する「生食用」の魚介類は厳しい衛生管理がされています。「生食用」の表示がない魚介類は加熱調理して食べましょう。 - 冷凍する

冷凍(-20℃、24時間以上)すればアニサキスは死んでしまいます。

アニサキス症の予防に関する間違いに要注意!

- アニサキスが付いていた魚介類は食べられない?→間違い!

アニサキスは加熱調理(中心温度70℃以上)で死滅します。内臓でアニサキスが見つかっても、加熱すれば食べられます。 - 酢や塩に漬ければ大丈夫!→ 間違い!

アニサキスは酸に強く、調味料などでは死滅しません。酸の強い胃の中でも数日は生きています。 - よく噛んで食べれば大丈夫!→ 間違い!

アニサキスの身体はとても固く、噛みちぎるのは困難です。

【コラム】福岡市食品衛生検査所とは?

福岡市食品衛生検査所は、福岡市の鮮魚市場と青果市場にそれぞれ設置されています。食品衛生検査所の職員は食品衛生監視員で構成されており、食品の流通拠点である市場の監視や食品の検査をして、消費者の食の安全を守る役割を担っています。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区