東区観光モデルコース 箱崎・馬出

箱崎・馬出へのアクセス

JR線で箱崎駅、吉塚駅へ。

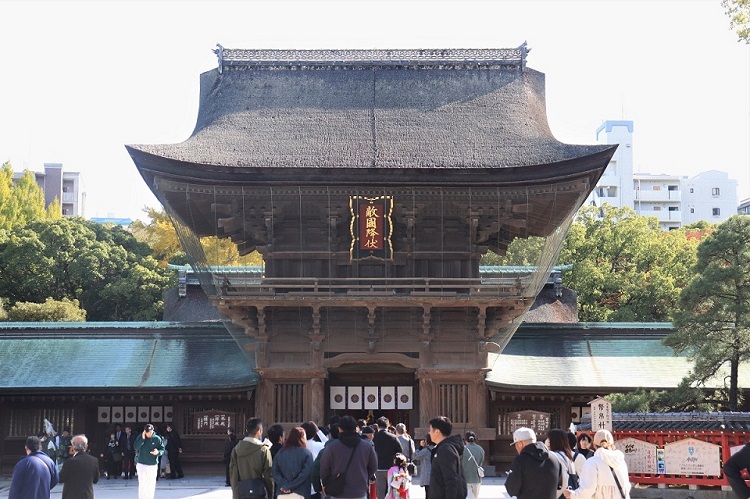

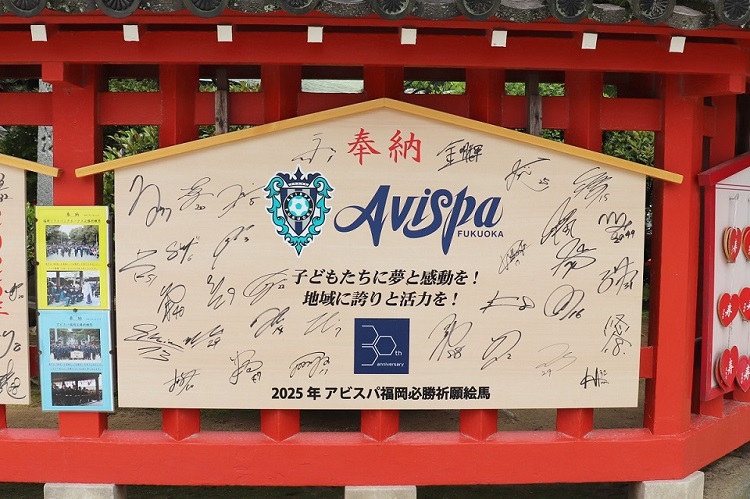

筥崎宮

筥崎宮

本殿は延喜21(921)年に創建され、その後、元寇や兵乱により興廃があり、現存する本殿は、1586年に大宰大弐大内義隆により再建されました。荘厳な建物は、国指定重要文化財です。

文禄3(1594)年、筑前領主小早川隆景が建立した楼門は、「敵国降伏」の額を掲げていることから、伏敵門をも呼ばれています。扉の太閤桐の文様刻は、日光東照宮の「眠り猫」で有名な左甚五郎の作と伝えられており、国指定の重要文化財です。

本殿近くにある一之鳥居は、慶長14(1609)年、藩主黒田長政が建立した、国指定重要文化財です。国道3号線近くにあった大鳥居は、昭和5(1930)年に一之鳥居を模して造られたもので、老朽化により、平成30(2018)年に解体されました。

博多三大祭りの一つに数えられ、参道に露店が立ち並び、7日間に約100万人が訪れる放生会は、「万物の生命をいつくしみ、殺生を戒め、秋の実りに感謝する」お祭りです。名物の「社日餅」や「新ショウガ」など他では見られない露店を眺めると、秋の訪れを感じます。

2年に1度行われる御神幸(御神輿行列)は福岡市の無形民俗文化財に指定されています。

筥崎宮参道 四季の花々

筥崎宮参道花めぐり

筥崎宮の参道沿いにある花庭園では、ボタン、シャクヤク、ユリなど四季を通じて、様々な花を楽しむことができます。

アジサイの季節には筥崎宮境内にあじさい苑が開苑し、福岡市でも有数のアジサイの名所として多くの人が訪れます。

また、アジサイの季節に、筥崎宮近くの恵光院では、菩提樹の黄色い花が見頃を迎え、周囲に甘い香りが漂います。

学生街の文化を感じる多彩な店

箱崎水族館喫茶室は、福岡産の食材にこだわった喫茶メニューとともに、音楽を楽しめるアートスペースです。店名の由来は、かつて筥崎宮そばにあった「箱崎水族館」で、お店の方の曽祖父が館長を務められていたご縁で名付けられたそうです。

箱崎水族館喫茶室

九州大学箱崎キャンパスに留学生が多くいたこともあり、箱崎や馬出周辺には多くの外国人が住んでいます。スーパーではあまり見かけないアジア各国の食材を取り扱った商店や、海外の空気感が漂う飲食店が点在しています。

箱崎周辺には絵画や音楽、写真などの様々なアートを楽しめるギャラリーやカフェが点在し、学生街の文化の影響を感じることができます。

ブックスキューブリック箱崎店は、1階には本が並び、2階にはカフェが併設されています。カフェはギャラリーも兼ねていて、絵本の原画展や写真展を楽しめる空間です。

ブックスキューブリック箱崎店

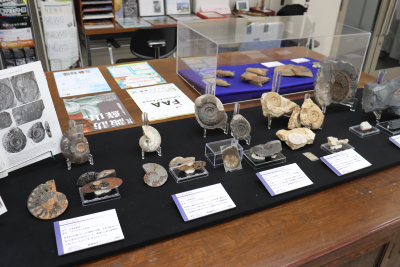

九州大学総合研究博物館

現在、旧工学部本館の建物は九州大学総合研究博物館と大学文書館の拠点として、研究活動などに活用されています。

九州大学総合研究博物館

アンモナイト、貝類標本、昆虫標本、骨格標本、鉱物標本、考古学資料など、約155万点もの学術標本が所蔵されています。世界最大の昆虫やキリン、サイの骨格など見応えのある学術的価値の高い標本も多数あります。

博物館リニューアルのため館内の一般公開は休止中です。(2025年7月時点)

大學湯

2025年には、国の登録有形文化財に登録されました。

地域コミュニティの活動拠点やアート作品の展示スペースとして活用されているほか、一般の人が建物を見学できるイベントやアート作品のワークショップなども開催されています。

大學湯インスタグラム

唐津街道と町家

現在でも旧唐津街道(県道21号)沿いは、昔の面影を今に伝える町家が多く残されています。町家は、間口が狭く、奥行きが長い「うなぎの寝床」のような敷地が特徴です。町家を利用したパン屋やカフェ、飲食店などが点在しています。

唐津街道は、福岡藩の他、唐津藩、平戸藩、大村藩、対馬藩などの参勤交代の道で長崎街道に次ぐ街道でした。

那珂郡と表糟屋群の境であることを示す「群境石(ぐんきょうせき)」が残されています。

路面電車の面影

現在もその名残を見ることができます。

西鉄バス馬出通りバス停付近には、路面電車が通っていた頃の安全地帯の石畳を見ることができます。

路面電車の馬出電停から箱崎電停までの軌道跡、現在の箱崎宮前駅1番出口付近から馬出方面への道路区間は、全国的にも珍しいバス専用道路です。

九州大学病院キャンパス

春には桜が綺麗です。

九州大学病院キャンパス

天生15(1587)年、豊臣秀吉は九州遠征の時に、筥崎宮に20日あまり滞在していました。小寺休夢(黒田如水の叔父)らと和歌を詠じ、千利休や神屋宗湛(かみやそうたん)と茶会を開きました。利休は箱崎松原の松の枝に鎖をかけ、小釜を吊り、松葉を焚いて、茶をたてたと伝えられています。

長塚節は、正岡子規の門下生として短歌を学び、短歌雑誌『アララギ』の創刊に携わった歌人・小説家です。執筆活動に励んでいましたが、咽頭結核を患い、九州大学病院の名医・久保猪之吉の治療を受けるために九州にやってきました。入院中も制作を続け、発表された『鍼の如く』の中に記されている歌の歌碑があります。

馬出小学校と動物園

ライオンやゾウなど多くの動物たちが飼育され、市民に親しまれ賑わっていましたが、太平洋戦争の激化に伴い、昭和19年に閉園となりました。

「ゾウの門」や校内にある「クジラ池」といった動物園の名残が、現在でも子どもたちに親しまれています。

東区

東区 博多区

博多区 中央区

中央区 南区

南区 城南区

城南区 早良区

早良区 西区

西区