浸水被害を防ぐための市民のみなさんへのお願い

雨水流出抑制

「雨水流出抑制」とは、雨水を地中に浸み込ませたり、一時的に貯めたりすることをいいます。

市民のみなさまへのお願い

浸水被害を軽減するには、市民のみなさまと共働で雨水流出抑制に取り組むことが重要です。福岡市では、雨水流出抑制施設を導入する時に、費用の一部を助成する制度もありますので、雨水流出抑制の取組みをお願いします。

雨水流出抑制施設の助成制度について

福岡市では、土地・建物を所有する方等を対象に雨水貯留タンク・雨水浸透ます等の設置費用を助成しております。(浸透ます、浸透管は市街化区域に限ります)

みなさまのお宅の敷地に降った雨水を地中に浸み込ませたり貯めたりすることで、下水道や河川へ流れ出る雨水を少なくしたり、遅らせたりすることができますので、雨水貯留タンク・雨水浸透ます等の設置をお願いします。

敷地面積1,000平方メートル以上の施設における雨水流出抑制のお願い

民間の開発行為については、流末の整備状況や開発面積に応じて調整池、貯留施設、浸透施設による雨水流出抑制を義務づけているところですが、敷地面積1,000平方メートル以上の開発を伴わない施設の新設・改築についても、雨水流出抑制をお願いします。雨水流出抑制施設助成制度の活用もご検討ください。

なお、施設の新設・改築時における排水設備新設等計画確認申請の際は、事前協議を下水道計画課にて行っていただきますようお願いします。

リンク:敷地面積1,000平方メートル以上の施設における雨水流出抑制のお願い

雨水貯留タンクや雨水貯留槽を設置された方へ

助成制度により設置した雨水貯留タンクや、上記の事前協議のほか福岡市節水推進条例に基づき設置した雨水貯留槽については、流出抑制効果を発揮させるため、雨が多くなる時期の前などに貯留内の水を利用するなど、できるだけ貯留容量の確保をお願いします。

なぜ雨水流出抑制が必要なのか

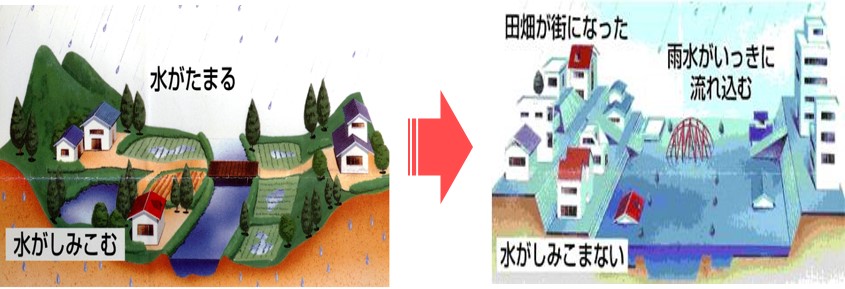

市街地では、都市化に伴い昔に比べて多くの面積がアスファルトやコンクリートに覆われてしまったため、降った雨が浸み込む場所を失い、雨水のほとんどが短時間に集中して下水道や河川に流れ出すようになっています。このため、大雨が降ると、下水道や河川の能力を超えた雨水が道路などにあふれやすくなっています。

また、いわゆるゲリラ豪雨と呼ばれる局地的な大雨等が頻発しており、時間雨量50mm以上の豪雨の発生回数は、約30年前の1.4倍程度に増加しています。近年、時間雨量100mm程度の降雨についても、毎年のように発生しており、全国各地で自然災害が頻発しております。

都市化前 都市化後

全国の1時間降水量50mm以上の年間発生回数の経年変化【出典:気象庁HP】

国の取り組み

気候変動に伴い頻発・激甚化する水害・土砂災害等に対し、防災・減災が主流となる社会を目指し、国は、「流域治水」の考え方に基づいて、従来の下水道や河川の整備に加えて、流域のあらゆる関係者による水災害対策を推進しています。

令和3年度には、流域治水関連法を改正し、流域治水の計画・体制の強化、氾濫をできるだけ防ぐための対策、被害対象を減少させるための対策、被害の軽減、早期復旧・復興のための対策の4項目を柱とした対策を推進しており、雨水流出抑制対策の強化も、氾濫をできるだけ防ぐための対策に位置付けられています。

福岡市の取り組み

福岡市では、下水道の整備による浸水対策、さらに、学校、公園、公民館、道路などの公共施設で雨水流出抑制施設導入に積極的に取り組んでいます。代表的な貯留施設として、山王2号調整池(約1万5千トン、25mプール約42個分)や、板付北小学校雨水調整池(約8百トン、25mプール約2個分)などを整備しております。浸透施設については、浸透ます、浸透側溝、透水性舗装等の整備も推進しています。

山王2号雨水調整池 板付北小学校雨水調整池

浸透施設によるその他の効果

雨水の浸透により、地下水が保たれます。これにより水循環機能が回復し、土中水分の蒸発散作用によるヒートアイランド現象の緩和などが期待できます。