百道一帯の今昔(2024)

(よかとこ情報探検隊のやっちゃんによる取材記事 取材日:令和6年7月20日)

7月15日(月)は海の日でした。残念ながら当日は天気が悪く取材が出来ませんでしたが、後日百道一帯を取材しましたので3回に分けて、百道海岸の今昔を報告します。(第1回)

百道の名の由来

昔この地域が干潟であった頃、往来する人々の足跡が縦横無尽に交差する様から「百道(ももち)」となったといわれてます。

国道202号線(明治通り)から樋井川に沿って300m程北に行った所に九州大学国際交流研究プラザ(西新プラザ)があり、当施設の敷地内に建設された大正13年に旧制福岡高等学校(六本松にあった九州大学教養学部の前進)の外国人教員住宅が保存されています。

何故、西新に九州大学の施設が・・・?

大正時代、旧制福岡高等学校は外国から教師を招聘しました。当時外国人は海岸や高原などリゾート地を好んだため、海岸近くであった当地に外国人教員向け住宅を建て、教員たちは西新から城南線で六本松通ったということです。

また鎌倉時代、この辺りが海岸線で百道原(紅葉原)と呼ばれていました。1274年(文永11年)の文永の役後、鎌倉幕府は九州の御家人に命じ、1276年(建治2年)わずか半年の間に今津から香椎にかけて、約20Kmに渡る石築地(元寇防塁)を建設しました。百道元寇防塁・西新元寇防塁・西南学院大学東キャンパスと繋がる元寇防塁は、樋井川を渡って、今川元寇防塁へと繋ります。

よかトピア通り

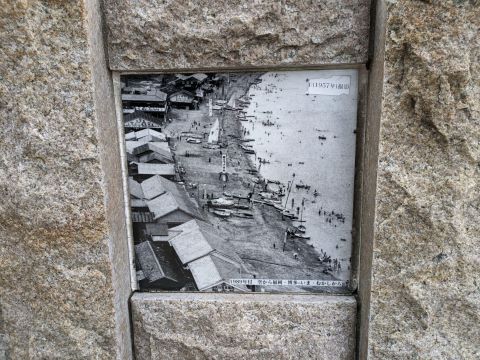

昭和時代までは、この通りが百道浜の海岸線でした。右に見える西南学院小学校・中学校・高等学校は以前は海の中でした。

鎌倉時代の海岸線からさらに北へ、樋井川とよかトピア通りの交わる百道浜橋のたもとに百道海水浴場跡のモニュメントがあります。

江戸期から昭和に至る百道の海岸線はこのよかとぴあ通りとなります。大正から昭和にかけて百道の海岸は海水浴場として大変賑わいました。

百道海水浴場に立ち並ぶ海の家

1975年(昭和50年)、水質の悪化により百道海水浴場は閉鎖となってしまいましたが、その後も海の家「ピオネ荘」は企業の研修会場や近隣の西南学院や修猷館の学生のクラブやサークルの合宿所として利用されていました。

ピオネ荘は海が埋め立てられた後も2003年(平成15年)まで営業していました。

ピオネ荘のあった場所から南に200mのところに松山稲荷神社という稲荷神社があります。

元々は個人宅の庭にあった物を改築のためこの地に移設したとのことです。案内板によると鎌倉時代の創建で、九州最古の稲荷神社であり、京都伏見稲荷神社直轄とされています。

※「よかとこ情報探検隊」は、ボランティア隊員が地域の名所・旧跡やイベントなどの取材活動を行っています。