「市史だより Fukuoka」第4号 (HTML版)

- 発行日:2006年12月20日/編集・発行:福岡市博物館市史編さん室

- 以下に記載の内容(事業概要、名簿、関係者の所属・役職等を含む)はすべて発行当時のものです。

最新状況は【福岡市史について】をご覧ください。

0. 表紙・目次

1. 民俗専門部会「継ぐ」ということ

2. 講演会レポート 第2回福岡市史講演会「志賀島出土金印から見た東アジア世界」

3. 連載 福岡市史への歩み【3】 福岡市博物館顧問 田坂大藏

4. ふくおか歴史クロスワード

5. 部会だより

6. 歴史万華鏡【2】 お城にみる近現代の福岡

7. ふくおか歴史クロスワード(解答)

8. 表紙の写真は…

9. 編集後記

1. 民俗専門部会「継ぐ」ということ

今日わたしたちが「継ぐ」というとき、それは何を意味するのでしょうか。継ぐ対象として一般的に想定されるものは、家・財産・地位・伝統・技術・成果などですが、それらのものを引き継ぐという行為は、世代交代や、自身の職能が一人前になるなど、なんらかの契機に際して行われるもので、それは日常から地続きでありつつも、すこしばかり特別な行為だといえそうです。

一方、わたしたちのまわりでは、より身近な意味で「継ぐ」という行為が行われており、「継ぐ」という言葉は、思ったよりも多くの意味を持つようです。

今回、「継ぐ」という行為をテーマに、家業を継がれた方にお話をうかがってみました。

一方、わたしたちのまわりでは、より身近な意味で「継ぐ」という行為が行われており、「継ぐ」という言葉は、思ったよりも多くの意味を持つようです。

今回、「継ぐ」という行為をテーマに、家業を継がれた方にお話をうかがってみました。

店を継ぐ

福岡市中央区の唐人町( 商店街に、一風変わった時計の看板があるお店があります。屋号を「EL MARUICHI(エル・マルイチ)」、時計・眼鏡・宝飾品を扱うお店です。店主の岡本弘美さん(35歳)は3代目で、初代は祖母にあたる岡本タミヘさん(明治41年生まれ)、2代目はタミヘさんの娘にあたり、弘美さんの母でもある岡本節子さん(昭和10年生まれ)と、三代続けて女性が継いでいます。

もともと昭和20(1945)年に弘美さんの祖父が開店した時計・宝飾の卸売店「岡本正商店」が前身で、その当時は黒門川沿いに店舗があり(現在の黒門( 川通り)、昭和28年には商店街内の一角に「丸一( 時計店」として開店。さらに昭和30年に現在の場所に移転し、今日に至るとのこと。もとは木造でしたが、平成元(1989)年に鉄筋に改築し、現在の店構えになったそうです。その際に、屋号も現代風に変えたのだとか。

弘美さんの祖父は彫金技師として、大叔父は旧陸軍兵器学校で学んだ経験を活かし、時計・眼鏡の技術者としてお店を裏から支えてこられたそうです。

現店主の弘美さんは、専門学校で眼鏡・時計・金属加工などの技術の基礎を学び、卒業後は大叔父の指導のもとに技術研鑚にいそしまれたそうです。現在は販売から修理までを担い、店を支えています。

唐人町商店街の時計・宝飾店「EL MARUICHI」。ダリの絵画のような時計の看板が目印

唐人町商店街の時計・宝飾店「EL MARUICHI」。ダリの絵画のような時計の看板が目印

気質を継ぐ

祖母タミヘさんの思い出を「お店に座っていつもお客さんと話をしていましたね。近所の人が外を通ってたら『買わなくていいからお喋りにおいで』って手招きして」と語る弘美さん。地域との関わりを大切にしたその精神は節子さんにも受け継がれ、「母は『人を大事に、人と人とのつながりを大事に』と言っていました。あまり商売っ気に走らないで、まずは人間関係をつくることが大事だし、それが商売につながるんだと」。

一方で、タミヘさん・節子さんとも、人付き合いに関しては一貫した哲学を持っていました。「付き合いで食事会に行くときとか、そういうところでは決して自分の商売の話をしてはいけない、一切営業はしないと、厳しく言ってました。それが人間関係を上手にやっていくコツだと」。

これらは客との人間関係が密接で、友人との境があいまいな中で培ってきた商人としての振るまい方、と言えるかもしれません。あるいは商いを抜きにして親しい人々に対する義理の通し方、と言い換えることもできそうです。人との付き合い方、仕事をする上での作法というもの、タミヘさんから節子さん、弘美さんへと口伝てに教えられた、商人としての精神です。

弘美さんにお店を継いだわけをうかがってみました。

「祖母・母の代からずっと通ってくださるお客様がいらっしゃる、それがいちばんの理由です。」

古なじみのお客が訪ねてきて祖母・母の話をしていく、弘美さんの旧友が通りかかっては立ち話をしていく、そんな日常の風景の根底には、先代から受け継ぎ、また再生産される地域とのつながりが生きています。

日常の中で継ぐ

店を継ぐというのは、店舗や土地、事業そのもののほかにも、地域との関わりを、店を基点とした人間関係を継ぐということであり、同時に、先代から伝えられた気質を継ぐということをも意味しているようです。

家訓や体験を語り継ぐ、伝統を継承する、というほど大仰でなくとも、「こういうことはいけないよ」「こういうときはこうしたほうがいいよ」、そんなちょっとしたやりとりが、日常で直面するさまざまな場面で活きてくる時、そしてそれらを周囲や次世代に伝えようとする時、そのひとは無意識に継承の担い手となっているのです。

このように伝えられ、受け継がれていく気質は、次の世代の記憶に宿り、人生の指針として現代の人々の生き方に少なからず影響していることでしょう。それは家業を継ぐ場合に限らず、親から子へ、師から弟子へ、上司から部下へ、地域に生きる世代から世代へと伝えられ、時代の流れに即してゆるやかに変化しながら、何気ないふだんの暮らしの中に息づいています。現代のわたしたちの暮らしを個人や家族という単位で語るとき、それは一見、地域や地域の歴史と分断されているように見えますが、実は思いがけないところでつながっているとも言えるのです。

こうしたわたしたちの日々のいとなみに通じつつ、生き方をそれとなく教えてくれるものを知ること、またそれが今のわたしたちの暮らしにどう影響しているかを知ることは、今後のわたしたちの生き方を再考するための指標となることでしょう。これらは民俗専門部会が見つめ、描こうとしているもののひとつでもあります。

民俗専門部会の活動

民俗専門部会の最初の刊行物である『特別編 現代絵巻・福岡(仮称)』は、写真と言葉からなるビジュアル生活誌です。平成21年度の刊行に向けて、現在、急ピッチで聞き取り調査を進めています。

民俗専門部会の調査を少しのぞいてみましょう。今回は福岡市博多区川端( 商店街の傘屋さんにお邪魔しています。

お話しくださったのは「とみや洋傘店」の店主、稲富幸吉さん(86歳)。稲富さんにお店の来歴やご自身の修行時代のこと、傘店の商い、傘の修理技術に関することなどを教えていただきました。

商店の、または職人の方々にお話をうかがうと、私たちがふだんあまり意識していない、その職業ならではの言葉が飛び出してきます。何代にもわたって培われ伝えられてきた技術、商売上のやりくり、時代やニーズにあわせた工夫、商いや物作りをするにあたっての精神などです。それらは往々にして明文化されることも記録されることもなく、人から人へ、口から口へと伝えられていきます。その道の人ならば自明のことかもしれませんが、部外者であればなかなか知る機会もない、そんな事柄ばかりです。

わたしたち民俗専門部会が聞き取り調査を行う目的も、ふだんの暮らしの中で、文字として残りにくい、または目に見えない、こうした事柄を知ることで、人々の生活を描き出すことにあります。もちろん対象は商人・職人に限らず、さまざまな職業・産業、または仕事以外の生活や地域活動などを含め、都市部から農村漁村部まで幅広く扱う予定です。

時代の趨勢や急激な環境の変化によって移り変わっていくもの、または連綿と次世代に伝えられていくもの。時代の流れの中で消滅するもの、または新しく生まれてくるもの。これらが今を生きる人々の話の中から浮かび上がってくる時、わたしたちの生活の基点となる現在の福岡市の姿が、あらためて目の前に立ち現れてくるのです。

川端商店街の「とみや洋傘店」。昭和25年に開店、今年で創業57年を数えるそうです。界隈では唯一、蛇の目傘を扱っているとか

川端商店街の「とみや洋傘店」。昭和25年に開店、今年で創業57年を数えるそうです。界隈では唯一、蛇の目傘を扱っているとか

2. 講演会レポート 第2回福岡市史講演会「志賀島出土金印から見た東アジア世界」

第2回福岡市史講演会を平成18(2006)年10月1日に福岡市博物館講堂で開催しました。今回は数ある福岡市の歴史資料の中でもっともなじみ深いと言ってもよい、志賀島出土の金印をめぐって、東アジア史の観点からお二人に講演いただき、講演後にはシンポジウムを行いました。

最初に、高倉洋彰( 先生(西南学院大学教授)に「『漢委奴國王』金印下賜( の意味」をテーマにお話しいただきました。高倉先生は日本考古学を専門とされ、『金印国家群の時代』などたくさんの著書を執筆されています。

『魏志( 』倭人伝( などの文献史料から日本と中国の具体的な外交の場面を想定され、中国との外交には文字で書いた文書が必要になるため、弥生時代の日本にも文字を知る人がいたという刺激的な講演でした。当時、東アジアは中国を中心とする漢字文化圏を形作っており、その象徴が金印という訳です。考古学の研究成果をふんだんに盛り込み、時には現代の例にもたとえながら、大変わかりやすくお話しいただきました。

金印を単なるお宝に終わらせず、漢字という現代の私達にとっても不可欠のアイテムが、どのようにして使われ始めたのかを考える手がかりとされた事は、大変重要な指摘だろうと思います。

続いて鶴間和幸( 先生(学習院大学教授)に「漢帝国と東アジア海―金印をめぐって―」をテーマに講演いただきました。鶴間先生は東洋史学の研究を精力的に続けられ、著書には『中国の歴史3 ファーストエンペラーの遺産 秦漢帝国』などがあります。

古代中国の印や封泥( (印を押して文書の封にした粘土)の実例について、たくさんの映像を用いて説明いただきました。印の形や刻まれた文字の違いを丁寧に読み取りながら、豊富な中国史の知識に基づいて行われる解説は、一つ一つが大変興味深いものばかりでした。

金印が日本にもたらされた事情を、私たちはつい日本の側からばかり推察しがちです。しかし、王朝の移り変わりを踏まえ、中国側からも下賜の意味を考える必要があり、まさに金印がその理由を物語ってくれているという視点は、今後金印の歴史的意義を考える上で欠く事のできないものになるでしょう。

お二人の講演の後には、宮本一夫( 先生(九州大学教授・福岡市史編集委員)に司会をお願いし、高倉先生・鶴間先生をお迎えしてシンポジウムを開きました。宮本先生は東アジア考古学を専門にされています。

古代東アジアの歴史に深い見識をお持ちの先生方ばかりですので、お話は東アジア史の視点から、弥生時代の日本の外交を考えるというダイナミックな展開となりました。先生方のお話によると、奴( 国は北部九州ネットワークの中心的な存在で、大陸の動向に注意しながら戦略的に外交を行っていたようです。

この度の講演会は、金印をめぐって私たちの住む福岡市域の歴史が、東アジアの歴史の一部を担っている事を改めて認識する有意義な機会であったと思います。

福岡市史の編さんにどのような形で反映されるのか楽しみになりました。

なお先生方の講演記録は今年度末に発行予定の『市史研究 ふくおか』第2号でご覧頂けます。

3. 連載 福岡市史への歩み【3】 福岡市博物館顧問 田坂大藏

前回より、福岡市の従来の市史編さん事業を、そのはじめの頃から回顧し始めたところです。本市は市制施行以来、自治体史編さんにはあまり熱心な取り組みをして来なかったのは事実です。しかし前回報告したとおり、大正年間から修史編さん事業には及ばずながら着手はしていたのです。先人が残してくれたさまざまな記録類から当時の編さん状況をしばらく眺めてみたいと思います。

大正9(1920)年11月、宇佐書記が市史編さん大綱調査を命じられているのが、編さん事業の第一歩と位置付けられています。個人名が記録されているのは、これがはじめてですから正確なことと考えられますが、現在では当時の業績はわかっていません。今後しだいに明らかになることを期待しています。

編さん事業がさらに具体的になるのは、昭和2(1927)年1月、永島芳郎氏が市史編さん嘱託に任じられてからということになります。編さん室が設置されたのかどうかは知り得ませんが、昭和4年11月には「筆耕( 」が1名雇い入れられています。順調に業績を上げ得たのか、約2年半後の同7年4月には、さらに「筆耕」1名が増員になっています。永島氏は大変几帳面な人だったようで、日々の業務内容を「日誌」として詳細に記録しています。幸いにも昭和八年度の「事務日誌」がありますので、これによって当時の編さん業務のありさまを紹介します。

昭和8年4月1日、新年度の幕あけに記されているのは、臨時雇いだった編さん係員が正式な「福岡市雇」職員に昇任発令されたことでした。市議会議員や訪問者が来室して、展覧会案内状が舞い込み、市内の寺社の来歴について取材に応じる記事が並んだ最後に「新年度新興更生ノ気新タナレトモ左右益々多忙ヲ加ヘム乎( 」と新年度に対する気概を述べています。確かに部下職員の昇任に引き続き、暇のないほどの来訪者の訪れは、士気高揚に十分役立ったものと思えます。

次の日からは日常業務が始まっていますが、いくつかに区分できそうです。それを検討すれば、編さん室がどのような役割を与えられていたかが理解できるでしょう。

まず第一は、福岡市公報への寄稿があげられます。町名由来、福博名所、史影片々という題名で原稿が提出されています。依頼から完成まで短時間が多いということで、常に原稿が用意されていたとも考えられますが、不意の原稿不足を埋めることがあったのかもしれません。むろん、マスコミ等からの歴史的事象の由緒記事の執筆依頼等もこなしています。

市史編さん担当ですから、市内および周辺地域の史料採訪に出かけていることもまま散見されますが、ほんの数件で、人数の制約からかあまり活発にはおこなわれていないのが実状のようです。史料に直接あたる機会は少なかったようですが、郷土史家達文化人との交流は大変なものでした。今日でも多くの業績が知られる人々、たとえば、筑紫頼定( ・豊( 兄弟、三宅安太郎( 、大熊浅次郎( 、三松荘一( 、佐々木滋寛( 、許斐( 友次郎、武谷水城( など、まさにきら星のごとき郷土史家たちが、市史編さん担当のデスクに立ち寄っていることがわかります。

歴史に強いという理由からでしょうか、文化祭事、起工・竣工式等について、福岡市としての祝辞、式辞の起草は枚挙にいとまがありません、自ら勤務時間の多忙さの原因と位置付けていることで明白です。

歴史に強いという事で特筆すべき事があります。それは博多区吉塚( にあった薬王密寺東光院( の保存運動を行った事です。

本寺は大同元(806)年に創建されたと伝えられ、薬師如来立像をはじめとして25体に及ぶ旧国宝(現在は重要文化財)を擁した古刹ですが、財政的に困窮し、仏像の保存も危惧されていました。永島氏は筑紫頼定氏らとともにこれの保存運動に参画し、文化財の保護と収蔵庫の建設に尽力しました。市史編さん事業の多面性・柔軟性が要求された典型的な活動事例です(なお、これらの文化財は後に福岡市に寄贈され、現在福岡市美術館で公開されています)。

このように精力的な活動をしていましたが、年度末の予算編成時の苦労は大変なものであったようで、その様子が文脈にあらわれています。このことについては次号で報告したいと思いますが、いつの時代も変らないものだと、感心したり嘆息したりしているところです。

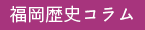

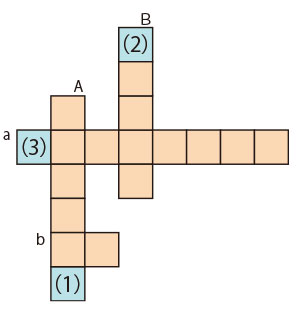

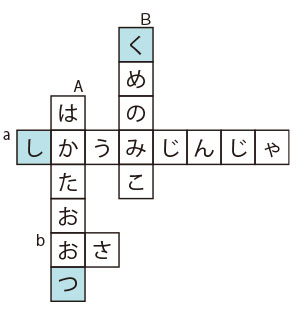

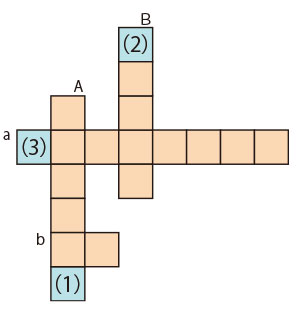

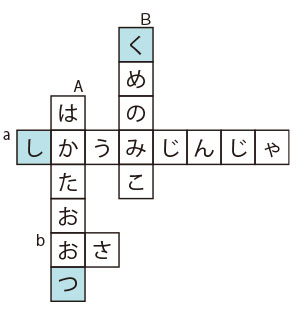

4. ふくおか歴史クロスワード

-

ヒントをたよりに縦・横のマスにひらがなで語句を入れて下さい。どれも福岡に関わりのある歴史上の語句です。(1)~(3)に入る文字を番号順にならべるとある語句になります。

- 縦のヒントA …6文字

-

天平宝字

( 3(759)年、大宰府( が、この場所の警備を強化するように政府に申請しました(『続日本紀( 』より)。那津( や荒津( などとの詳しい関係はわかりませんが、これらを含んだ津の総称とも言われています。以後、長く外交の窓口としても活躍しました。福岡市民になじみ深い地名は、この時はじめて史料に現れます。

→縦Aの最後の文字が、答えの1文字目

- 縦のヒントB …5文字

-

推古

( 天皇10(602)年、大軍を率いて今の糸島にやってきたと言われる皇子(ここでは「~ノミコ」と読みます)の名前です。彼は九州で没しました(『日本書紀( 』より)。厩戸( 皇子(聖徳太子( )の弟にあたります。

→縦Bのはじめの文字が、答えの2文字目

- 横のヒントa …8文字

-

古代の重要な神社を書き連ねた神名帳(『延喜式

( 』)にも名前がみえる、歴史のある神社です。博多湾の入口で玄界灘をのぞむこの神社は、元寇( を描いた『蒙古襲来絵詞( 』にも記されています。現在でも歩射祭や山ほめ祭が大変有名です。

→横aのはじめの文字が、答えの3文字目

- 横のヒントb …2文字

-

古代の通訳です。漢字では「訳語」と記されました。現在、福岡市南区にこれと同じ読みをもつ地名が残っており、関わりが指摘されています。

5. 部会だより

(1) 考古専門部会

人間が歩んできた長い道のりが、大自然の歴史の一頁にも満たない短いものであることは、みなさんご存知のとおりです。

さて、その中で、我々の祖先はあらゆる手段で自然を利用し、時に闘ってきました。考古学では、出土した動物や魚の骨から、知恵と工夫によって自然とともに生き抜いてきた人間の姿を読み解くことができます。

例えば、野生動物の家畜化。「ブタ」が「イノシシの家畜化された姿」であることをご存知でしょうか。オオカミを祖先にもつ「イヌ」は、デンプン質の餌によって歯槽膿漏( になってしまいました。

福岡市史でも、『資料編 考古3』の刊行に向けて、動物の骨の調査を進めています。私達の祖先が動物とどう関わり、どう利用していたのかなどを明らかにしていきたいと思っています。

(2) 古代専門部会

地理資料の収集に取りかかりました。

古代の歴史を考えるには、古文書や古典籍のような文字資料が主な材料となりますが、文字資料に現れる建物や施設が具体的にどこにあったのかとなると、なかなかわからないものです。今日知り得る地名や土地の利用状況などには、これを解くヒントがたくさん隠されています。

読み取るには専門的な知識を要しますが、役所の立地を推測させる地名や、官道( の痕跡と思われる直線道、かつての耕地の区画跡など、特に明治から昭和のはじめにかけての古い地図や地籍図、空中写真などの地理資料から得られる手がかりは大変有効です。

ところが都市化した福岡市では、私たちが実際目にする景観が変わっていくだけではなく、このような地理資料の所在を知ることさえ、年々難しくなってきています。

市史編さんをきっかけに、このような地理情報の蓄積・整理・保存を進めていきたいと思っています。

(3) 中世専門部会

平成21年度刊行予定の『資料編中世1』に収録する文書について、史料調査を進めています。これまで18の文書群について調査を終了しました(10月末現在)。

調査の際、所蔵者の方から、中世の古文書が現在までどのように伝えられてきたか、さまざまな苦労話をよくお聞きします。お話の後で実際にその古文書を見ると、500年もしくはそれ以上前から、よく無事にこれまで残ってくれたと拝みたくなります。このことは、中世の古文書が書かれている和紙がいかに丈夫であるかということも証明しています。

また、古文書を襖( の下張( りに使ってしまったという話をうかがう時もあります。紙が貴重だった昔は、そうしたことがよく行われていたそうです。時々、古い襖の張り替えをしている時に古文書が発見され、新たな歴史が発掘されることがあります。

ご自宅に古い襖が今も使われていたり、倉庫に眠っていたりしていませんか?その際は捨てずに大事に保存してください。そして、市史編さん室までご一報いただければ幸いです。

(4) 近世専門部会

平成24年度刊行予定の『特別編 福岡城』や、同34年度刊行予定の『特別編 地図・絵図』の資料とするため、近世専門部会は福岡市域に関する江戸時代の地図や絵図の所在確認等を行い、必要なものについては写真撮影やデータ提供を依頼するなどの、調査・収集活動を行っています。

その中で、福岡市博物館所蔵の大型城下絵図は、その大きさが約3.5メートル×5メートル、福岡藩が誇った超大型のサイズとつくりで、広げる場所が今までなかったほどのものです。今回、福岡市史のため、特別に九州国立博物館の写場をお借りして撮影しました。広い写場は十分な照明が得られる最新機器が備えられ、しかも天井に大型カメラをセットして撮影するため、今回はじめて、その全体像を撮影することが可能となりました。 ただし、これら大型絵図を運んで、撮影場所にセットするのはやはり人間で、編さん室と福岡市博物館の職員八名で働き、まる一日かかった大作業でした。

(5) 近現代専門部会

近現代専門部会では、平成17年から玄洋社( 記念館において資料調査を行っています。玄洋社記念館では、福岡の近代史を語る上で欠かすことのできない玄洋社にゆかりの資料を収集・公開しています。今回の調査では書籍・雑誌類、掛軸( などをはじめとして、多岐にわたる資料の目録を作成しています。

写真は調査風景を撮影したものです。掛軸を掛けて内容を確認しています。掛軸や古い手紙類に使われる文字は、楷書( ではなく崩してあるのが一般的ですので、ちょっと見ただけでは読めないものが多く、辞書を片手に文字を確認することもしばしばです。また、展示ケースの中には関係者の手紙などが展示されており、特別にケースから出してもらい内容を確認します。

(6) 民俗専門部会

民俗専門部会の最初の刊行物である『特別編現代絵巻・福岡(仮称)』は、平成21年度に刊行予定です。

これまで民俗専門部会では、この特別編の編さんに向けて、さまざまな議論を重ねてきました。福岡に暮らす人々のことばと写真によって、福岡の生活・風習および気風を描き出すという目標を実現するため、具体的にどのような構成にするか、どうすれば福岡と福岡の人々を描けるか、どう描けば市民のみなさまにとって親しみやすいものになるか、特別編という振幅の中でさまざまな可能性を模索し、その過程で調査も同時に進めてきました。調査に行き、整理し、議論し、修正し、また調査に行く。その一端は今号でも触れましたが、こうした繰り返しの中で、徐々に方向性が見えてきました。

福岡市のような140万都市をどう描くか、という問題は、それだけで本が1冊できてしまいそうな難問です。

民俗専門部会がその問いにいかなる答えを出すか、21年度の刊行をどうぞお楽しみに。

6. 歴史万華鏡【2】 お城にみる近現代の福岡

福岡市の歴史の舞台としてまず名前があがるのは、中央区の福岡城跡でしょう。

福岡城は初代福岡藩主黒田長政( が慶長( 6(1601)年から築城し、江戸時代264年の間、黒田氏の居城として偉容を誇りました。しかし、近代に入ってからは、激動の歴史の舞台となっています。

明治4(1871)年の廃藩置県で城内に福岡県庁が置かれましたが、明治6年の筑前竹槍一揆( では、この県庁が焼き打ちされる事件もおこりました。

明治9年には県庁が東中洲に移転し、福岡城には軍隊が置かれています。さらに明治10年、鹿児島の西郷隆盛( に旧福岡藩士族が呼応した福岡の乱では、襲撃目標とされ、城外の山中では激しい戦闘となりました。明治19年には歩兵第24連隊兵営が置かれるに至ります。その間、城内に残った空き地や堀などが授産事業に利用され、維持管理の難しい櫓( 等は市内各所のお寺などに売り払われるなど、かなりの変容がありました。そして昭和20(1945)年6月19日には米軍の空襲を受け、大半は破壊され、9月の米軍進駐で廃城となったのです。

平和台として甦ったのは昭和23年の第三回国体の時です。翌年には球場開きのプロ野球が始まり、昭和32年に国指定史跡となるなど、スポーツ・文化の中心となりました。

昭和六十二年、球場外野スタンド下から古代史を塗り替える鴻臚館跡が発見され、現在は球場の移転など公園整備が進められています。

7. ふくおか歴史クロスワード(解答)

- 縦 Aの答え はかたおおつ

- 縦 Bの答え くめのみこ

- 横 aの答え しかうみじんじゃ

- 横 bの答え おさ

答え:つくし(筑紫)

古代の筑紫の範囲には、いくつかの用例があります。現在の福岡県筑紫野市に所在する筑紫神社付近を指す場合、筑前国・筑後国を合わせた範囲を指す場合、九州全体を指す場合などです。筑紫は「竹斯」「竺志」などと書かれることもありました。筑前国・筑後国は、7世紀の終わりに筑紫が2つに分けられた後の国名です。両国は分割当初、「筑志前」「竹志後」とも記されています。

平安時代、人々は実際に訪れたことがなくても、筑紫を歌に詠み込むことがありました。「ツクシ」を「心を尽くす」に懸けて詠むことで、表現をより豊かにしています。次の歌は伊勢大輔( と呼ばれた大中臣輔親( の娘が詠んだ歌です。

千歳まで 生の松原行く君を 心づくしに 恋やわたらむ (『伊勢大輔集』)

8. 表紙の写真は…

今回は、『特別編 現代絵巻・福岡(仮称)』編さんのために、市内各所を巡っている民俗専門部会の活動を知っていただこうと、福岡市沿岸の遠景と市内の風景を撮影してきました。

背景の写真は、西区能古島( から南東を振り返り、早良( 区百道浜( を撮影したものです。

左にフィルムのコマのように並べた写真は、今度はぐっとカメラをズームして、福岡市の街路と風景を撮影したもの。上から (1)(2)早良区西新( 、(3)早良区脇山( 、(4)(5)東区香椎( 、(6)中央区大名( 、(7)中央区天神( 、(8)西区能古島、となっています。

ご存じの場所などありましたでしょうか。

市内を歩いて思うのは、下町情緒の残る街路や商店街があり、打ってかわって田園があり、住宅街があり、河川敷があり、繁華街・歓楽街があり、さらに離島がありと、福岡市がさまざまな顔を持っていることです。

これらは日が暮れれば、あるいは季節が移れば、また別の顔を見せてくれます。そのバリエーションを網羅しようと思えば紙面がいくらあっても足りませんが、現代の福岡市の息づかいがお届けできればと思います。

9. 編集後記

早いもので今年も師走を迎えました。市史編さん室では刊行に備えて、資料の調査・収集と整理に明け暮れた1年となりました。続々と増える資料たちに埋もれながら、試行錯誤の毎日です。

今号では民俗専門部会の活動を紹介しています。福岡市という都市化の進んだ街で、民俗と銘打って人のいとなみを探る難しさとおもしろさが伝わって来ます。歴史というとつい大きな変化に目がいきがちですが、当然ながら、日々の「継ぐ」中に変化が生まれ、大きな変化の中にも必ず継承したものがあります。私たちそれぞれの毎日が、歴史を継ぐ一端であることを実感させられます。

お正月は久しぶりに自作の黒豆で過ごしながら、心も新たに市史の編さんに取り組みたいと思います。

もともと昭和20(1945)年に弘美さんの祖父が開店した時計・宝飾の卸売店「岡本正商店」が前身で、その当時は黒門川沿いに店舗があり(現在の黒門

弘美さんの祖父は彫金技師として、大叔父は旧陸軍兵器学校で学んだ経験を活かし、時計・眼鏡の技術者としてお店を裏から支えてこられたそうです。

現店主の弘美さんは、専門学校で眼鏡・時計・金属加工などの技術の基礎を学び、卒業後は大叔父の指導のもとに技術研鑚にいそしまれたそうです。現在は販売から修理までを担い、店を支えています。

唐人町商店街の時計・宝飾店「EL MARUICHI」。ダリの絵画のような時計の看板が目印

唐人町商店街の時計・宝飾店「EL MARUICHI」。ダリの絵画のような時計の看板が目印一方で、タミヘさん・節子さんとも、人付き合いに関しては一貫した哲学を持っていました。「付き合いで食事会に行くときとか、そういうところでは決して自分の商売の話をしてはいけない、一切営業はしないと、厳しく言ってました。それが人間関係を上手にやっていくコツだと」。

これらは客との人間関係が密接で、友人との境があいまいな中で培ってきた商人としての振るまい方、と言えるかもしれません。あるいは商いを抜きにして親しい人々に対する義理の通し方、と言い換えることもできそうです。人との付き合い方、仕事をする上での作法というもの、タミヘさんから節子さん、弘美さんへと口伝てに教えられた、商人としての精神です。

弘美さんにお店を継いだわけをうかがってみました。

「祖母・母の代からずっと通ってくださるお客様がいらっしゃる、それがいちばんの理由です。」

古なじみのお客が訪ねてきて祖母・母の話をしていく、弘美さんの旧友が通りかかっては立ち話をしていく、そんな日常の風景の根底には、先代から受け継ぎ、また再生産される地域とのつながりが生きています。

家訓や体験を語り継ぐ、伝統を継承する、というほど大仰でなくとも、「こういうことはいけないよ」「こういうときはこうしたほうがいいよ」、そんなちょっとしたやりとりが、日常で直面するさまざまな場面で活きてくる時、そしてそれらを周囲や次世代に伝えようとする時、そのひとは無意識に継承の担い手となっているのです。

このように伝えられ、受け継がれていく気質は、次の世代の記憶に宿り、人生の指針として現代の人々の生き方に少なからず影響していることでしょう。それは家業を継ぐ場合に限らず、親から子へ、師から弟子へ、上司から部下へ、地域に生きる世代から世代へと伝えられ、時代の流れに即してゆるやかに変化しながら、何気ないふだんの暮らしの中に息づいています。現代のわたしたちの暮らしを個人や家族という単位で語るとき、それは一見、地域や地域の歴史と分断されているように見えますが、実は思いがけないところでつながっているとも言えるのです。

こうしたわたしたちの日々のいとなみに通じつつ、生き方をそれとなく教えてくれるものを知ること、またそれが今のわたしたちの暮らしにどう影響しているかを知ることは、今後のわたしたちの生き方を再考するための指標となることでしょう。これらは民俗専門部会が見つめ、描こうとしているもののひとつでもあります。

民俗専門部会の調査を少しのぞいてみましょう。今回は福岡市博多区川端

お話しくださったのは「とみや洋傘店」の店主、稲富幸吉さん(86歳)。稲富さんにお店の来歴やご自身の修行時代のこと、傘店の商い、傘の修理技術に関することなどを教えていただきました。

商店の、または職人の方々にお話をうかがうと、私たちがふだんあまり意識していない、その職業ならではの言葉が飛び出してきます。何代にもわたって培われ伝えられてきた技術、商売上のやりくり、時代やニーズにあわせた工夫、商いや物作りをするにあたっての精神などです。それらは往々にして明文化されることも記録されることもなく、人から人へ、口から口へと伝えられていきます。その道の人ならば自明のことかもしれませんが、部外者であればなかなか知る機会もない、そんな事柄ばかりです。

わたしたち民俗専門部会が聞き取り調査を行う目的も、ふだんの暮らしの中で、文字として残りにくい、または目に見えない、こうした事柄を知ることで、人々の生活を描き出すことにあります。もちろん対象は商人・職人に限らず、さまざまな職業・産業、または仕事以外の生活や地域活動などを含め、都市部から農村漁村部まで幅広く扱う予定です。

時代の趨勢や急激な環境の変化によって移り変わっていくもの、または連綿と次世代に伝えられていくもの。時代の流れの中で消滅するもの、または新しく生まれてくるもの。これらが今を生きる人々の話の中から浮かび上がってくる時、わたしたちの生活の基点となる現在の福岡市の姿が、あらためて目の前に立ち現れてくるのです。

川端商店街の「とみや洋傘店」。昭和25年に開店、今年で創業57年を数えるそうです。界隈では唯一、蛇の目傘を扱っているとか

川端商店街の「とみや洋傘店」。昭和25年に開店、今年で創業57年を数えるそうです。界隈では唯一、蛇の目傘を扱っているとか最初に、高倉洋彰

『魏志

金印を単なるお宝に終わらせず、漢字という現代の私達にとっても不可欠のアイテムが、どのようにして使われ始めたのかを考える手がかりとされた事は、大変重要な指摘だろうと思います。

続いて鶴間和幸

古代中国の印や封泥

金印が日本にもたらされた事情を、私たちはつい日本の側からばかり推察しがちです。しかし、王朝の移り変わりを踏まえ、中国側からも下賜の意味を考える必要があり、まさに金印がその理由を物語ってくれているという視点は、今後金印の歴史的意義を考える上で欠く事のできないものになるでしょう。

お二人の講演の後には、宮本一夫

古代東アジアの歴史に深い見識をお持ちの先生方ばかりですので、お話は東アジア史の視点から、弥生時代の日本の外交を考えるというダイナミックな展開となりました。先生方のお話によると、奴

この度の講演会は、金印をめぐって私たちの住む福岡市域の歴史が、東アジアの歴史の一部を担っている事を改めて認識する有意義な機会であったと思います。

福岡市史の編さんにどのような形で反映されるのか楽しみになりました。

なお先生方の講演記録は今年度末に発行予定の『市史研究 ふくおか』第2号でご覧頂けます。

大正9(1920)年11月、宇佐書記が市史編さん大綱調査を命じられているのが、編さん事業の第一歩と位置付けられています。個人名が記録されているのは、これがはじめてですから正確なことと考えられますが、現在では当時の業績はわかっていません。今後しだいに明らかになることを期待しています。

編さん事業がさらに具体的になるのは、昭和2(1927)年1月、永島芳郎氏が市史編さん嘱託に任じられてからということになります。編さん室が設置されたのかどうかは知り得ませんが、昭和4年11月には「筆耕

昭和8年4月1日、新年度の幕あけに記されているのは、臨時雇いだった編さん係員が正式な「福岡市雇」職員に昇任発令されたことでした。市議会議員や訪問者が来室して、展覧会案内状が舞い込み、市内の寺社の来歴について取材に応じる記事が並んだ最後に「新年度新興更生ノ気新タナレトモ左右益々多忙ヲ加ヘム乎

次の日からは日常業務が始まっていますが、いくつかに区分できそうです。それを検討すれば、編さん室がどのような役割を与えられていたかが理解できるでしょう。

まず第一は、福岡市公報への寄稿があげられます。町名由来、福博名所、史影片々という題名で原稿が提出されています。依頼から完成まで短時間が多いということで、常に原稿が用意されていたとも考えられますが、不意の原稿不足を埋めることがあったのかもしれません。むろん、マスコミ等からの歴史的事象の由緒記事の執筆依頼等もこなしています。

市史編さん担当ですから、市内および周辺地域の史料採訪に出かけていることもまま散見されますが、ほんの数件で、人数の制約からかあまり活発にはおこなわれていないのが実状のようです。史料に直接あたる機会は少なかったようですが、郷土史家達文化人との交流は大変なものでした。今日でも多くの業績が知られる人々、たとえば、筑紫頼定

歴史に強いという理由からでしょうか、文化祭事、起工・竣工式等について、福岡市としての祝辞、式辞の起草は枚挙にいとまがありません、自ら勤務時間の多忙さの原因と位置付けていることで明白です。

歴史に強いという事で特筆すべき事があります。それは博多区吉塚

本寺は大同元(806)年に創建されたと伝えられ、薬師如来立像をはじめとして25体に及ぶ旧国宝(現在は重要文化財)を擁した古刹ですが、財政的に困窮し、仏像の保存も危惧されていました。永島氏は筑紫頼定氏らとともにこれの保存運動に参画し、文化財の保護と収蔵庫の建設に尽力しました。市史編さん事業の多面性・柔軟性が要求された典型的な活動事例です(なお、これらの文化財は後に福岡市に寄贈され、現在福岡市美術館で公開されています)。

このように精力的な活動をしていましたが、年度末の予算編成時の苦労は大変なものであったようで、その様子が文脈にあらわれています。このことについては次号で報告したいと思いますが、いつの時代も変らないものだと、感心したり嘆息したりしているところです。

-

ヒントをたよりに縦・横のマスにひらがなで語句を入れて下さい。どれも福岡に関わりのある歴史上の語句です。(1)~(3)に入る文字を番号順にならべるとある語句になります。

- 縦のヒントA …6文字

-

天平宝字

( 3(759)年、大宰府( が、この場所の警備を強化するように政府に申請しました(『続日本紀( 』より)。那津( や荒津( などとの詳しい関係はわかりませんが、これらを含んだ津の総称とも言われています。以後、長く外交の窓口としても活躍しました。福岡市民になじみ深い地名は、この時はじめて史料に現れます。

→縦Aの最後の文字が、答えの1文字目

- 縦のヒントB …5文字

-

推古

( 天皇10(602)年、大軍を率いて今の糸島にやってきたと言われる皇子(ここでは「~ノミコ」と読みます)の名前です。彼は九州で没しました(『日本書紀( 』より)。厩戸( 皇子(聖徳太子( )の弟にあたります。

→縦Bのはじめの文字が、答えの2文字目

- 横のヒントa …8文字

-

古代の重要な神社を書き連ねた神名帳(『延喜式

( 』)にも名前がみえる、歴史のある神社です。博多湾の入口で玄界灘をのぞむこの神社は、元寇( を描いた『蒙古襲来絵詞( 』にも記されています。現在でも歩射祭や山ほめ祭が大変有名です。

→横aのはじめの文字が、答えの3文字目

- 横のヒントb …2文字

-

古代の通訳です。漢字では「訳語」と記されました。現在、福岡市南区にこれと同じ読みをもつ地名が残っており、関わりが指摘されています。

さて、その中で、我々の祖先はあらゆる手段で自然を利用し、時に闘ってきました。考古学では、出土した動物や魚の骨から、知恵と工夫によって自然とともに生き抜いてきた人間の姿を読み解くことができます。

例えば、野生動物の家畜化。「ブタ」が「イノシシの家畜化された姿」であることをご存知でしょうか。オオカミを祖先にもつ「イヌ」は、デンプン質の餌によって歯槽膿漏

福岡市史でも、『資料編 考古3』の刊行に向けて、動物の骨の調査を進めています。私達の祖先が動物とどう関わり、どう利用していたのかなどを明らかにしていきたいと思っています。

古代の歴史を考えるには、古文書や古典籍のような文字資料が主な材料となりますが、文字資料に現れる建物や施設が具体的にどこにあったのかとなると、なかなかわからないものです。今日知り得る地名や土地の利用状況などには、これを解くヒントがたくさん隠されています。

読み取るには専門的な知識を要しますが、役所の立地を推測させる地名や、官道

ところが都市化した福岡市では、私たちが実際目にする景観が変わっていくだけではなく、このような地理資料の所在を知ることさえ、年々難しくなってきています。

市史編さんをきっかけに、このような地理情報の蓄積・整理・保存を進めていきたいと思っています。

調査の際、所蔵者の方から、中世の古文書が現在までどのように伝えられてきたか、さまざまな苦労話をよくお聞きします。お話の後で実際にその古文書を見ると、500年もしくはそれ以上前から、よく無事にこれまで残ってくれたと拝みたくなります。このことは、中世の古文書が書かれている和紙がいかに丈夫であるかということも証明しています。

また、古文書を襖

ご自宅に古い襖が今も使われていたり、倉庫に眠っていたりしていませんか?その際は捨てずに大事に保存してください。そして、市史編さん室までご一報いただければ幸いです。

その中で、福岡市博物館所蔵の大型城下絵図は、その大きさが約3.5メートル×5メートル、福岡藩が誇った超大型のサイズとつくりで、広げる場所が今までなかったほどのものです。今回、福岡市史のため、特別に九州国立博物館の写場をお借りして撮影しました。広い写場は十分な照明が得られる最新機器が備えられ、しかも天井に大型カメラをセットして撮影するため、今回はじめて、その全体像を撮影することが可能となりました。 ただし、これら大型絵図を運んで、撮影場所にセットするのはやはり人間で、編さん室と福岡市博物館の職員八名で働き、まる一日かかった大作業でした。

写真は調査風景を撮影したものです。掛軸を掛けて内容を確認しています。掛軸や古い手紙類に使われる文字は、楷書

これまで民俗専門部会では、この特別編の編さんに向けて、さまざまな議論を重ねてきました。福岡に暮らす人々のことばと写真によって、福岡の生活・風習および気風を描き出すという目標を実現するため、具体的にどのような構成にするか、どうすれば福岡と福岡の人々を描けるか、どう描けば市民のみなさまにとって親しみやすいものになるか、特別編という振幅の中でさまざまな可能性を模索し、その過程で調査も同時に進めてきました。調査に行き、整理し、議論し、修正し、また調査に行く。その一端は今号でも触れましたが、こうした繰り返しの中で、徐々に方向性が見えてきました。

福岡市のような140万都市をどう描くか、という問題は、それだけで本が1冊できてしまいそうな難問です。

民俗専門部会がその問いにいかなる答えを出すか、21年度の刊行をどうぞお楽しみに。

明治4(1871)年の廃藩置県で城内に福岡県庁が置かれましたが、明治6年の筑前竹槍一揆

明治9年には県庁が東中洲に移転し、福岡城には軍隊が置かれています。さらに明治10年、鹿児島の西郷隆盛

平和台として甦ったのは昭和23年の第三回国体の時です。翌年には球場開きのプロ野球が始まり、昭和32年に国指定史跡となるなど、スポーツ・文化の中心となりました。

昭和六十二年、球場外野スタンド下から古代史を塗り替える鴻臚館跡が発見され、現在は球場の移転など公園整備が進められています。

- 縦 Aの答え はかたおおつ

- 縦 Bの答え くめのみこ

- 横 aの答え しかうみじんじゃ

- 横 bの答え おさ

古代の筑紫の範囲には、いくつかの用例があります。現在の福岡県筑紫野市に所在する筑紫神社付近を指す場合、筑前国・筑後国を合わせた範囲を指す場合、九州全体を指す場合などです。筑紫は「竹斯」「竺志」などと書かれることもありました。筑前国・筑後国は、7世紀の終わりに筑紫が2つに分けられた後の国名です。両国は分割当初、「筑志前」「竹志後」とも記されています。

平安時代、人々は実際に訪れたことがなくても、筑紫を歌に詠み込むことがありました。「ツクシ」を「心を尽くす」に懸けて詠むことで、表現をより豊かにしています。次の歌は伊勢大輔

千歳まで 生の松原行く君を 心づくしに 恋やわたらむ (『伊勢大輔集』)

背景の写真は、西区能古島

左にフィルムのコマのように並べた写真は、今度はぐっとカメラをズームして、福岡市の街路と風景を撮影したもの。上から (1)(2)早良区西新

ご存じの場所などありましたでしょうか。

市内を歩いて思うのは、下町情緒の残る街路や商店街があり、打ってかわって田園があり、住宅街があり、河川敷があり、繁華街・歓楽街があり、さらに離島がありと、福岡市がさまざまな顔を持っていることです。

これらは日が暮れれば、あるいは季節が移れば、また別の顔を見せてくれます。そのバリエーションを網羅しようと思えば紙面がいくらあっても足りませんが、現代の福岡市の息づかいがお届けできればと思います。

今号では民俗専門部会の活動を紹介しています。福岡市という都市化の進んだ街で、民俗と銘打って人のいとなみを探る難しさとおもしろさが伝わって来ます。歴史というとつい大きな変化に目がいきがちですが、当然ながら、日々の「継ぐ」中に変化が生まれ、大きな変化の中にも必ず継承したものがあります。私たちそれぞれの毎日が、歴史を継ぐ一端であることを実感させられます。

お正月は久しぶりに自作の黒豆で過ごしながら、心も新たに市史の編さんに取り組みたいと思います。

高倉洋彰先生

高倉洋彰先生 鶴間和幸先生

鶴間和幸先生 シンポジウムの様子(司会・宮本一夫先生)

シンポジウムの様子(司会・宮本一夫先生) 講堂客席の様子

講堂客席の様子 出土した動物の骨の調査(福岡市埋蔵文化財センターにて)

出土した動物の骨の調査(福岡市埋蔵文化財センターにて) 超大型絵図の撮影(九州国立博物館にて)

超大型絵図の撮影(九州国立博物館にて) 掛軸の調査

掛軸の調査 書簡の調査

書簡の調査 福岡城 多聞櫓

福岡城 多聞櫓