※記事欄の画像をクリックすると拡大します

-

昭和38(1963)年の空想 「モノレールが走る?」

-

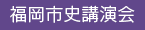

昭和38年1月1日号の「市政だより」は、読者をあっと驚かせるイラストが表紙を飾りました。そこには「10年後のふくおか」と題した昭和48年の市の未来予想図が描かれていたのです。

この図で最も注目したいのは、モノレールの環状線です。西新を出た車両は南部の住宅地を経て都心部の「新博多駅」や天神を通過した後、大濠公園の東側から南下し、最終的に「油山観光センター」へと向かいます。

他にも、当時乗り入れていなかった新幹線が博多まで延伸していたり、西鉄宮地岳線(現貝塚線)の終点が天神付近になっていたり、構想とはいえ交通網の発達には驚かされます。また、団地造成による住宅不足の解消や、上下水道の整備、海岸の埋め立てと工場誘致の実現など、住みよい都市となっている未来が具体的に描かれています。

この図は当時の市の総合計画を基にしながら、交通等については「十年後の夢」を取り入れていると付記されています。全てを実現しようと考えていたわけではないようですが、高度成長期らしい夢のある当時の雰囲気を感じ取ることができます。

画像:福岡市総務局広報統計課編「10年後のふくおか―都市づくりの夢―」西島伊三雄画

(福岡市博物館市史編さん室 宮野弘樹)

-

昭和24(1949)年の空想 その1「西に運河があった?」

-

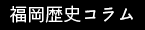

昭和24(1949)年、福岡の未来を語る一冊の本が刊行されました。タイトルは、『大福岡市の構想に就いて』。著者は、当時運輸省博多港工事事務所長を務めていた太田尾廣治。発行者は福岡商工会議所です。太田尾は、昭和22年に所長として着任し福岡の港湾整備に関わった経験から、海に開かれた市の強みを生かすべく本書を執筆しました。

この本には、図面がいくつか収録されています。その中から、博多湾全体を展望した「大福岡市開発計画図」を見てみましょう。この図面は、昭和23年4月に博多港工事事務所が作成したもので、当時は市域ではなかった志賀島や海の中道から、糸島半島の西側までを取り込む構想だったようです。

この中で、特に注目すべきは「糸島運河」です。今津湾から加布里まで、瑞梅寺川、雷山川、泉川を東西につなぐ運河を造り、周辺を「糸島工場地帯」として発展させるという構想です。当時、今津は外国資本や技術を導入する自由貿易港としての役割を期待されていました。

この中で、特に注目すべきは「糸島運河」です。今津湾から加布里まで、瑞梅寺川、雷山川、泉川を東西につなぐ運河を造り、周辺を「糸島工場地帯」として発展させるという構想です。当時、今津は外国資本や技術を導入する自由貿易港としての役割を期待されていました。

さらに、今津湾東側の能古島も運河地帯の一部に含まれていました。能古島は景勝地であり、歓楽地として外国人旅客を受け入れる窓口となっています。その能古島へは、姪浜から大きな吊り橋を建設。今津と博多港をつなぐ航路も確保しています。

太田尾は、河川の利用計画こそが港湾開発の要であるとしています。糸島運河の構想は、それを具現化しようとしたものだったと言えるでしょう。

(福岡市博物館市史編さん室 鮓本高志)

-

昭和24(1949)年の空想 その2「竹下駅周辺に官庁街があった?」

-

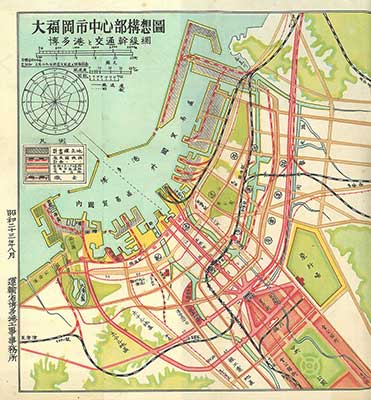

前回に引き続き、太田尾廣治著『大福岡市の構想に就いて』(昭和24年)から、「福岡市中心部構想図」を見てみましょう。図には、東は名島川(多々良川)、南は竹下駅周辺、西は大濠公園までの区域が描かれています。

名島川の下流付近から鉄道路線に沿って、石堂川(御笠川)まで「博多運河」を造り、その周辺を重工業地帯としています。運河はさらに那珂川沿いの中央市場と歓楽地帯まで延び、さらにその中上流の軽工業地帯へとつながっています。石堂川と那珂川の下流域は商業地帯です。これらの地区を運河によって直接つなぎ、海に面した都市の強みを引き出そうとしています。

運河に加え、鉄道網と幹線道路の整備によってさらに交通の利便性を図ります。黒い色がこの時点で存在していた線路で、赤い色が計画線、×印は廃止予定の線路です。

博多駅は現在地に近い場所に移設され、港へまっすぐ伸びる幹線道路は現在の大博通りをイメージさせます。「福岡駅」の南側には、飛行場の西側から那珂川沿いの竹下駅周辺まで、県庁を中心に大きな公園を有する官庁街をつくっています。

線路は港の隅々まで延びています。港湾地域を横断する鉄道路線計画は、湾岸部に高架線を建設して、既設の国鉄筑肥線や貨物鉄道と接続させ環状線を形成するなど、壮大なものでした。

太田尾は巻末で、この計画が「一個人の単なる構想」として取り扱われることを希望しています。しかし、港湾開発や博多駅の移転など、太田尾の構想はその後の福岡市の都市計画に少なからず影響を与えたようです。

(福岡市博物館市史編さん室 鮓本高志)

-

天正15(1587)年の空想 「幻の博多城」

-

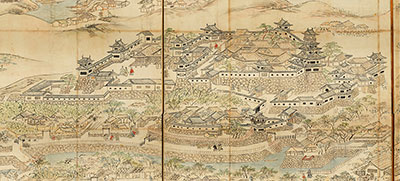

皆さんは、1582年の本能寺の変後、豊臣秀吉に仕え、さまざまな戦に参加した糟屋(加須屋)武則という人物をご存知でしょうか。彼は、福島正則や加藤清正と共に「賤ヶ岳(しずがたけ)の七本槍(やり)」に数えられた人物で、秀吉の天下統一事業として1586年から翌年にかけて行われた九州平定にも従軍していました。

糟屋は、薩摩国の戦国大名・島津義久が秀吉に降伏した直後に、鹿児島にいる秀吉から朱印状で命令を受けました。それは「手が空いたら、博多へ移動し、城の普請(工事)を行え」というものでした(「新編会津風土記」巻三)。

当時の博多は、戦乱で荒廃していました。朱印状には「高麗国へ人数(軍隊)を差し向けて成敗する」とあります。目的は、博多のまちを復興させて朝鮮出兵のための拠点とすることだったと考えられます。博多は、古くから貿易港として栄え、対外的な窓口となっていました。大量の兵器や物資を集積するのに便利だったこともあり、城を造り、それを軸に博多のまちを復興させ狙いだったのでしょう。結局、「太閤(たいこう)町割り」によって博多は復興を遂げ、城は築かれることはありませんでした。

秀吉は、後に名護屋城(佐賀県唐津市)を築城します。なぜ出兵の拠点が博多から名護屋に変更されたのか、具体的な記録は残っていませんが、朝鮮半島により近い位置にあること、リアス式の入り組んだ海岸で多くの船を止めることができる地形だったことなどが、主な理由だと考えられています。

小さな漁村だった名護屋は、全国から集まった諸大名や兵士・商人でにぎわい、当時は大阪に次ぐ第二の都市といわれるほど大きな城下町として繁栄しました。

名護屋城は、五重の天守を備えた立派な城でした。このような立派な城が博多に築かれていたかもしれないと考えると、なんだかワクワクしてきませんか。

名護屋城は、南北が450メートル、東西は600メートル、総面積は17万平方メートルを超える規模と推測され、高さ15メートルに及ぶ石垣で囲まれた壮麗な城だった。本丸からは金箔(ぱく)の瓦も出土している。本丸を中心に渦巻き状に二の丸、三の丸、東出丸、遊撃丸、弾正丸などが配置され、それぞれを経由しないと本丸までたどり着けない造りになっていた。秀吉の死後、廃城となり、現在は石垣だけが残る。

画像:佐賀県重要文化財「肥前名護屋城図屏風」(部分、佐賀県立名護屋城博物館蔵)

(福岡市博物館市史編さん室 八嶋義之)

-

明治~昭和時代の空想 「博多市への夢」

-

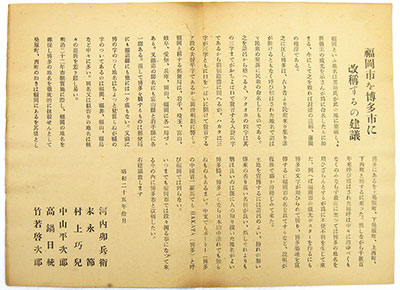

福岡市か、博多市か─。明治23(1890)年2月6日、福岡市会(当時の市議会)で市名改称決議案の採決が行われ、僅差で福岡市に決まった話はご存じの人も多いと思います。

この出来事は、今なお「1票差で敗れた物語」として語り継がれています。しかし、「博多市」実現へ向けた運動がその後も続けられていたことは、あまり知られていないかもしれません。

昭和25(1950)年11月4日、元・福岡市長の河内卯兵衛ほか5人は、福岡市長を訪問し、福岡市を博多市に改称するよう建議しました。河内らは市議会議長、商工会議所会頭など、地元政財界の要人たちにも同様に建議を渡し、市名改称運動を展開させます。

12月には博多の各「流」の代表者たちが、博多市実現期成会の会長に河内を推薦し、全面的に応援することを決めています。河内は博多商人の出身で、大正5(1916)年には「博多改称論」を新聞に発表するなど、改称運動の旗振り役でした。

12月には博多の各「流」の代表者たちが、博多市実現期成会の会長に河内を推薦し、全面的に応援することを決めています。河内は博多商人の出身で、大正5(1916)年には「博多改称論」を新聞に発表するなど、改称運動の旗振り役でした。

年が明けて河内は体調を崩しますが、建議者の一人である元・市会議員の竹若啓次郎が、たびたび河内のもとを訪ねて状況を報告していることが、河内の日記から分かります。3月には河内本人が、商工会議所有志の求めに応じ、市名改称について懇談しています。河内らは、市議会に市名改称の請願を行い、受理されました。しかし、この請願は議会に取り上げられることなく、明治23年のような盛り上がりはありませんでした。

その後、河内は昭和35年にも新聞のインタビューなどで「博多市」への思いを語っていましたが、昭和38年に87歳で亡くなりました。行政区画として「博多」の名が復活するのは、福岡市が政令市となって博多区が誕生した、昭和47年のことでした。

画像:昭和25年に市長に渡されたと考えられる建議書の副本(福岡県立図書館蔵:河内資料5137)

(福岡市博物館市史編さん室 鮓本高志)

-

室町時代の空想 「幻の袖の湊」

-

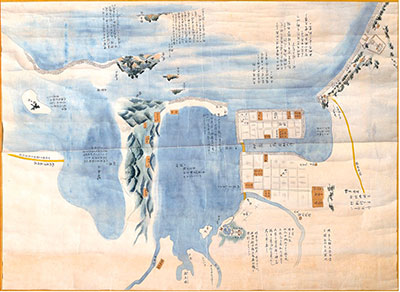

福岡市にかつてあった歴史的な港というと、「袖の湊(みなと)」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。袖の湊は、平安時代末期に平清盛が建造した、日本初の人工の港と伝えらえています。しかし、袖の湊について書かれている当時の史料は、実は全く見つかっていません。

平安時代の歌物語である『伊勢物語』第二十六段に「思ほえず 袖にみなとの さはぐ哉 もろこし舟の 寄りし許に」という和歌がありますが、ここでは「袖の湊」ではなく「袖にみなと」と詠まれています。これは、涙で濡れた袖が港のようだという表現であって、現実の港を示す言葉ではありませんでした。

鎌倉時代になると、藤原定家をはじめとした歌人たちによって、袖の湊が多くの和歌に詠まれるようになりました。これらの和歌は、本来博多とは無関係のものばかりです。しかし、「もろこし舟」や「湊」という対外交流を連想させる語句が含まれていたために海外との貿易港であった博多をイメージさせたのか、室町時代には、歌人たちの間で袖の湊は博多に実在していた港であると考えられるようになっていきました。

鎌倉時代になると、藤原定家をはじめとした歌人たちによって、袖の湊が多くの和歌に詠まれるようになりました。これらの和歌は、本来博多とは無関係のものばかりです。しかし、「もろこし舟」や「湊」という対外交流を連想させる語句が含まれていたために海外との貿易港であった博多をイメージさせたのか、室町時代には、歌人たちの間で袖の湊は博多に実在していた港であると考えられるようになっていきました。

江戸時代には、「袖の湊は和歌の世界にしか存在しない」と指摘する賀茂真淵や伊藤常足といった知識人もいましたが、空想で描かれた絵図や地誌によって、「袖の湊は実在していた」という認識が、多くの人に徐々に定着していきました。

袖の湊は現在の博多区呉服町周辺にあったと推測されていましたが、近年の発掘調査によって、清盛の時代にはすでに陸地であったことが明らかになっています。袖の湊は現実の港湾施設ではなく、長年にわたる人々の空想によって生み出された「幻の港」といえるのかもしれません。

画像:「袖の湊」が描かれた中世博多の想像図 博多往古図〈部分〉江戸時代(福岡県立図書館蔵:大田資料522)

(福岡市博物館市史編さん室 古賀俊祐)

-

昭和60(1985)年の空想 「多くの人や物が出会うまちへ」

-

平成元(1989)年3月17日~9月3日、アジア太平洋博覧会(よかトピア)が、埋め立てられたばかりのシーサイドももちで開かれました。下の写真は、その会場図です。

でも、よく見るとシンボルであるはずの福岡タワーがありません。この図は、博覧会を開くに当たって昭和60(1985)年10月に策定された基本構想に基づく「構想図」なのです。まだタワーの建設も、よかトピアという愛称も決まっていないころ、博覧会の景色が空想でしかなかった時のものでした。

でも、よく見るとシンボルであるはずの福岡タワーがありません。この図は、博覧会を開くに当たって昭和60(1985)年10月に策定された基本構想に基づく「構想図」なのです。まだタワーの建設も、よかトピアという愛称も決まっていないころ、博覧会の景色が空想でしかなかった時のものでした。

博覧会の事務局員はこの構想図を携え、企業や団体へ、パビリオンの出展依頼に走り回りました。パビリオンが具体化していくと、会場の様子は構想図とは変わっていきましたが、東西に長いビーチを備えて、博多湾を会場に取り込むことや、アジアの木々を植え、自然を再現するという最も大きな特徴は、最後まで変更されることはありませんでした。

時は、博覧会ブーム。日本全国のさまざまなまちで、それぞれに工夫を凝らした博覧会が開催されました。でも、海や自然を生かして会場を造り、アジア太平洋地域との関わりを表現した博覧会は、よかトピアだけです。

当時から異彩を放ち、注目されたこの構想には、「国際海浜都市として、国内外の人々や物がたくさん出会うまちになる」という、福岡市の未来像が込められていました。

いざ開会すると、171日間で約823万人もの人々がこの会場を訪れました。多くの人々が、ここで福岡市の未来を体感したのです。

いざ開会すると、171日間で約823万人もの人々がこの会場を訪れました。多くの人々が、ここで福岡市の未来を体感したのです。

その後も福岡市では、1995年にユニバーシアード、2001年には世界水泳選手権大会といったスポーツの世界大会が相次いで開かれました。昨年の統計によれば、コロナ禍以前のピーク時(2018年)には年間約309万人もの外国人が訪れるまちになり、国際会議の開催数では国内ベスト5の常連になっています。

よかトピアの時にはまだ空想でしかなかった国際海浜都市・福岡は、その後、現実のものとなっていったのです。

画像上:構想図(誘致パンフレットより,福岡市博物館蔵)

画像下:実際の会場全景(福岡市博物館蔵)

(福岡市博物館市史編さん室 原田 諭)

-

昭和11(1936)年頃の空想 「時間を旅する鳥瞰図」

-

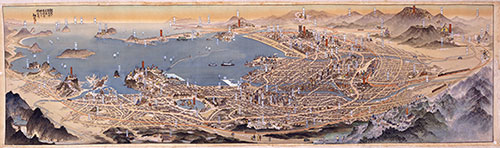

「観光乃福岡市」(前田虹映作)は、同じ空間に福岡の過去、現在、未来が入り混じる不思議な図です。昭和11年ごろに福岡商工会議所が観光鳥瞰図(ちょうかんず)の制作を発注しており、この図も同じ頃に制作されたものと考えられます。制作の狙いは、同年開催の築港博覧会に合わせた観光振興にあったようです。

題名の通り、この図は観光都市としての福岡の姿を表現しています。古くから知られる史跡、寺社、公園が紹介される中で、ひときわ目立つのが百道浜の沖に描かれたモンゴル軍の船です。大正9(1920)年に西新で発見された元寇防塁が、新しい名所になっています。近くの愛宕山には、陸と海で行われる激しい戦闘の模様を眺める人が立っています。

題名の通り、この図は観光都市としての福岡の姿を表現しています。古くから知られる史跡、寺社、公園が紹介される中で、ひときわ目立つのが百道浜の沖に描かれたモンゴル軍の船です。大正9(1920)年に西新で発見された元寇防塁が、新しい名所になっています。近くの愛宕山には、陸と海で行われる激しい戦闘の模様を眺める人が立っています。

この他、濡衣塚(ぬれぎぬづか)や貝原益軒の墓などには、当時の人物がさもそこに立ち現れたかのように描かれ、人々の想像力をかき立てます。

このような観光都市・福岡の振興を後押ししたのは、交通機関の発達ではないでしょうか。昭和11年に福岡第一飛行場(図中の福岡国際飛行場)が雁の巣に開港しました。近年の研究で、この空港の発着便数、旅客数、貨物数は、東京、大阪を全て上回っていたことが分かっています。図中の飛行機の大きさが、空港への期待の現れにも見えます。

図が描かれる契機となった築港博覧会は、もともと博多港の修築を記念して開催されたもので、同時期には博多湾築港計画により、箱崎でも埋め立てが進みました。図には箱崎地区の海岸沿いに倉庫や工場が林立していますが、描かれた当時はほとんどが更地でした。ここにも未来の福岡が描かれていたのです。

画像:前田虹映「観光乃福岡市」(福岡市博物館蔵)

(福岡市博物館市史編さん室 鮓本高志)