◯五ケ山ダムの目的:異常渇水時の緊急補給について

(容量1,660万立方メートル:うち福岡市分1,310万立方メートル)

異常渇水時の緊急補給として、本市分を含む渇水対策容量が確保されます。

通常のダム開発は、10年に1回程度発生する渇水を対象として、ダムから安定的に取水できる水量及びこれに必要な貯水容量が計画されますが、昭和53年や平成6年の渇水はそれを上回る異常渇水であったことから、約300日にも及ぶ長期間の給水制限により、市民生活や都市活動に多大な被害をもたらしました。

その後、長期間の給水制限は行われていませんが、近年の不安定な降雨状況から、渇水のリスクが増大していくことも予測されています。

また、高齢化の進展や水洗トイレの普及により、断水時の水の確保に多大な負担を強いられる世帯が増加していますし、共働き世帯や24時間営業の店舗の増加により、断水の時間設定も非常に難しくなっています。

このため、長期間の給水制限が市民生活や都市活動に与える影響は、以前にも増して深刻になっていると考えられます。

このようなことから、本市は三度、あのような異常渇水による被害を繰り返さないため、引き続き節水型都市づくりを進めるとともに、異常渇水時に緊急補給を行い被害の軽減を図るための渇水対策容量を五ケ山ダムに確保します。

昭和53年 枯渇して湖底を露呈した南畑ダム

昭和53年 バケツに給水をうける市民

| 被害内容 | 被害状況 |

|---|---|

| 給水制限日数 | 287日間 |

| 1日平均給水制限時間 | 14時間 |

| 給水車出動台数 | 13,433台 |

| 苦情・問い合わせ | 47,902件 |

主な被害事例

- 断水は最高で1日19時間にも達し、一日中断水となった地域も発生した。

- 市民は、給水車から家庭までバケツで水を運ばなければならなかった。

- 赤ちゃんがいる家庭では、実家に「渇水疎開」したり、「渇水休暇」を採用した企業や、水を多く使用する美容院や飲食店の中には「渇水倒産」したところもあった。

参考:渇水対策容量の仕組みについて

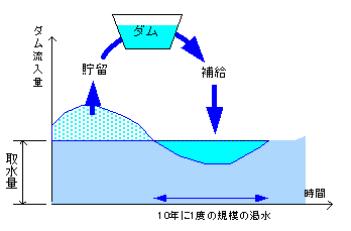

一般的なダムの仕組みについて

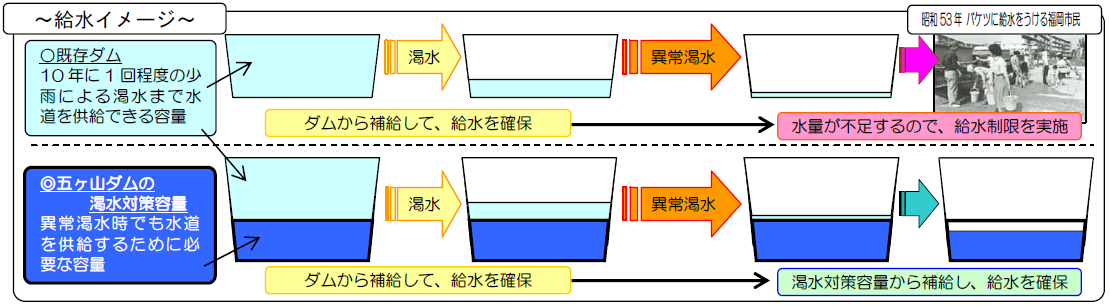

一般的なダムは、おおむね10年に1回程度の渇水に対応するために必要な水量で計画されています。

このため、それを上回る異常渇水が発生した場合、一般的なダムは貯水量が空になるため、十分な補給ができなくなります。

図-1 一般的なダムの考え方

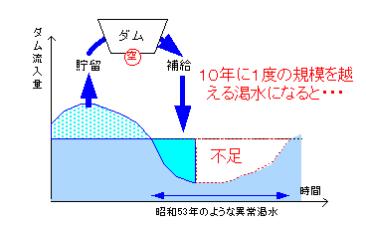

渇水対策容量の仕組みについて

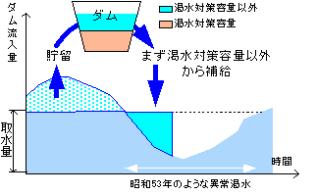

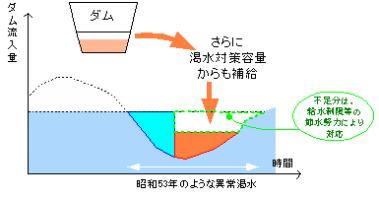

渇水対策容量は、いざという時のための水の緊急備蓄であり、計画規模(おおむね10年に1回程度)を上回る異常渇水時において、必要最低限の市民生活、都市活動を維持するうえで不可欠な水道用水を緊急補給し、渇水被害の軽減を図るものです。

このため通常の少雨時には使用しないで容量を温存しておき、昭和53年、平成6年のような異常渇水時に使用する計画です。

図-2 渇水対策容量を持つダムの考え方

図-3 渇水対策容量の給水イメージ

福岡市水道局

福岡市水道局