医薬品販売制度に関する情報ペ-ジ 事業者の方へ

ここでは、医薬品販売制度の概要等を紹介しています。

1:医薬品販売制度の主な改正点

・医薬品の区分は、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の大きく3種類に分かれます。

要指導医薬品とはスイッチ直後品目、及び劇薬のことです。薬剤師が対面で販売することが義務付けられています。

※要指導医薬品の一覧は、こちらをご覧下さい → 要指導医薬品一覧 (厚生労働省ホームページ)

※厚生労働省ホームページ内「医薬品の分類」中、「(参考)要指導医薬品一覧」から最新の一覧をご確認ください。

・適切なルールの下で、全ての一般用医薬品のインターネット販売が可能です。

詳細については、下記の通知をご確認ください。

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(374kbyte)![]()

(平成26年3月10日薬食発第0310第1号)

2:特定販売について

特定販売とは、インターネット販売、電話販売、カタログ販売等を指します。

◇薬局では、薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)と、すべての一般用医薬品(当該薬局に貯蔵、陳列している医薬品に限る)が販売できます。

◇店舗販売業では、すべての一般用医薬品(当該店舗に貯蔵、陳列している医薬品に限る)が販売できます。

◇第1類医薬品は、薬剤師が販売しなければなりません。

◇ あらかじめ、保健所への届け出が必要です。

医薬品の販売サイトを閲覧する際にパスワード等が必要な場合は、そのパスワード等も併せて提出をしなければなりません。

◇インターネット販売用のホームページについては、必要な事項を表示しなくてはいけません。

- ・店舗の開設者名

- ・店舗の名称や所在地

- ・販売に従事する専門家の氏名

- ・医薬品の陳列が分かる写真 等

表示しなければならない事項の詳細は、こちらをご覧ください。

薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)

※条文抜粋:別表第1の2及び別表第1の3 (111kbyte)![]()

◇例えばインターネット販売の流れは、概ね次のとおりです。

(1)電子メール等で送付された、使用者の状態等(年齢、性別、症状など)を、確認します。

↓

(2)資格者が電子メール等で、使用者の状態等に応じた個別の情報提供(用法、用量、注意点など)を行います。

※第1類医薬品の販売時は薬剤師が第2類・第3類医薬品の販売時は薬剤師又は登録販売者が行います。

↓

(3)情報提供の後、その内容を理解した旨等の連絡が電子メール等で来たことを確認します。

↓

(4)販売(医薬品を発送します。)

※特定販売については、

「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」(374kbyte)![]()

(平成26年3月10日薬食発第0310第1号) の

・第2の10(8)「特定販売の方法等」(P35)、第2の12「特定販売の方法及び留意事項」(P37)・・・薬局

・第3の9(7)「特定販売の方法等」(P52)、第3の11「特定販売の方法及び留意事項」(P54)・・・店舗販売業

等を参照してください。

※その他参考となる情報

一般用医薬品のインターネット販売について (953kbyte)![]()

一般用医薬品を対象に6月12日からスタート!医薬品のネット販売を安心して利用するために

(政府広報オンライン)

3:リスク別情報提供と相談応需体制

要指導医薬品は、薬剤師が対面で情報提供及び指導を行なわなければなりません。

一般用医薬品については、リスクの程度に応じて第1類、第2類、第3類の3グループに分類されており従来と同様に、リスクの程度に応じた情報提供をおこなうこととなります。

詳しくは、下記をご覧ください。

要指導医薬品の指導及び情報提供について

| 分類 | 対応する 専門家 |

該当する医薬品の例 | 適正使用のための 情報提供及び指導 |

購入者から 相談があった 場合の応答 |

|---|---|---|---|---|

| 要指導医薬品 | 薬剤師 | 一部のアレルギー薬 一部の解熱鎮痛薬 劇薬 |

義務 | 義務 |

一般用医薬品の分類と情報提供について

| 分類 | リスクの 程度 |

対応する 専門家 |

該当する医薬品の例 | 適正使用の ための 情報提供 |

購入者から 相談があった 場合の応答 |

|---|---|---|---|---|---|

| 第1類医薬品 | 特に高い | 薬剤師 | H2ブロッカ-含有医薬品、 一部の発毛・育毛剤 |

義務 | 義務 |

| 第2類医薬品 | 比較的 高い |

薬剤師又は 登録販売者 |

主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、 胃腸鎮痛鎮けい薬等 |

努力義務 | 義務 |

| 第3類医薬品 | 比較的 低い |

薬剤師又は 登録販売者 |

ビタミンB・C含有保健薬、 主な整腸薬、消化剤等 |

情報提供が 望ましい |

義務 |

※登録販売者とは、県が行う登録販売者試験に合格し、県の登録を受けた者又は過去に薬種商販売業を開設していたもの等で、県の登録を受けた者。

※福岡県の登録販売者試験についてはこちら(福岡県薬務課のホ-ムペ-ジ)を参照。

4:リスク別の陳列・表示

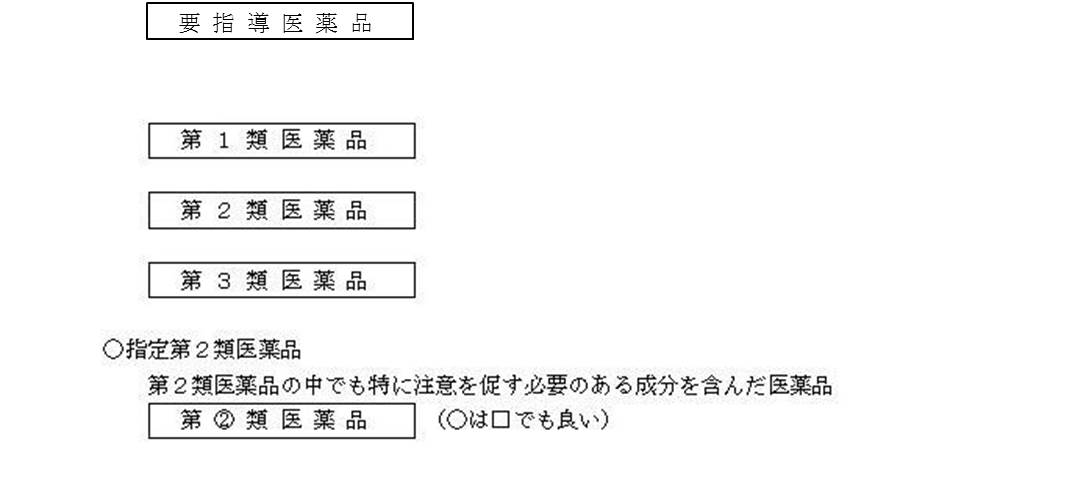

要指導医薬品は、その直接の容器又は直接の被包に「要指導医薬品」の文字を記載しなければなりません(表示例参照)。

※「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」 (374kbyte)![]() (平成26年3月10日薬食発第0310第1号)の、第1の3(4)「要指導医薬品の表示の経過措置」(P4) を参照して下さい。

(平成26年3月10日薬食発第0310第1号)の、第1の3(4)「要指導医薬品の表示の経過措置」(P4) を参照して下さい。

一般用医薬品についても、従来と同様に製品のパッケージの外装にその医薬品のリスク表示を行うことが義務づけられてます。

要指導医薬品は、一般用医薬品と混在しないように陳列しなければなりません。また、カウンタ-内でカウンタ-から1.2m以上離した場所に陳列するか、鍵をかけた設備に陳列する等、購入者が直接手にとれないようにして下さい。

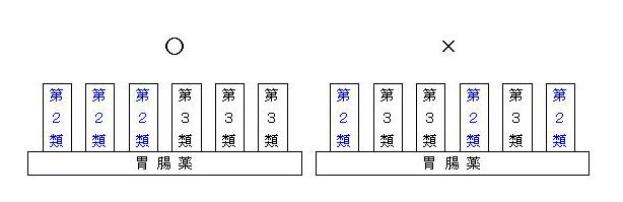

一般用医薬品については、第1類、第2類、第3類のリスク区分が混じり合わない陳列としてください。

第1類医薬品は、従来と同様、カウンタ-内でカウンタ-から1.2m以上離した場所に陳列するか、鍵をかけた設備に陳列する等、購入者が直接手にとれないようにして下さい。

第2類医薬品の中でも特に注意を要する指定第2類医薬品については、情報提供設備より7m以内に陳列して下さい。

○表示例

○一般用医薬品の陳列例

5:厚生労働省 通知集

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の施行について」の一部改正について (83kbyte)![]()

(平成26年3月10日薬食発第0310第4号)

「薬局医薬品の取扱いについて」 (110kbyte)![]()

(平成26年3月18 日薬食発0318第4号)

「薬事法第36条の5第2項の「正当な理由」等について」 (73kbyte)![]()

(平成26年3月18 日薬食発0318第6号)

○ Q&A

「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて」 (143kbyte)![]()

(平成26年3月31日 事務連絡)

「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その2)」 (112kbyte)![]()

(平成26年5月7日 事務連絡)

「医薬品の販売業等に関するQ&Aについて(その3)」 (66kbyte)![]()

(平成26年7月9日 事務連絡)

|

福岡市保健所

|

電話番号

|

|---|---|

|

東衛生課医薬務係

|

092-645-1081

|

|

博多衛生課医薬務係

|

092-419-1090

|

|

中央衛生課医薬務係

|

092-761-7325

|

|

南衛生課医薬務係

|

092-559-5115

|

|

城南衛生課医薬務係

|

092-831-4208

|

|

早良衛生課医薬務係

|

092-851-6567

|

|

西衛生課医薬務係

|

092-895-7072

|