【発行号】令和7年8月15日号【掲載面】東区版【カテゴリー】お知らせ

【東区】歴史歩・歩・歩(さんぽ) ボランティアのおすすめスポット 大陸との交易拠点 顕孝寺

多々良川河畔の高台に、かつて臨済禅宗神感山顕孝寺(しんかんさんけんこうじ)という禅寺がありました。豊後守護だった大友貞宗(さだむね)が14世紀に創建し、聖福寺や承天寺と肩を並べる大寺だったといわれています。開山(かいさん)の闡提正具(せんだいしょうぐ)をはじめとする名僧が代々住職を務めています。

寺の近くにあった高麗淵(こうらいふち)という船が行き来できる入り江には、三韓からの渡航船が北西風を避けるために停泊していたといわれています。

顕孝寺は、古くから大陸や朝鮮半島との交流があった地の利を活(い)かして、外国の文物(ぶんぶつ)を受け入れる交易の窓口の役割を担い、中国商人や渡来僧の交流の拠点としてにぎわいました。中世の福岡を代表する寺院の一つでしたが、永禄から天正年間(1558から1592年)に続いた戦火で焼失しました。

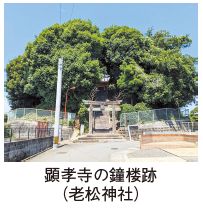

現在、跡地の妙正寺の境内に、顕孝寺があったことを示す石碑があります。南側の老松神社には、かつて鐘楼がありました。妙正寺に隣接する顕孝寺は、慶長19(1614)年に建てられた浄土宗の寺です。

交易船が往来する風景を想像しながら、多々良川の河畔を歩いてみませんか。

「歩・歩・歩(さんぽ)・会」 今村 一朗

-

この記事をシェアする

(新ウィンドウで表示)

(新ウィンドウで表示) (新ウィンドウで表示)

(新ウィンドウで表示) (新ウィンドウで表示)

(新ウィンドウで表示) (新ウィンドウで表示)

(新ウィンドウで表示)