○福岡市消防署処務規程

平成18年10月30日

消防局訓令甲第17号

福岡市消防署処務規程(昭和34年福岡市消防局訓令甲第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 服務(第19条―第31条)

第3章 指導監督(第32条―第36条)

第4章 公文書(第37条―第86条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、消防署(以下「署」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(1) 課 福岡市消防署組織規程(昭和48年福岡市消防局訓令甲第3号)に規定する課をいう。

(2) 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、職員が組織的に用いるものとして、署が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(平成27消訓令甲12・全改、平成31消訓令甲10・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平成27消訓令甲12)

(職員の管理)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、法令、条例その他諸規程の定めるところにより所属職員を管理し、表彰に該当するとき又は法令、条例、命令等に違反したときは、別に定めるところにより必要な措置をしなければならない。

2 署長は、所属職員中に公務による死傷その他重大な事故が発生したときは、直ちに消防局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(庁舎の管理)

第7条 署長は、本署、出張所(以下「署所」と総称する。)及びこれらに附属する設備を管理し、出張所の設置、廃止、移転若しくは名称変更又は署所の改修の必要があると認めるときは、その事由を具し局長に申し出なければならない。

(機械器具の管理)

第8条 署長は、配属機械器具及び物品を関係規程の定めるところにより管理し、破損、紛失又は事故があったときは、速やかに局長に報告しなければならない。

(隣接署との連絡協力)

第9条 署長は、警防計画その他消防事務の執行に関し、隣接の署長と相互に緊密な連絡を保持しなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

第10条から第14条まで 削除

(平成27消訓令甲12)

(小隊の設置)

第15条 消防業務を執行するため署所に所要の小隊を置く。

2 小隊は、小隊長、副小隊長及び隊員で編成する。

3 小隊長は消防司令補、副小隊長は消防士長、隊員は消防副士長及び消防士のうちからそれぞれ署長が命じる。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(小隊長、副小隊長及び隊員の職務)

第16条 小隊長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督して小隊業務を執行する。

2 副小隊長は、上司の命を受け、小隊長を補佐して小隊業務を執行するとともに、必要があるときは、小隊長の職務を代行する。

3 隊員は、上司の命を受け、小隊業務に従事する。

第17条 署長は、あらかじめ小隊長及び副小隊長に事故があるときの代行者を指定しておかなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(小隊業務)

第18条 小隊は、第23条に定める勤務のほか、災害現場における消防活動、機械器具の整備、予防査察、地理水利調査その他上司の命令する業務を行うものとする。

(平成22消訓令甲5・平成27消訓令甲12・一部改正)

第2章 服務

(執務時間)

第19条 署は、昼夜の別なく執務しなければならない。

(勤務の区分)

第20条 職員の勤務は、毎日勤務及び交替制勤務とする。

2 交替制勤務は、第1及び第2の2部に分け、交替で勤務するものとする。

(平成19消訓令甲2・平成27消訓令甲12・平成29消訓令甲2・一部改正)

(大交代)

第21条 交替制勤務の各部が勤務を交替するときは、大交代を実施し、機械器具その他の機器及び関係事務を引き継がなければならない。

(平成29消訓令甲2・一部改正)

(勤務条件)

第22条 職員の勤務時間及びその他の勤務条件については、別に定めるところによる。

2 職員は、執務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

(通信、受付及び監視)

第23条 消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士は、署長の定めるところにより通信、受付及び監視の勤務に服さなければならない。

2 前項の勤務は、1人2時間交替とする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

(平成31消訓令甲10・一部改正)

(受付、監視勤務の排除)

第24条 前条の受付勤務及び監視勤務は、署長が庁舎の構造上その他必要がないと認める場合にあっては、これをさせないことができる。

(予防査察等)

第25条 予防査察、地理水利調査、消防活動、機械器具整備等については、別に定めるところによる。

(隣接市町村に対する応援)

第26条 隣接市町村で災害が発生した場合の消防応援については、別に定めるところによる。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(勤務日誌)

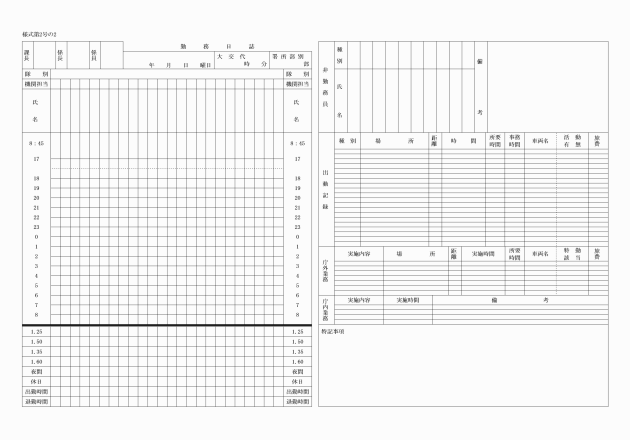

第27条 署所には勤務日誌(様式第2号の2)を備え、所要事項を記載しなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(退庁時における引継ぎ及び文書整理)

第28条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書、帳簿、事務用品等を整理し、所定の場所に収蔵しなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(身分又は進退に関する願い、届け又は伺い)

第29条 職員の身分又は進退に関する願い、届け又は伺いは、すべて書面をもってしなければならない。ただし、軽易な事項に関するものについては口頭によることができる。

2 前項の願い、届け又は伺いは、主管課長及び総務部職員課長を経由して局長にしなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(事務引継)

第30条 職員は、転任、配置換、休職、停職若しくは免職となったとき又は長期にわたって勤務しないことが明らかなときは、当該事由の発生した日から3日以内に後任者又は主管課長の指名する者に事務を引き継がなければならない。

(平成26消訓令甲2・平成27消訓令甲12・一部改正)

(服務)

第31条 職員の服務については、この章に定めるもののほか別に定めるところによる。

第3章 指導監督

(教育訓練)

第32条 署長は、別に定めるところにより職員の教育訓練を行わなければならない。

(平成28消訓令甲3・一部改正)

第33条 削除

(平成27消訓令甲12)

(賞罰事案の報告)

第34条 課長、係長、出張所長及び小隊長は、職員が職務遂行上功労があり、又は他の職員の模範とするに足ると認める場合並びに職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り又は規律を乱し職員としてふさわしくない非行があると認める場合は、その事実を調査し署長に報告しなければならない。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(幹部会)

第35条 署長は、事務執行及び指導監督の徹底を期するため、必要に応じて幹部会を開かなければならない。

2 幹部会は、小隊長以上の職にあるものをもって開くものとする。ただし、会議の内容に応じ係長(出張所長を含む。)以上の職にあるもののみに止めることができる。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(定期会)

第36条 署長は、職員の訓練、礼式及び消防操法並びに執行務その他必要事項の訓授を行うため必要に応じて定期会を開かなければならない。

第4章 公文書

第37条 削除

(平成27消訓令甲12)

(公文書取扱いの原則)

第38条 公文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱うとともに、常に整理してその所在及び処理状況を明らかにし、適正に管理しなければならない。

(公文書の区分)

第39条 公文書の区分は、次のとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 告示 署長名で、一定の事項を公式に広く一般に公示するものをいう。

(2) 公告 署長名で、一定の事項を特定の個人又は一般に周知するものをいう。

(3) 訓達 署長名で、事務処理又は一定事項につき職員又は福岡市消防団員に命令するものをいう。

(4) 一般公文書 前各号のいずれにも該当しないものをいう。

(各システムによる処理)

第40条 公文書の管理及び取扱いについては、原則として文書管理システム、財務会計システム及び庶務管理システム(以下「各システム」という。)により行うものとする。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(文書管理者の設置)

第41条 公文書の管理に関する事務を所掌させるため、各課に文書管理者を置き、当該課の長をもってこれに充てるものとする。

(文書主任等)

第42条 各課に文書主任及び文書副主任を置き、文書主任は、予防課にあっては予防係長を、警備課にあっては警備係長をもって充て、文書副主任は、各課の職員のうちから当該課の課長がこれを選任する。

(平成19消訓令甲2・令和5消訓令甲4・一部改正)

(文書管理者等の職務)

第43条 文書管理者は、当該課における公文書事務の円滑かつ適正な処理に努めるとともに、各システムの適正利用を図り、当該課の文書主任及び文書副主任に対し、必要な指示をするものとする。

2 各課の文書主任は、文書管理者の命を受け、当該課における次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 公文書の収受及び配布に関すること。

(2) 公文書の整理、保存及び廃棄に関すること。

(3) 各システムの適正利用その他公文書事務に関し必要なこと。

3 文書副主任は、文書主任を補佐し、文書主任が当該事務を行うことができない場合は、その職務を代理する。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

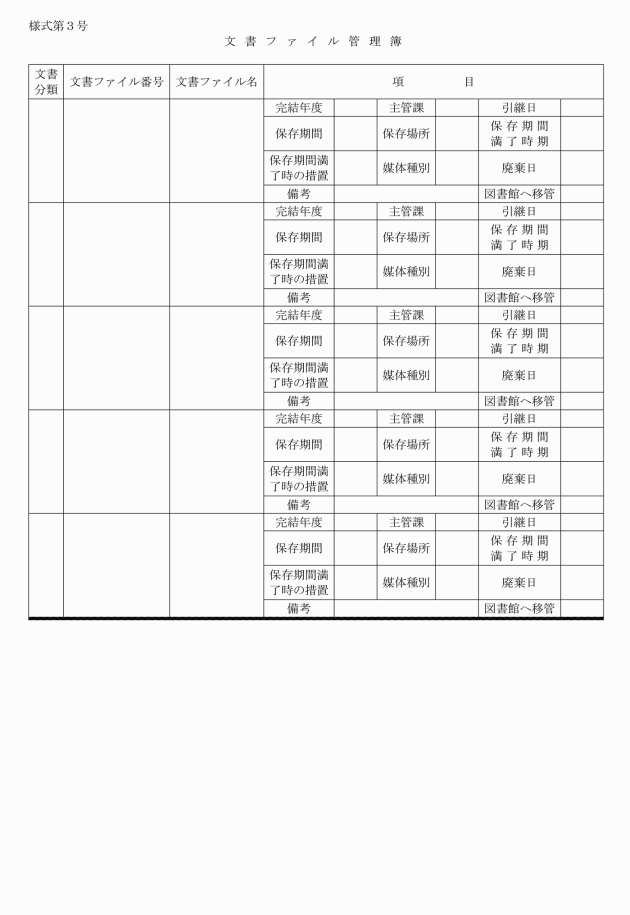

(1) 文書ファイル管理簿(様式第3号)

(2) 財務会計文書ファイル管理簿(財務会計システムによって電磁的記録により作成された管理簿をいう。)

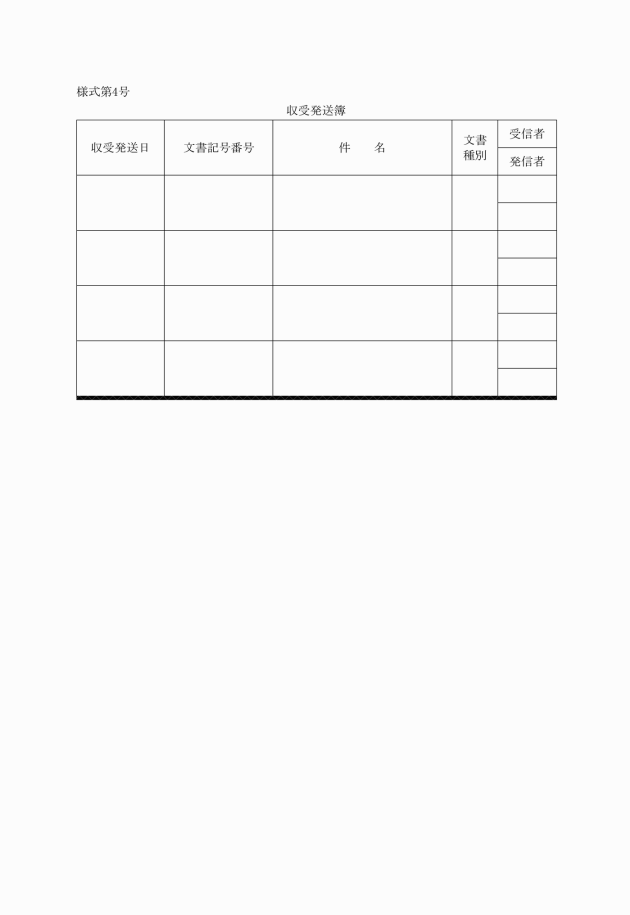

(3) 収受発送簿(様式第4号)

(平成20消訓令甲3・令和6消訓令甲6・一部改正)

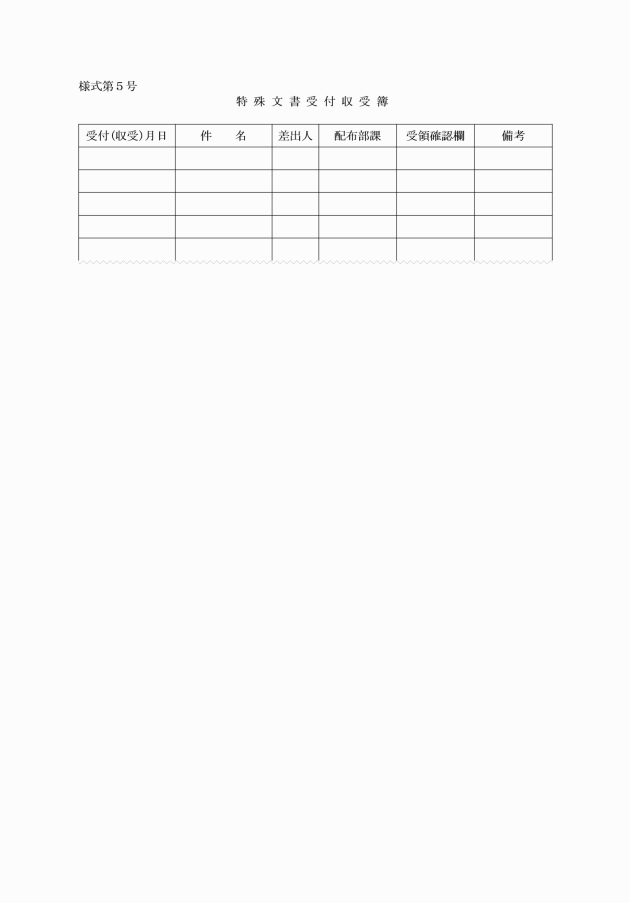

(1) 特殊文書受付収受簿(様式第5号)

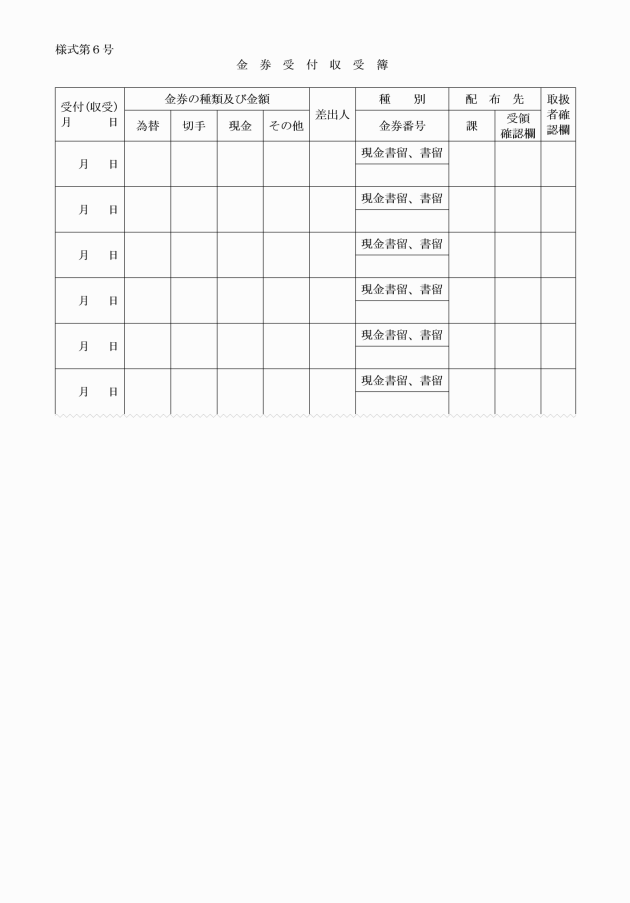

(2) 金券受付収受簿(様式第6号)

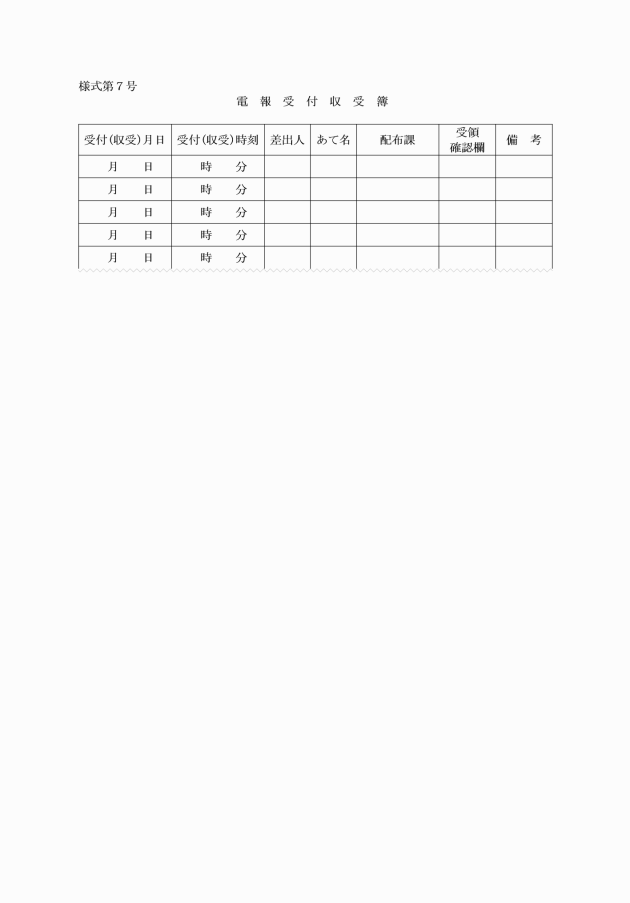

(3) 電報受付収受簿(様式第7号)

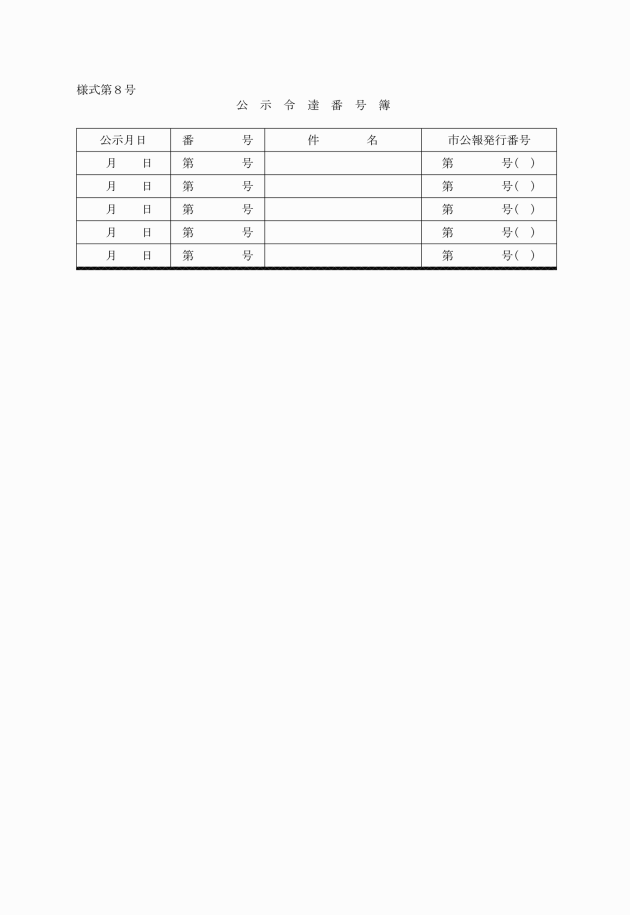

(4) 公示訓令番号簿(様式第8号)

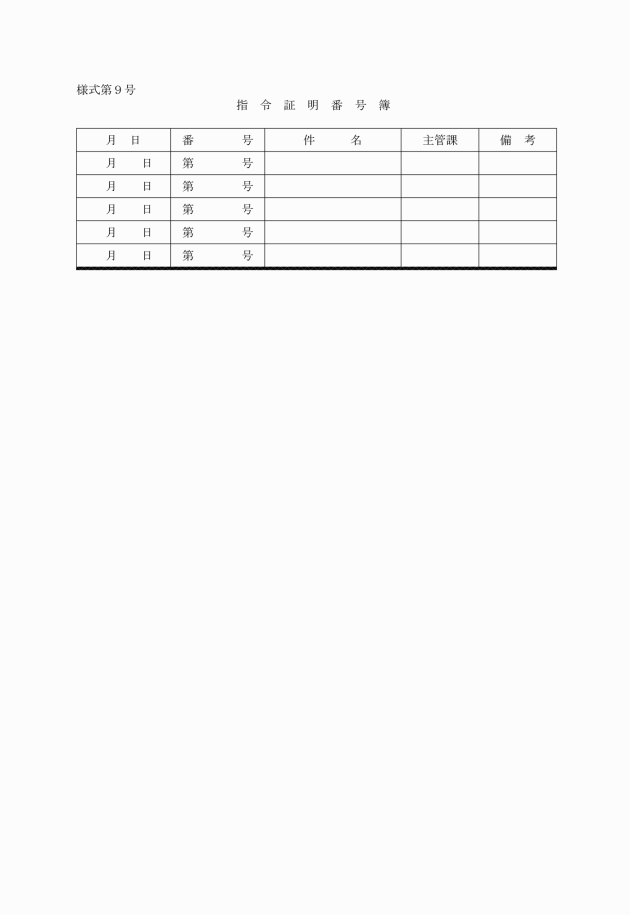

(5) 指令証明番号簿(様式第9号)

2 警備課においては、必要に応じて前項各号に掲げる帳簿を備え付ける。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(到達した文書の取扱い)

第47条 署に到達した文書(各課に直接到達したものを除く。)は、予防課予防係において受け付け、文書の封筒等に受付印(様式第10号)を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、受付印の押印を省略することができる。

(1) 通知書、案内書その他これらに類する軽易な文書

(2) 新聞、雑誌、冊子その他これらに類する印刷物

(3) 一時に多数を受け付ける文書であって、かつ配布すべき主管課が明らかなもの

(1) 特殊取扱に係る郵便(現金書留を除く。)、特定信書便(書留扱いのものに限る。以下同じ。)、機密文書、入札書並びに訴訟及び審査請求に係る文書 特殊文書受付収受簿に記帳すること。この場合において、受付の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係がある文書にあっては、当該文書の封筒に受付時刻を記入すること。

(2) 現金書留郵便(金券が同封されている文書を含む。) 金券受付収受簿に記帳すること。

(3) 電報 余白に受付時刻を記入し、電報受付収受簿に記帳すること。

(平成19消訓令甲2・平成19消訓令甲10・平成28消訓令甲3・令和3消訓令甲9・一部改正)

2 前項の場合において、封筒等の記載事項から配布先を決めることができないときは、当該文書を開封のうえ、予防課長が、当該文書の内容により配布先を定めるものとする。

3 文書主任は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が定める時刻に総務部総務課(以下「総務課」という。)において文書を受領しなければならない。

(令和3消訓令甲9・一部改正)

(時間外に到達した文書)

第49条 予防課予防係の職員の勤務時間外に到達した文書は、受付勤務の職員が保管し、予防課予防係の職員の勤務時間になってから速やかに予防課予防係に引き渡すものとする。

(平成19消訓令甲2・一部改正)

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書又は電磁的記録は、文書管理システムにおける収受登録を要しない。

(1) 第47条第1項各号に掲げる文書

(2) 通知、案内等その内容が軽易な電磁的記録

(3) 主管課において、収受発送簿に代わる他の方法により処理経過を明らかにすることと定めたもの

(4) 他の法令等において処理の方法が定められているもの

(収受した公文書の処理)

第51条 収受した公文書(以下「収受文書」という。)は、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する収受文書は、速やかに一応供覧(処理について指示を受けるため上司に供覧することをいう。)をしなければならない。

ア 重要な事案で処理について直接上司の指示を必要とするもの

イ 処理について長期の日時を要すると認められるもの

(2) 前号に該当しない収受文書への対応については、速やかに起案すること。

(3) 通知書等特段の措置を必要としないものについては、供覧すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、関係職員への周知が必要であるときは、収受文書を回覧すること。

(起案)

第52条 事案の処理に係る意思決定及び報告は、当該事案が軽微なものである場合又は意思決定若しくは報告と同時に公文書を作成することが困難な場合を除き、原則として公文書を作成することにより行わなければならない。

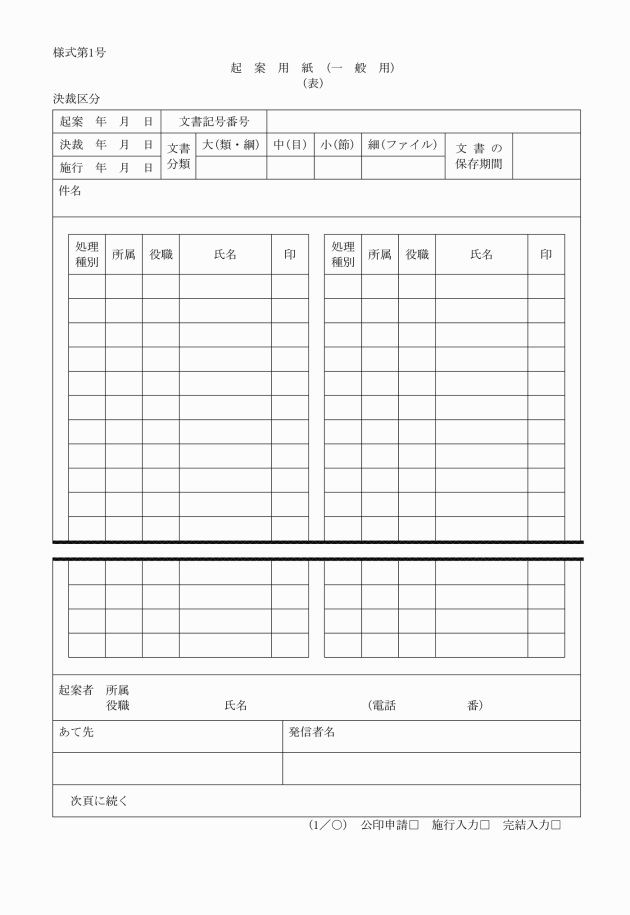

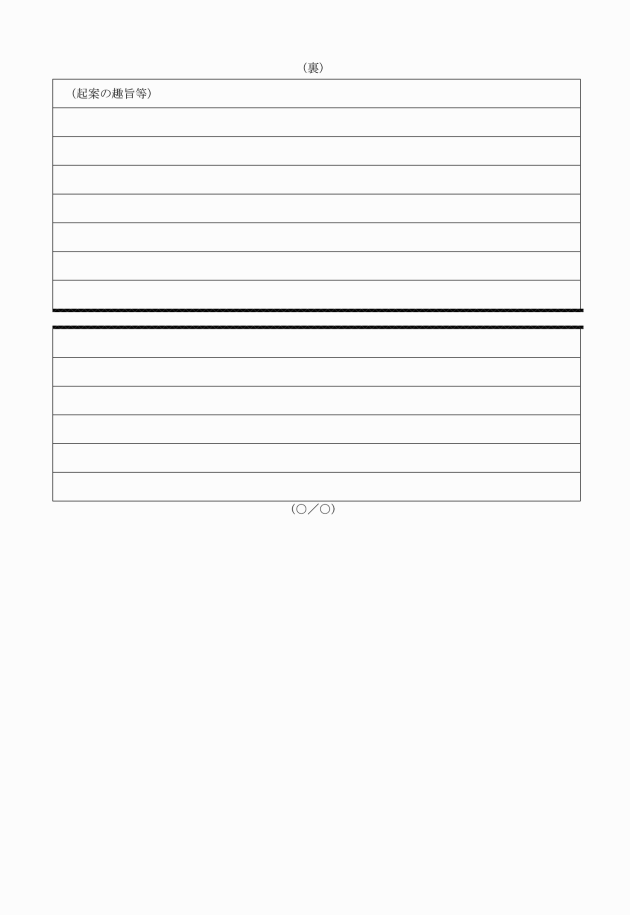

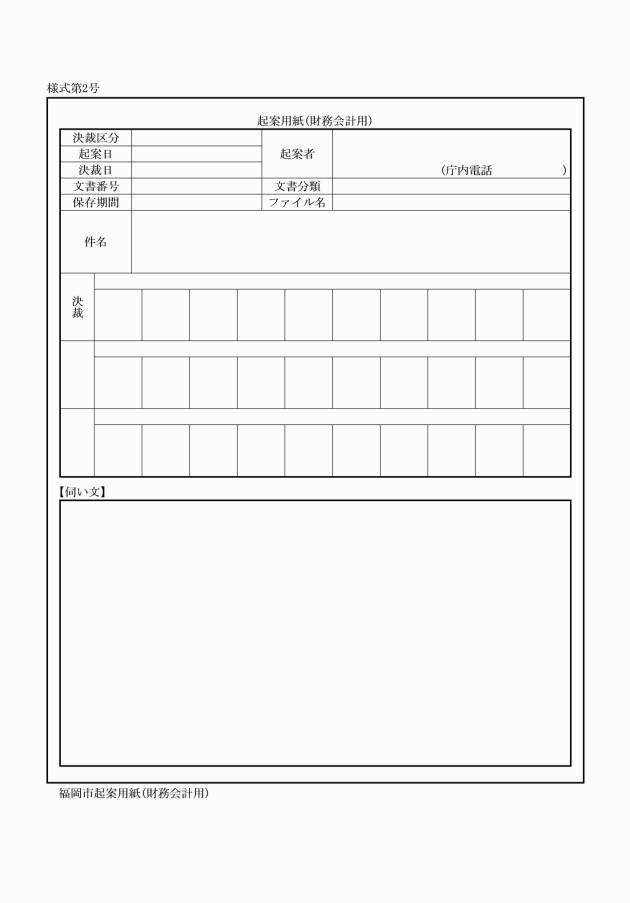

2 起案は、電子起案によるものとし、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。

(2) 2以上の課の主管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係のある課と十分協議して起案すること。

(3) 起案年月日、文書分類記号、保存期間、決裁区分(福岡市事務決裁規程(昭和51年福岡市達甲第7号)に定める決裁権者、福岡市消防局長専決規程(昭和33年福岡市達甲第13号)及び福岡市消防局部長以下専決規程(平成27年福岡市消防局訓令甲第13号)(以下「決裁規程等」という。)に定める専決権者の区分をいう。)及び起案の理由を登録するとともに、関係法令その他参考となる事項を明らかにする資料を添付すること。

(4) 前号に規定する資料は、可能な限り電磁的記録へ変換すること。

(5) 非公開情報(福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第7条各号に掲げる情報をいう。)が含まれているときは、当該情報がみだりに知られることのないよう、文書及び財務システムへの登録において、件名及び共有区分を適切に取り扱うこと。

ア 機密に属し、所属する課内での共有ができない場合

イ アに掲げるもののほか、総務課長が電子起案により難いと認めた場合

ア 契約課契約(福岡市契約及び検査に係る事務分掌の特例に関する規則(平成13年福岡市規則第88号)別表第1契約課の項に掲げるものをいう。)の予算執行伺、財政局合議が必要な支出負担行為書その他の審査課長が紙起案によることと指定したものである場合

イ 支出命令書その他の審査課長が電子起案によることと指定する文書を除き、主管課長が電子起案により難いと判断した場合

当該様式(以下「特定の様式」という。)による起案

(4) 当該文書の内容が定例又は軽易なものである場合 文書の余白に処理案を朱書して行う起案(以下「簡易起案」という。)

(1) 緊急を要する文書は「至急」と、重要な文書は「重要」と起案に用いる用紙等に朱書すること。

(2) 機密に属する文書は、「秘」と起案に用いる用紙等に表示するほか、封筒に入れる等配慮すること。

6 事案の意思決定又は報告と同時に公文書を作成することが困難である場合においては、事後速やかに公文書を作成しなければならない。

(平成20消訓令甲3・平成27消訓令甲12・平成29消訓令甲2・平成31消訓令甲10・一部改正)

(作成要領)

第53条 公文書は、次の各号に定めるところにより、努めて平易簡明に作成しなければならない。

(1) 漢字は、「常用漢字表」(平成22年内閣告示第2号)によること。

(2) 仮名遣いは、「現代仮名遣い」(昭和61年内閣告示第1号)によること。

(3) 送り仮名は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)によること。

2 文書の用紙は、日本産業規格A列4番を縦長に用いるものとする。ただし、これにより難い場合については、この限りでない。

3 文書の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等の規定により様式が定められているもの及びその他総務課長が縦書きを適当と認めたものについては、この限りでない。

4 公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成要領は、市長事務部局における文書の作成要領の例による。

(平成22消訓令甲5・令和3消訓令甲9・一部改正)

(1) 告示 公文書規程別表に定める告示の公文例の例による。

(2) 公告 前号に同じ。

(3) 訓達 公文書規程別表に定める訓令の公文例の例による。

(4) 発送する文書(以下「発送文書」という。) 公文書規程別表に定める発送文書の公文例の例による。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(決裁)

第55条 決裁を要する公文書は、上司の承認を受けた後、決裁権者又は専決権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、電子起案を行った案件については電子決裁によるものとし、紙起案を行った案件については紙決裁によるものとする。

(合議等)

第56条 他の課に関係ある事項については、主管課長が決裁したのち当該課に合議しなければならない。

2 合議を受けた者は、その公文書を速やかに処理しなければならない。

(1) 電子決裁 文書及び財務システムに代決の処理を行い、決裁権者又は専決権者が復帰の際、直ちに確認できる状態にすること。

(2) 紙決裁 起案用紙等の所定の欄に「代」と朱書きしたうえで代決する者が押印等をし、決裁権者又は専決権者が復帰の際、速やかに報告し、又は供覧すること。

(1) 電子決裁 文書及び財務システムに後閲の処理を行い、当該上司が登庁の際、直ちに確認できる状態にすること。

(2) 紙決裁 起案用紙等の当該所定の欄に「後閲」と朱書し、当該上司が登庁の際、速やかに報告又は供覧すること。

(平成20消訓令甲3・平成22消訓令甲5・平成27消訓令甲12・平成31消訓令甲10・令和3消訓令甲9・一部改正)

(決裁を経た起案文書の取扱い)

第58条 起案文書(電子起案又は紙起案を行った公文書をいう。以下同じ。)の決裁が完了したときは、決裁年月日を文書及び財務システム又は起案用紙等に記録し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 施行を要する公文書(軽易なものを除く。)については、次条に定めるところにより文書記号及び文書番号を付すこと。

(2) 告示、公告及び訓達については、予防課において公示訓達番号簿に記帳して暦年による番号を付し、公示又は通知の手続を取ること。

(3) 指令及び証明については、指令証明番号簿に記帳して暦年による番号を付すこと。

(4) その他の公文書については、その内容に従い、適切に処理すること。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(文書記号及び文書番号)

第59条 文書記号は、署又は課の名称の略称を基準として総務課長が定める。ただし、許可、認可又は証明等の業務を行う場合においては、当該業務を所管する課の文書管理者がその取扱いを明らかにしたうえで独自の記号を定めることができる。

2 文書番号は、会計年度又は暦年ごとに付すものとする。この場合において、収受文書に対する回答として発送等を行う公文書又は発送等を行った公文書に対する回答として収受する公文書については、既に付した番号を用いるものとする。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(浄書)

第60条 浄書を要する公文書については、起案者が浄書したものを決裁を経た起案文書と照合しなければならない。

(発信者名義等)

第61条 公文書の発信者名義は、署長その他法令により権限を有する者(権限の委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、軽易なものについては、その性質及び内容に応じた発信者名義とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、印影印刷用公印の印影を使用する公文書及び本市の機関へ伝達する公文書については、職名のみによることができる。

3 施行を要する公文書には、必要に応じ、発信者名の下に所管の署課名を括弧書きで表示するとともに、下部余白に担当者名及び連絡先を表示するものとする。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(公印及び契印)

第62条 施行する公文書への公印の押印は、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 契約、許可、認可その他法的効果を有するもの

(2) 法令等において公印の押印を要することとされているもの

(3) その他主管課長が必要と認めるもの

2 本市の機関以外に対して施行する公文書への公印の押印を省略するときは、当該公文書の右上に「公印省略」と表示しなければならない。

3 第1項第1号に規定する公文書が2枚以上のものであるときは、公印でその継ぎ目を割印しなければならない。

4 契印は、特に必要と認められる場合に限り、押印するものとする。

(令和3消訓令甲9・一部改正)

(発送等)

第63条 本市の機関以外への公文書(電磁的記録を除く。次項において同じ。)の伝達は、発送(電子郵便によるものを除く。以下同じ。)によるものとし、予防課において行う。ただし、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、主管課において発送又は手渡しを行うことができる。

2 電子郵便による公文書の発送の方法については、総務課長が別に定めるところによる。

3 本市の機関以外への公文書の伝達(文書管理システム、全庁OAシステム又はファクシミリを利用するものに限る。)は、各課において行うものとする。この場合において、当該伝達は、総務課長が別に定めるところにより行わなければならない。

4 本市の機関への公文書の伝達は、文書管理システムによる送信により行うものとする。ただし、これにより難い場合は、文書の配布を行うことができる。

5 前項ただし書の場合において、総務課に設置する文書連絡箱を利用して配布する方法によるものとする。ただし、機密に属する場合、緊急を要する場合その他必要があると認める場合は、主管課は直接配布することができる。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(機密等を要する公文書)

第64条 公文書のうちその内容が機密に属するもの又は親展の取扱いを必要とするものの施行は、文書の発送又は手渡しによらなければならない。

3 機密に属するものについては、その文書及び封筒に「秘」と、親展の取扱いを必要とするものは「親展」と表示しなければならない。

(施行後の取扱い)

第65条 起案文書の施行が終わったときは、施行年月日を文書管理システム又は起案用紙等に記録しなければならない。

(文書分類表による整理)

第66条 公文書は別に定める文書分類表に基づき整理しなければならない。

2 文書管理者は、文書分類表の記載事項を変更しようとするときは、総務課長に申し出て、その承認を受けなければならない。

(平成31消訓令甲10・一部改正)

(1) 公示訓達関係文書 公布、公表又は公示をした日

(2) 照会、申請等の往復文書 それらに対して回答、許可等を発送し、若しくは送信し、又はこれらが到達した日

(3) 帳簿類 当該帳簿の閉鎖の日

(4) 訴訟関係書類 当該事件が完結した日

(5) 出納に関係する書類 当該出納のあった日

(6) 契約関係文書 当該契約の期間が満了する日

(8) 供覧又は回覧を必要とするもの その供覧又は回覧が終わった日

(9) 台帳類のうち決裁等の処理を要しないものであって、主管課長が常時使用するものとして指定したもの 常時使用しなくなった日

(10) その他の公文書 当該公文書が施行された日

(完結時の処理)

第68条 文書管理システムにより電子決裁を行った公文書が完結したときは、同システムに完結日を記録するとともに、次条第1項に規定する文書ファイルに綴じ込まなければならない。

2 財務会計システムにより電子決裁を行った公文書が完結したときは、次条第1項に規定する文書ファイルに綴じ込まなければならない。

3 紙決裁を行った公文書が完結したときは、次の各号に定めるところにより処理をしなければならない。

(1) 成冊し、その背表紙には、文書の名称、完結年度、保存期間、文書分類記号及び主管課名を記載した文書保存シールを貼ること。

(2) 年間の発生件数が少ないものは、文書分類表上の節及び保存期間が同一の文書に限り、合冊できること。

(3) 目次を付すこと。

(4) 文書の成冊に当たっては、当該文書の保存期間に耐えるよう製本その他の適切な措置を講じること。

4 第52条第2項第4号の規定により文書を電磁的記録に変換したときの当該文書(法令その他刊行物等を除く。)の整理については、前項各号の規定の例による。

5 公文書の整理は、会計年度ごととする。ただし、暦年ごとに整理する必要がある場合は、この限りでない。

(平成20消訓令甲3・平成27消訓令甲12・一部改正)

(文書ファイル及び文書ファイル管理簿の設定)

第69条 各課は、完結した公文書を綴じ込むため、文書及び財務システム上に文書ファイルを設けなければならない。この場合において、文書ファイルの設定は、文書分類表に定められた名称ごとに行い、完結年度、保存期間その他必要事項を入力するものとする。

2 各課は、前項の文書ファイルについて、公文書が完結した日の属する年度ごとに総務課長が定める時期までに、文書及び財務システム上に文書ファイル管理簿を作成しなければならない。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(未処理文書の確認及び整理保管)

第70条 文書主任は、その属する課における未処理である文書等の有無について随時確認し、適切な処理がなされるよう担当者に必要な指示を行わなければならない。

2 担当者は、未処理である文書を一定の場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(保存)

第71条 完結した公文書(以下「完結文書」という。)は、文書分類表の区分に従い保存しなければならない。

(電磁的記録の保存及び管理)

第72条 完結文書(電磁的記録に限る。)は、文書管理システムに記録された電磁的記録にあっては総務企画局行政部総務課長が、財務会計システムに記録された電磁的記録にあっては会計管理課長が、庶務管理システムに記録された電磁的記録にあっては人事課長が、各課が所管する公文書である電磁的記録(各システムに記録されたものを除く。)にあっては文書管理者が、次に定めるところにより、適正に保存し、及び管理しなければならない。

(1) き損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないようにすること。

(2) 情報化の進展状況、記録媒体の耐用年数等を勘案して、必要に応じて、定期的なバックアップ等の措置を講じること。

2 常用文書の保存は、文書管理システムにおいて行う。ただし、これにより難い場合は、主管課長が指定する場所において保存する。

(平成20消訓令甲3・平成26消訓令甲2・令和6消訓令甲6・一部改正)

(災害時に対する措置)

第73条 文書管理者は公文書のうち重要なものについては、災害時に対する措置を講じておかなければならない。

(保存期間の起算)

第74条 保存期間は、会計年度により整理する公文書にあっては当該公文書が完結した日(以下「完結日」という。)の属する会計年度の翌年度の4月1日から、暦年により整理する公文書にあっては完結日の属する年の翌年の1月1日から起算するものとする。

(電磁的記録以外の完結文書の収蔵)

第75条 文書管理者は、電磁的記録以外の完結文書(保存期間が1年である公文書及び常用文書を除く。)については、当該文書の完結年度の翌々年度(暦年により編さんした完結文書にあっては、完結年の翌々年)の9月末日までに書庫に収蔵しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理者は、事務処理上その他特別の理由により収蔵できない完結文書については、当該文書管理者の指定する場所において保存することができる。

3 文書管理者は、第1項の規定により収蔵した文書(以下「収蔵文書」という。)について、総合図書館長と協議のうえ、適当と認めるものの保存を総合図書館長に委託することができる。

4 前項に定めるもののほか、収蔵文書の保存の委託について必要な事項は、総務課長が定める。

(平成27消訓令甲12・一部改正)

(完結文書の総合図書館長への移管)

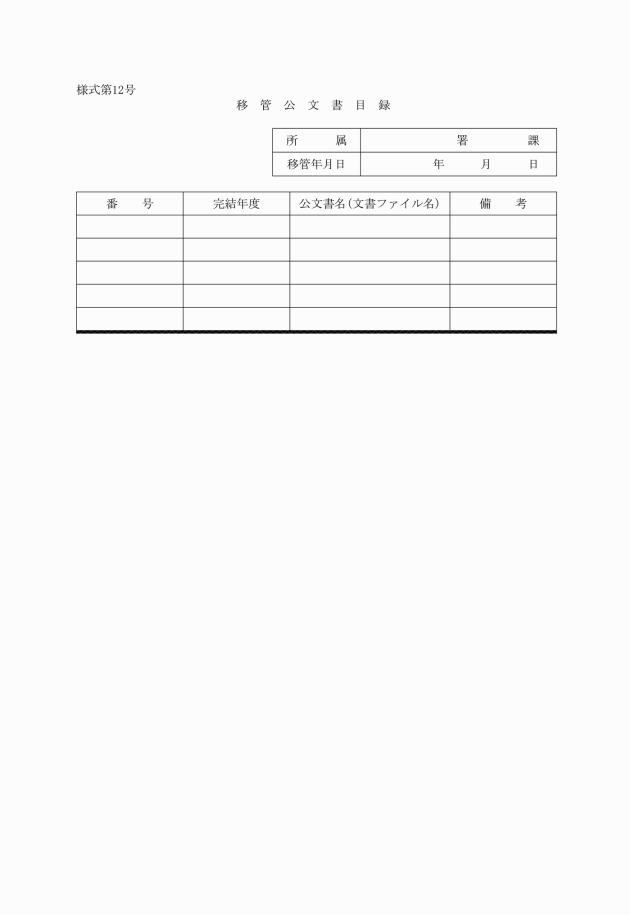

第76条 文書管理者は、収蔵文書のうち完結後30年を経過したもの(次に掲げるものを除く。)及び保存期間が満了したもので別に定める基準により歴史的又は文化的価値があると認められるものについては、総合図書館長と協議のうえ、当該文書管理者が作成した移管公文書目録(様式第12号)を添えて総合図書館長へ移管するものとする。

(1) 現に使用しているもの

(2) 移管することができない特別の理由があるもの

(閲覧及び貸出し)

第77条 文書管理システムにおいて保存されている他課の完結文書を閲覧しようとするときは、当該完結文書の共有区分に従って行わなければならない。

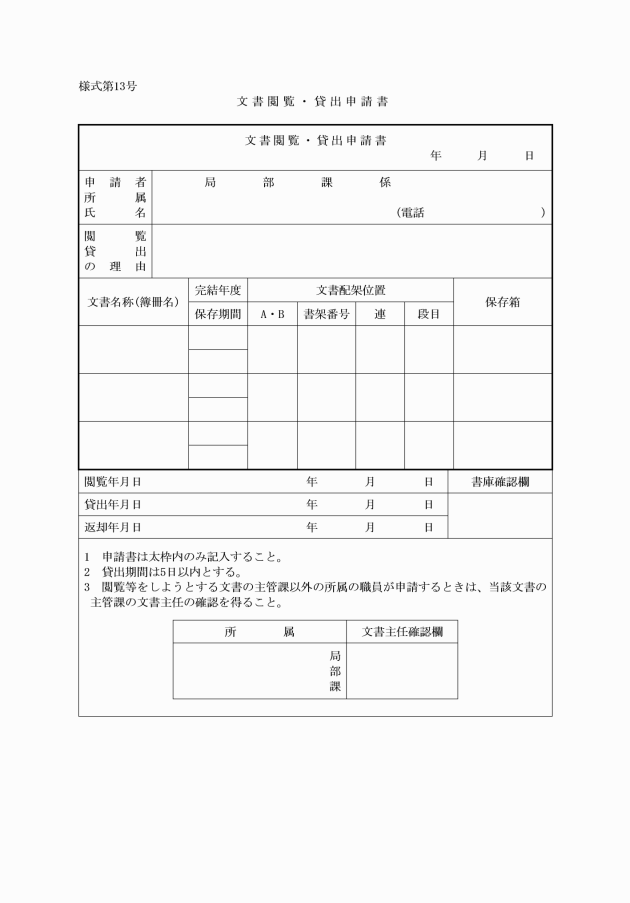

2 収蔵文書の閲覧又は貸出しを受けようとするときは、文書閲覧・貸出申請書(様式第13号)により文書管理者に申請しなければならない。

3 収蔵文書は、文書管理者の指示に従い、所定の場所で閲覧しなければならない。

4 収蔵文書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、文書管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

5 文書管理者は、貸出期間中であっても、必要があると認めるときは、当該貸出文書を返却させることができる。

6 収蔵文書の貸出しを受けた職員は、当該文書を庁舎外に持ち出し、又は転貸してはならない。ただし、やむを得ない理由があると文書管理者が認め、文書管理者の許可を得た場合に限り、庁舎外に持ち出すことができる。

7 前各項の規定は、保存文書の閲覧及び貸出しについて準用する。この場合において、これらの規定中「収蔵文書」とあるのは「保存文書」とする。

(平成20消訓令甲3・平成27消訓令甲12・令和6消訓令甲6・一部改正)

(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟に関するもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に継続している審査請求に関するもの 当該審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して1年間

(4) 福岡市情報公開条例第5条の規定による公開の請求があったもの 同条例第11条第1項又は第2項の決定の日の翌日から起算して1年間

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求があったもの 同法第82条第1項若しくは第2項、第93条第2項又は第101条第2項の決定の日の翌日から起算して1年間

2 文書管理者は、保存期間を経過した公文書で、更に保存年限を定めて保存する必要があるものについては、総務課長の承認を得て、保存期間の延長をすることができる。

(平成28消訓令甲3・令和5消訓令甲4・一部改正)

(書庫の管理)

第79条 書庫は、予防課長が管理し、整理整とんに努めなければならない。

2 書庫内においては、火気を厳禁し、災害時に対する措置を講じておかなければならない。

(マイクロフィルムによる保存)

第80条 公文書のうち総務課長が適当と認めるものについては、その公文書をマイクロフィルムにして保存することができる。

2 マイクロフィルムの整理及び保存について必要な事項は、総務課長が別に定める。

(紛失等)

第81条 第77条第2項の規定に基づき、閲覧又は貸出しを受けた収蔵文書を紛失し、破損し、又は汚損したときは、当該職員が所属する課の文書管理者は、局長に報告するとともに、総務課長に始末書を提出しなければならない。

2 保存文書を紛失し、破損し、汚損し、又は消去したときは、当該職員が所属する課の文書管理者は、局長に報告するとともに、総務課長に始末書を提出しなければならない。

(廃棄)

第82条 保存期間が満了した公文書は、次の各号のいずれかに該当するものを除き、文書管理者による決定に基づいて、廃棄しなければならない。

(2) 第78条に規定する保存期間の延長を行った公文書

2 各システムにおいて保存されている完結文書は、それぞれのシステムによって廃棄を行い、その他の完結文書については、その形質に応じた廃棄を行うものとする。

3 文書管理者は、公文書の廃棄を行ったときは、総務課長にその旨を報告しなければならない。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(永年文書の廃棄)

第83条 文書管理者は、保存期間が永年である文書(保存を開始した日から10年を経過していないものを除く。)について、廃棄しなければならない特別の事由が生じたときは、署長の承認及び総務課長の許可を得て廃棄することができる。

(廃棄時の注意事項)

第84条 個人情報若しくは機密情報が記録されている公文書又は印影その他の悪用のおそれがあると認められるもの(各システムで処理されている公文書を除く。)は、その部分を裁断し、焼却し、又は消去する等適切な処理をしなければならない。

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(委任)

第85条 公文書の取扱いについて、この規程により難い事由がある場合は、総務課長が定めるところにより処理することができる。

(図面の備付け)

第86条 署には、次に掲げる事項を表示した図面を備え付けなければならない。

(1) 出張所の位置、管轄区域並びに隣接署への道路及びキロ数

(2) 管轄区の道路調べ

(3) 消火栓、貯水槽、防火井戸、河川池沼その他の水利の位置

(4) 水火災防ぎょ上注意を要する建築物、危険物その他の所在位置

(5) 警防資材の格納位置

(6) 水利を基礎とする防火区域

(7) 前各号に掲げるもののほか、警防上必要と認められるもの

2 出張所には、前項各号に準じた図面を備え付けなければならない。

(平成29消訓令甲2・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市消防署処務規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 旧規程の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、消防局長が定める。

改正文(平成19年3月29日消訓令甲第2号)抄

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成19年9月27日消訓令甲第10号)抄

平成19年10月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日消訓令甲第3号)抄

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月30日消訓令甲第12号)抄

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日消訓令甲第3号)抄

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月30日消訓令甲第2号)抄

平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日消訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市消防署処務規程別記様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和2年4月13日消訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市消防署処務規程別記様式第2号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年4月1日消訓令甲第9号)

この規程による改正前の福岡市消防署処務規程別記様式第2号の2、様式第5号から様式第7号まで及び様式第13号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

改正文(令和5年3月30日消訓令甲第4号)抄

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月28日消訓令甲第6号)抄

令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日消訓令甲第6号)

この規程による改正前の福岡市消防署処務規程別記様式第2号及び様式第3号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

(平成27消訓令甲12・旧様式第2号繰上)

(令和6消訓令甲6・全改)

(令和3消訓令甲9・全改)

(平成20消訓令甲3・一部改正)

(平成31消訓令甲10・全改)

(令和3消訓令甲9・一部改正)

(令和3消訓令甲9・一部改正)

(令和3消訓令甲9・一部改正)

(令和3消訓令甲9・全改)