○福岡市下水道暗渠の占用に関する規則

平成14年3月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、本市が所有する下水道暗渠の占用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 下水道暗渠 本市が所有する下水道の排水施設のうち暗渠である構造の部分をいう。

(2) 電線等 電線及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の2第2号に規定する工作物をいう。

(3) 熱交換器等 熱交換器及び下水道法施行令第17条の2第3号に規定する工作物をいう。

(4) 下水熱 下水を熱源とする熱をいう。

(平成31規則54・一部改正)

(占用許可の対象)

第3条 下水道暗渠の占用の許可(以下「占用許可」という。)の対象とする下水道暗渠は、次に掲げるとおりとする。

(1) 内径(形状が円形以外のものにあっては別に定める方法により内径に換算して得た長さをいう。)が250ミリメートル以上のもの

(2) 改築、修繕、移設等が計画されていないもの

(3) 設置後30年を経過していないもの

(4) 電線等及び熱交換器等(以下「占用物件」という。)が設置されていないもの

(平成31規則54・一部改正)

第4条 電線等による占用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者

(3) 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第25号に規定する一般放送事業者

2 熱交換器等による占用許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項に規定する熱供給事業者

(3) 下水熱の利用に関する適切かつ確実な計画並びに下水熱の利用を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有する者であると市長が認めた者

(平成17規則108・平成26規則41・平成31規則54・一部改正)

(事前協議)

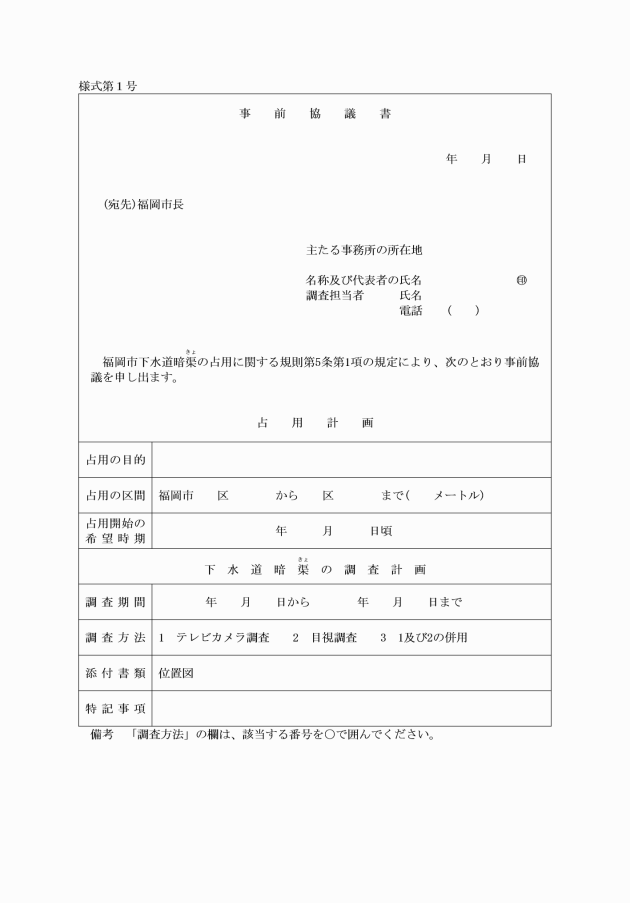

第5条 占用許可の申請をしようとする者(以下この条において「申請予定者」という。)は、あらかじめ下水道暗渠の占用計画について事前協議書(様式第1号)を市長に提出し、協議しなければならない。

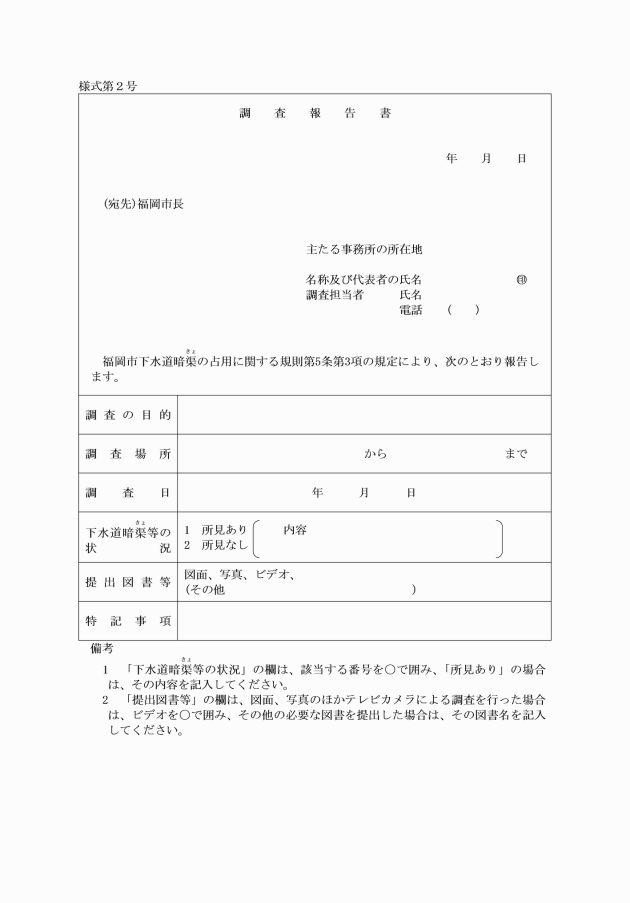

2 申請予定者は、市長が必要があると認めたときは、前項の占用計画に係る下水道暗渠を調査することができる。

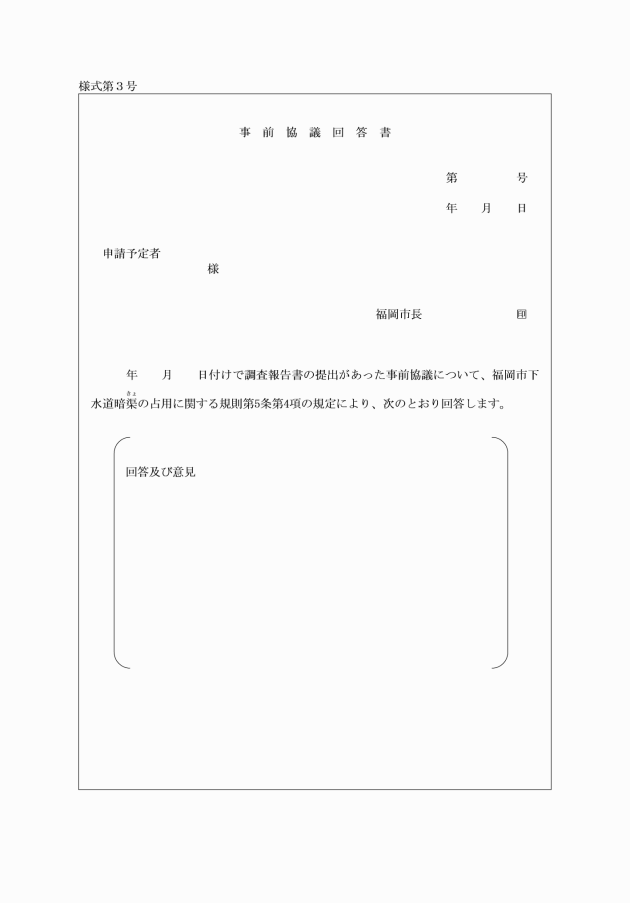

4 市長は、申請予定者から調査報告書が提出されたときは、必要な意見を付して事前協議回答書(様式第3号)を申請予定者に交付するものとする。

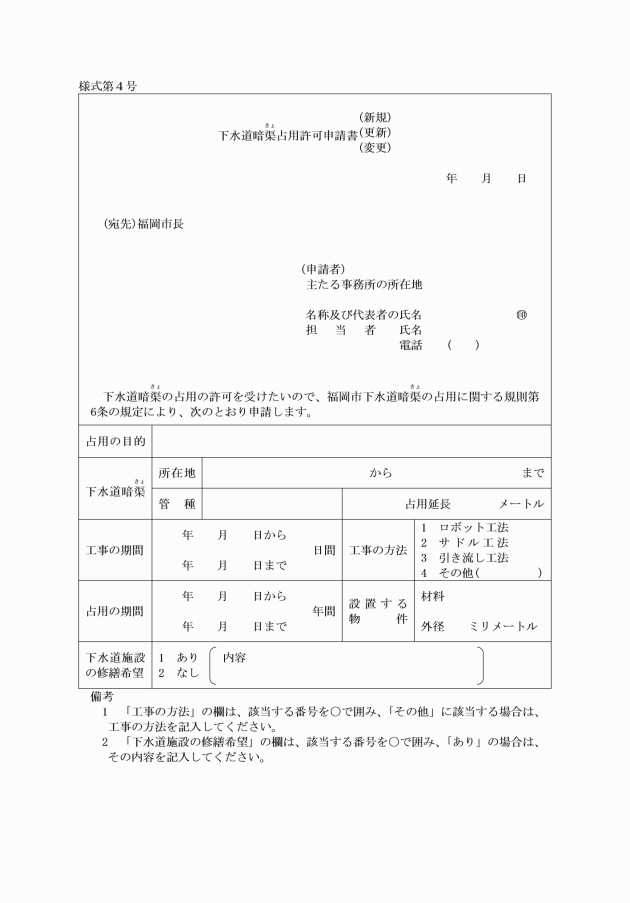

(占用許可の申請)

第6条 占用許可を受けようとする者は、市長から事前協議回答書の交付を受けた後に、下水道暗渠占用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 下水道暗渠占用許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 占用する下水道暗渠の場所を表示した図面

(2) 設置する占用物件の形状、寸法、構造等に関する仕様書及び図面

(3) 設置する電線等の維持管理及び通信上の事故又は熱交換器等の維持管理及び運用上の事故への対応方法に関する計画書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平成31規則54・一部改正)

(占用許可の基準)

第7条 市長は、電線等による下水道暗渠占用許可申請書の提出があった場合において、その占用が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであるときは、占用許可をするものとする。

(1) 電線等の条数が1であること。

(2) 電線等を設置する下水道暗渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が、100分の1以下であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性があるものであること。

(4) 電圧がかからない電線等であること。

(5) 電線等の設置に係る工事及び電線等の維持管理の方法が、下水道暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないと市長が認めるものであること。

2 市長は、熱交換器等による下水道暗渠占用許可申請書の提出があった場合において、その占用が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであるときは、占用許可をするものとする。

(1) 申請者が設置しようとする熱交換器等が次に掲げる技術的基準に適合すること。

ア 熱交換器等を設置する箇所が下水の排除及び下水道暗渠の管理上著しい支障を及ぼすおそれが少ない箇所であること。

イ 熱交換器等を設置する下水道暗渠の断面積に占める当該熱交換器等の断面積の割合が下水の排除及び下水道暗渠の管理上著しい支障を及ぼさないものであること。

ウ 熱交換器等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性及び耐水性があるものであること。

エ 地震によって公共下水道による下水の排除及び処理に支障が生じないよう可撓継手の設置その他の措置が講じられていること。

オ 熱交換器等の設置により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

カ 電圧がかからない熱交換器等であること。

キ 熱交換器等の温度が過度に上昇又は低下する場合には、耐熱材等を設けること。

ク 熱交換器等の維持管理の方法が、下水道暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないと市長が認めるものであること。

(2) 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。

ア 下水道暗渠を一時閉じ塞ぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

イ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 熱交換器の内部を流れる熱源水は、公共下水道に当該熱源水が流入した場合であっても、公共下水道の管理上著しい支障となるおそれがないものであること。

(4) その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、占用がこれらの規定に定める基準に適合しない場合であっても、下水道暗渠の管理上支障がないと認めるときは、占用許可をすることができる。

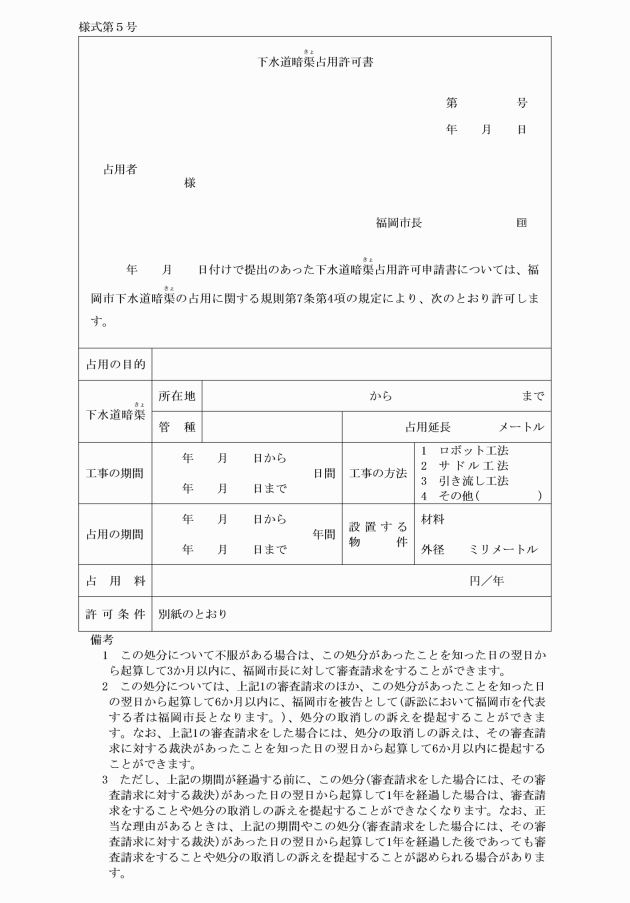

4 市長は、占用許可をしたときは、申請者に対し、下水道暗渠占用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(平成31規則54・一部改正)

(占用許可の更新)

第8条 占用許可の更新を受けようとする者は、占用許可の期間が満了する日の30日前までに下水道暗渠占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

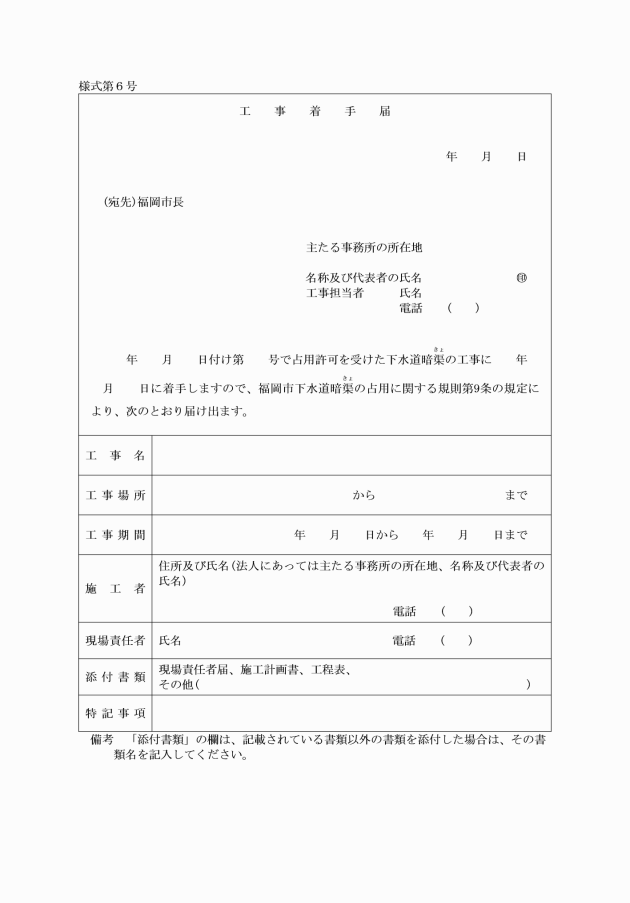

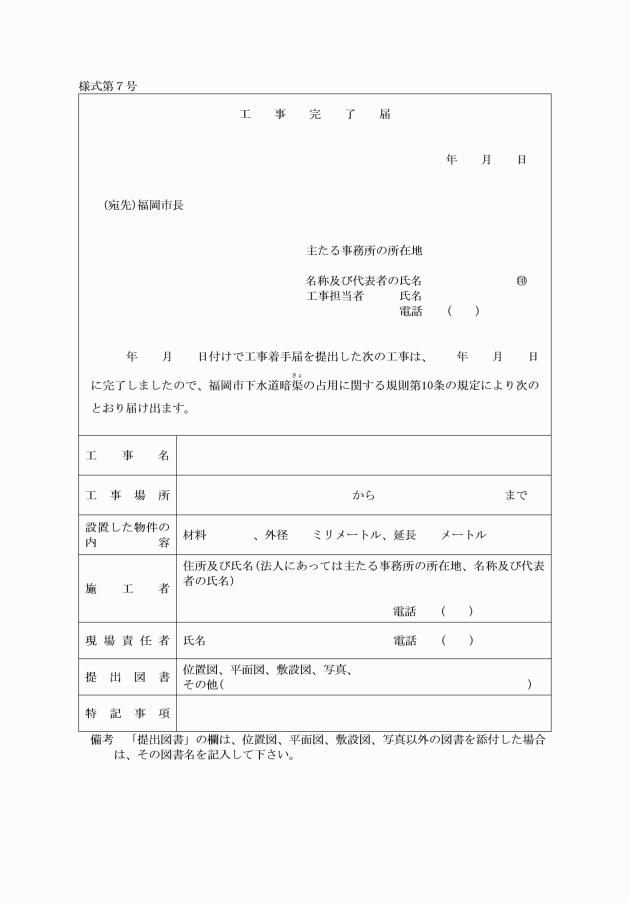

(工事の着手)

第9条 占用者が占用許可に係る工事に着手しようとするときは、工事着手届(様式第6号)に関係図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(占用料)

第11条 占用者からは、別表に定めるところにより算定した額(熱交換器等に係る占用にあっては、市長が別に定める額)に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の占用料を徴収する。

(平成26規則41・平成31規則54・一部改正)

(占用料の減免)

第11条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため占用するとき。

(2) 当該占用が、下水道事業の円滑な遂行に寄与することとなるとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(平成31規則54・追加)

(占用期間中の管理)

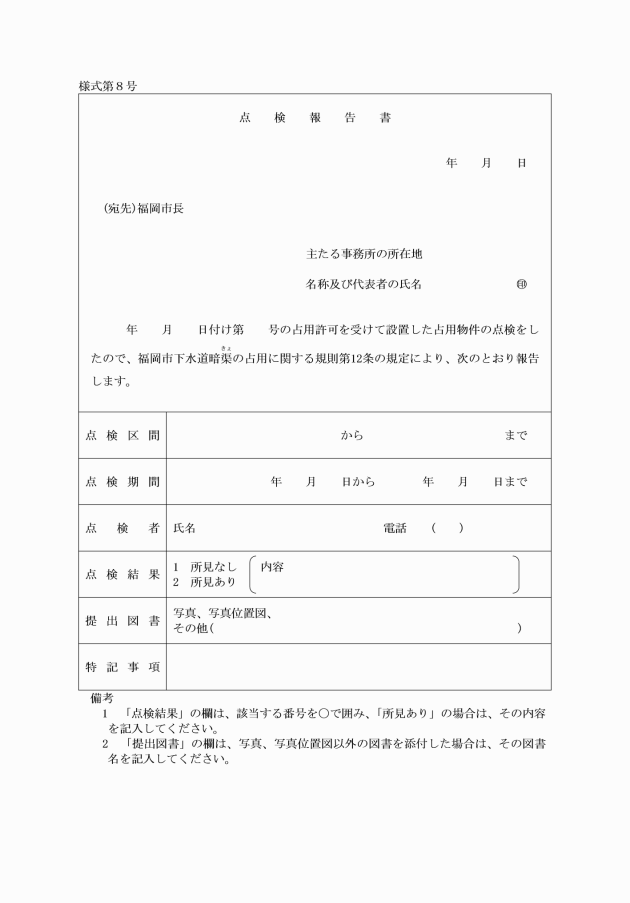

第12条 占用者は、占用許可に係る占用物件について毎年1回以上点検を行わなければならない。

3 市長は、下水道暗渠の管理上支障があると認めるときは、占用者に対し、必要な措置を講じるよう命じることができる。

(平成31規則54・一部改正)

(原状回復)

第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自己の負担において占用物件の撤去又は移設を行い、当該下水道暗渠を原状に復さなければならない。

(1) 占用者が下水道暗渠の占用を中止したとき。

(2) 下水道暗渠の占用許可の期間が満了したとき。

(3) 占用者が下水道暗渠の占用許可を取り消されたとき。

(4) 市長が下水道暗渠の改築、修繕、移設等を行うとき。

2 市長は、前項第4号に掲げる場合には、あらかじめ書面により占用者にその旨を通知するものとする。

(平成31規則54・一部改正)

(費用の負担)

第14条 占用者は、災害その他特別の事由により占用物件に損傷が生じ、又はその損傷により第三者に損害を与えたときは、自己の負担により当該占用物件を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成31規則54・一部改正)

(台帳)

第15条 市長は、占用許可に関する台帳を備え、常にその状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成20規則16・一部改正)

附則 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月31日規則第108号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月27日規則第41号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成28年11月14日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月1日規則第54号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表

電線等の外径 | 単位 | 金額 |

20ミリメートル未満 | 長さ1メートルにつき1年 | 440円 |

20ミリメートル以上30ミリメートル未満 | 550円 | |

30ミリメートル以上 | 1,320円 |

備考

1 電線等の長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げて計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。

(平成28規則157・一部改正)

(平成28規則157・一部改正)

(平成28規則157・一部改正)

(平成17規則108・平成28規則157・平成31規則54・一部改正)

(平成28規則157・一部改正)

(平成28規則157・一部改正)

(平成28規則157・平成31規則54・一部改正)