対策の内容および分類

※短期的、中期的の分類は対策の内容によるものであり、中期的対策の中には、既に施工中や早期に着手する事業などで、計画期間の前期で整備が完了するものも含む。

短期的対策(小規模)

1.管渠清掃

管渠内に堆積している土砂や夾雑物等を取り除き、流下能力を回復させる。

なお、管渠清掃は従来から定期的に行っているが、雨期前に優先的に行ったり、頻度を高める。

2.人孔蓋の取り替え

人孔蓋を、ロック付の標準蓋等に取り替え、 飛散による事故を防止する。(図-1)

図-1 人孔蓋

3.会合箇所の改良

降雨時に多量の雨水が集中する河川への放流口や雨水渠合流点等の雨水を下流へスムーズに流下させるよう改良する。(図-2)

図-2 会合箇所の改良

4.土のうの設置

雨水渠からの溢れを防止するため、土のうを設置する。(写真-1)

写真-1

5.緊急資材の配備

雨水排水の流末が伏越等の特殊な構造になっている地区に可搬式ポンプ等を配備する。

6.雨水桝の改良・増設

降雨時に下水管渠への流入口の不足等により、道路冠水等が発生している箇所において、雨水桝の改良・増設をする。

7.グレーチング蓋の設置

既設側溝等の蓋を雨水が流入しやすいグレーチング蓋に取り替える。

8.横断側溝の設置

降雨時に路面を流れる雨水が低地に流れ込まないように、グレーチング蓋を使用した横断側溝を設置する。(写真-2)

写真-2

9.ゲート等の改良

農業用水路も兼ねた雨水渠について、豪雨時にスムーズに開閉できるようゲートを改良する。(図-3)

図-3(左)ゲート改良前 (右)改良後

10.土のうの配備

豪雨時に下水道施設等の被害防止のため、市内のポンプ場等に土のうを配備する。

11.排水ポンプ車の配備

地下空間の浸水など都市型水害に対応するため、浸水箇所に移動して排水ができる排水ポンプ車を配備する。(写真-4)

写真-4

短期的対策(中規模)

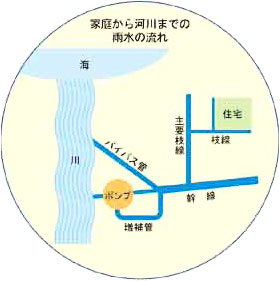

1.バイパス管の設置

管渠の流下能力が不足している区間にバイパス管(増補管)を敷設する。

2.主要枝線の整備

能力の不足している区間に新たな管渠を敷設したり敷設替えを行う。

3.枝線の整備

能力が不足している枝線管を整備する。

4.雨水排水ルートの検討・ 整備

道路、地形及び放流先の条件等のため管渠の能力増強が困難な場合は、放流先、ルート等を変更する。

中期的対策

1.幹線等の早期整備

従来から整備を進めてきた新設のポンプ場や雨水幹線等を早期に完成させ、流域の雨水排水能力を増強する。(写真-5)

写真-5 工事中の雨水幹線

2.先行待機型ポンプの設置、ポンプ能力の増強

都市化に伴う急激な雨水流入量に対応するため、先行待機型ポンプの設置やポンプ能力の増強を行う。

※先行待機型ポンプは水位が上昇する以前に始動し、運転の状態で流入水に対して待機できるようにしたポンプである。(図-5)

図-5

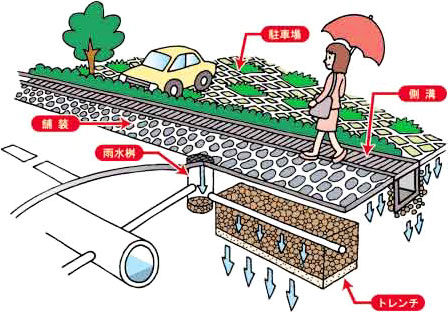

3.雨水浸透・貯留

都市の保水能力を確保し雨の流出量を抑制するために、雨水を地下に浸透させる雨水浸透や公共用地等を利用した貯留などを関係局と協議して計画する。具体的に雨水浸透として、雨水浸透桝、浸透トレンチ、浸透側溝の設置、透水性舗装などの施策を計画する。(図-6)