○福岡市火災予防規程

昭和50年3月31日

消防局告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び福岡市火災予防条例(昭和37年福岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭和52消告示1・平成2消告示1・一部改正)

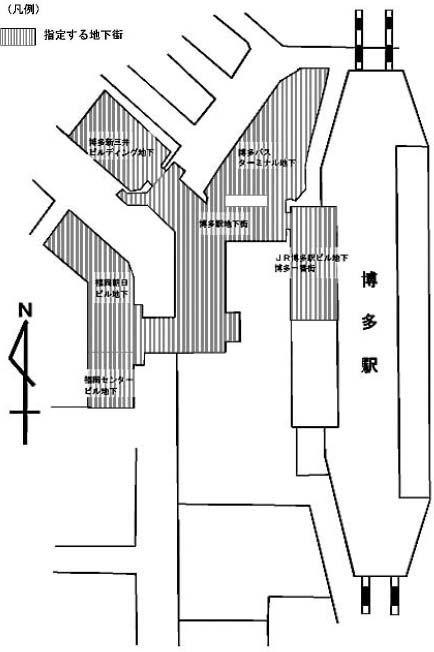

(統括防火管理者を定めなければならない地下街の指定)

第1条の2 法第8条の2第1項の規定により消防長が指定する地下街は、次の表に掲げる地下街とする。

指定する地下街 | 位置 |

博多駅地下街、JR博多駅ビル地下博多一番街、博多新三井ビルディング地下、福岡朝日ビル地下、福岡センタービル地下及び博多バスターミナル地下(別図のとおり。) | 福岡市博多区博多駅中央街 |

(平成24消告示2・追加、平成26消告示1・平成30消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出)

第2条 省令第4条第1項に規定する防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(昭和61消告示1・平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(統括防火管理者の選任又は解任届出)

第2条の2 省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成26消告示1・追加、令和5消告示2・一部改正)

(消防計画の届出)

第3条 省令第3条第1項に規定する消防計画の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(昭和61消告示1・令和5消告示2・一部改正)

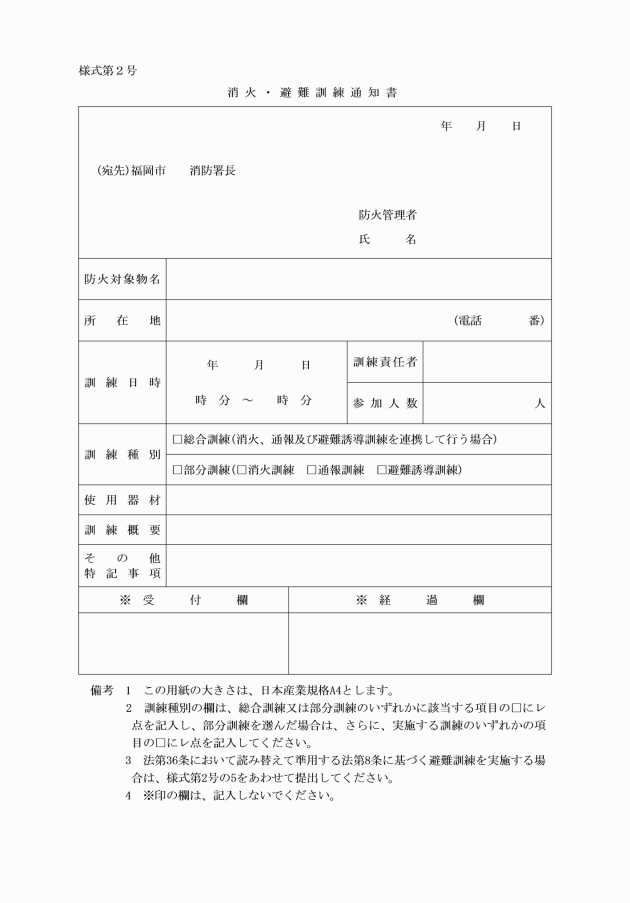

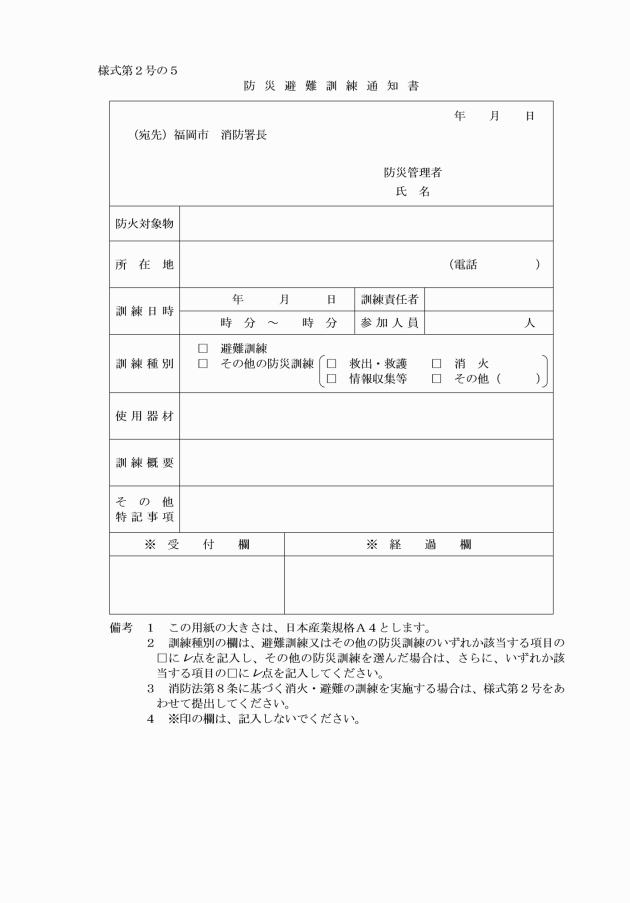

(消火訓練及び避難訓練の通報)

第4条 省令第3条第11項に規定する消火訓練及び避難訓練の事前通報は、消火・避難訓練通知書(様式第2号)により、消防署長に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭又はインターネットの利用によることができる。

(平成19消告示2・全改、平成21消告示2・一部改正)

(防火管理者の選任又は解任届出)

第5条 省令第3条の2第1項及び条例第42条の2第2項に規定する防火管理者の選任又は解任の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(昭和61消告示1・平成13消告示1・平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(平成14消告示1・追加、令和5消告示2・一部改正)

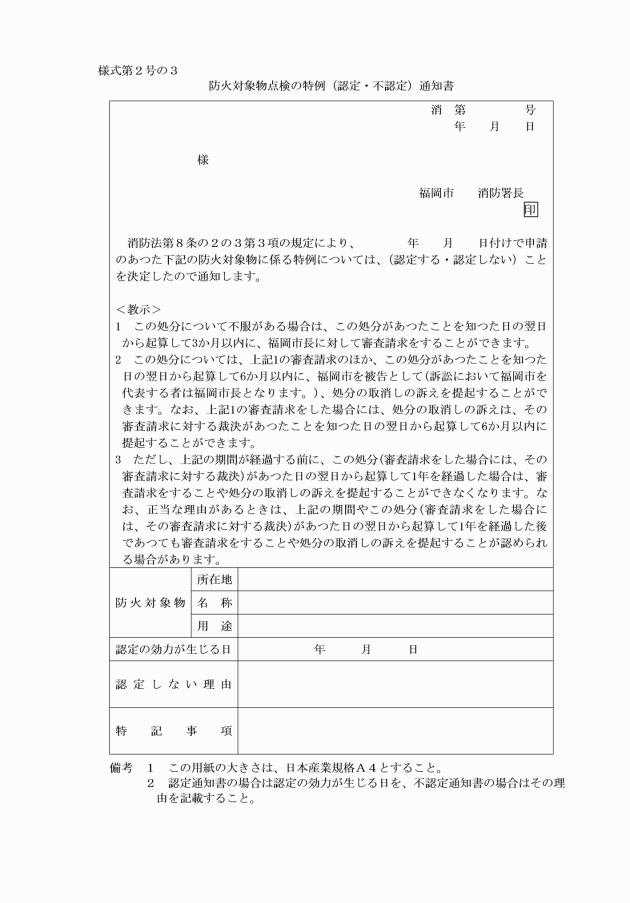

(防火対象物の点検に関する特例の認定)

第5条の3 省令第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書は、消防署長に2部提出しなければならない。

2 省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防火対象物点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第2号の3)により行うものとする。

(平成14消告示1・追加、平成15消告示2・平成17消告示2・平成21消告示2・令和5消告示2・一部改正)

(管理権原者の変更の届出)

第5条の4 省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成14消告示1・追加、平成17消告示2・令和5消告示2・一部改正)

(自衛消防組織の届出)

第5条の5 省令第4条の2の15第2項の自衛消防組織の設置又は変更の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成21消告示2・追加、令和5消告示2・一部改正)

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 府令第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、当該貯蔵又は取扱いを始める日の7日前までに、消防署長に2部提出しなければならない。

(昭和61消告示1・平成2消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(総合操作盤を設けなければならない防火対象物の指定)

第6条の2 省令第12条第1項第8号ハの規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

イ 地階を除く階数が5以上であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、次のいずれにも該当するもの

ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの

イ 次のいずれかに該当する防火対象物

(ア) 令第12条第1項の規定により、スプリンクラー設備を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分についてスプリンクラー設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(イ) 令第13条第1項の規定により、消火設備(水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備をいい、これらの設備であつて移動式のものを除く。以下同じ。)を設置しなければならない防火対象物(防火対象物の部分について消火設備を設置しなければならない当該防火対象物を含む。)

(3) 地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の防火対象物で、前号イに該当するもの

(平成16消告示2・追加)

(非常電源の容量を60分間としなければならない防火対象物の指定)

第6条の3 誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)第4第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 複数の路線が乗り入れている停車場

(2) 地下3層以上の構造を有する停車場

(平成24消告示2・追加)

(連結送水管の放水用器具の設置を要しない建築物)

第6条の4 省令第30条の4第2項の規定により放水用器具を免除できる建築物として消防長が認める建築物は、放水口の設置されている階に非常用エレベーターが着床する建築物とする。

(平成24消告示2・追加)

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第7条 令第35条第1項第3号の規定により消防長が指定する防火対象物は、次の各号に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(5)項ロ、(13)項ロ、(16)項ロ((5)項ロを含むものに限る。)、(17)項及び(18)項(道路の全面をおおうものに限る。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項、(12)項、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(11)項、(15)項及び(16)項ロ((5)項ロを含むものを除く。)に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(昭和52消告示1・追加、平成24消告示1・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置届出及び検査)

第7条の2 省令第31条の3第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

2 省令第31条の3第2項に規定する検査及び同条第4項に規定する検査済証の交付は、消防署長がするものとする。

(昭和52消告示1・旧第7条繰下、昭和61消告示1・平成13消告示1・平成17消告示2・令和5消告示2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物の指定)

第8条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(昭和52消告示1・追加、平成17消告示2・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果の報告)

第8条の2 省令第31条の6第3項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果についての報告書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(昭和52消告示1・旧第8条繰下、昭和61消告示1・平成13消告示1・平成17消告示2・令和5消告示2・一部改正)

(工事整備対象設備等着工届)

第9条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、法第10条第4項の規定に係るものは消防長に、法第17条第1項の規定に係るものは消防署長に2部提出しなければならない。

(昭和61消告示1・平成17消告示2・令和5消告示2・令和7消告示1・一部改正)

(建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出)

第9条の2 省令第51条の11の2において読み替えて準用する省令第4条第1項に規定する建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成21消告示2・追加、平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(統括防災管理者の選任又は解任届出)

第9条の2の2 省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成26消告示1・追加、令和5消告示2・一部改正)

(防災管理に係る消防計画の届出)

第9条の3 省令第51条の8第1項に規定する消防計画の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成21消告示2・追加、令和5消告示2・一部改正)

(防災管理に係る避難訓練の通報)

第9条の4 省令第51条の8第4項において準用する省令第3条第11項に規定する避難訓練の事前通報は、防災避難訓練通知書(様式第2号の5)により、消防署長に行わなければならない。ただし、やむを得ない場合に限り、口頭又はインターネットの利用によることができる。

(平成21消告示2・追加、平成26消告示1・一部改正)

(防災管理者の選任又は解任届出)

第9条の5 省令第51条の9において準用する省令第3条の2第1項に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成21消告示2・追加、平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(防災管理の点検結果の報告)

第9条の6 省令第51条の12第2項において準用する省令第4条の2の4第3項に規定する点検の結果についての報告書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成21消告示2・追加、平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

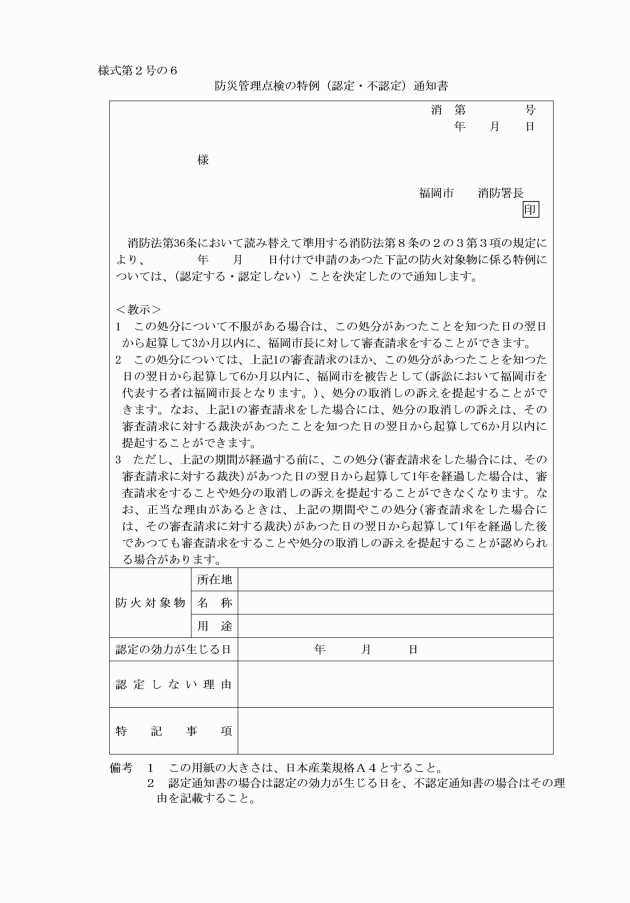

(防災管理の点検に関する特例の認定)

第9条の7 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書は、消防署長に2部提出しなければならない。

2 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第5項及び第6項の規定による通知は、防災管理点検の特例(認定・不認定)通知書(様式第2号の6)により行うものとする。

(平成21消告示2・追加、平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(防災管理の点検に係る管理権原者の変更の届出)

第9条の8 省令第51条の16第2項において読み替えて準用する省令第4条の2の8第7項に規定する管理権原者変更届出書は、消防署長に2部提出しなければならない。

(平成21消告示2・追加、平成26消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(1) 液体燃料を使用する設備

ア 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備

ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第3項及び第5項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、第1項第1号アに定める者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(平成4消告示1・追加、平成13消告示1・平成17消告示2・平成18消告示1・一部改正、平成21消告示2・旧第9条の2繰下、平成24消告示2・令和5消告示2・一部改正)

(避雷設備に係る日本産業規格の指定)

第9条の10 条例第16条第1項の規定により消防長が指定する日本産業規格は、「JISZ9290―3(雷保護―第三部:建築物等への物的損傷及び人命の危険)」とする。

(平成4消告示1・追加、平成17消告示2・一部改正、平成21消告示2・旧第9条の3繰下、令和2消告示1・令和7消告示1・一部改正)

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

ア 劇場、映画館、演芸場又は観覧場の舞台及び客席(喫煙にあつては、屋外の客席で床が不燃材料で造られた部分を除く。)

イ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあつては、喫煙設備がある客席を除く。)

ウ 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあつては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

エ キヤバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの、飲食店、旅館又はホテルに設けられた舞台

オ 営業用の屋内駐車場で収容台数が10台以上のもの(喫煙にあつては、駐車の用に供しない部分で喫煙設備を設けた部分を、危険物品にあつては、駐車の用に供しない部分を除く。)

カ 地下街の売場、展示部分その他公衆の出入りする部分(喫煙にあつては、飲食店及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

キ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(当該場所において行われる伝統行事、宗教的行事及び生活に必要な行為にあつては、この限りでない。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

イ キヤバレー、ナイトクラブその他これらに類するもの又は飲食店で、公衆の出入りする部分

(昭和52消告示1・昭和59消告示1・昭和61消告示1・平成4消告示1・平成13消告示1・平成19消告示2・一部改正)

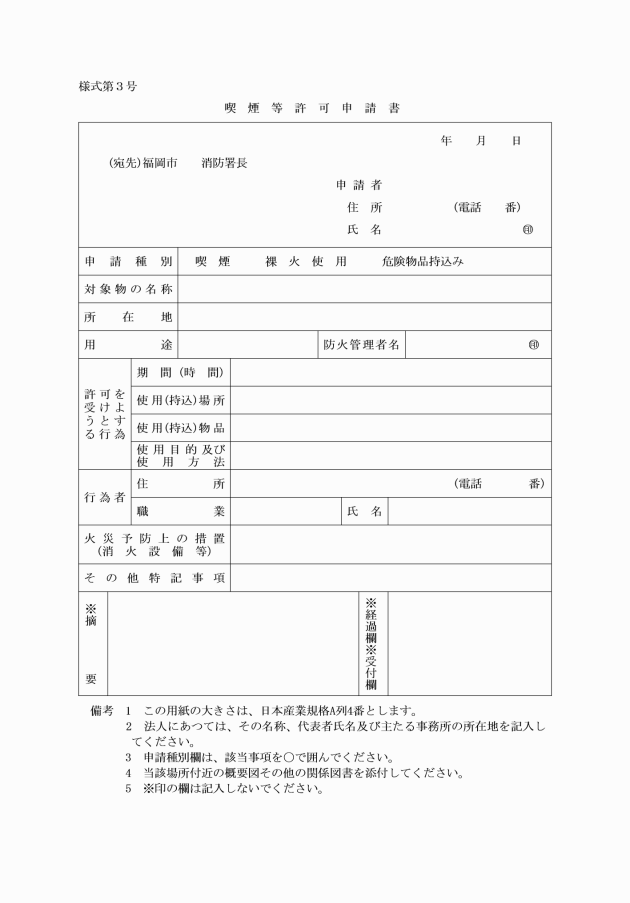

(喫煙等の許可)

第11条 条例第24条第1項の規定により、喫煙若しくは裸火の使用又は危険物品の持込みが禁止されている場所において、喫煙し、裸火を使用し、又は危険物品の持込み(以下「喫煙等」という。)をしようとするときは、当該防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は消防署長の許可を得なければならない。

3 前項の申請について許可したときは、当該許可に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付するものとする。

(昭和59消告示1・昭和61消告示1・平成13消告示1・令和7消告示1・一部改正)

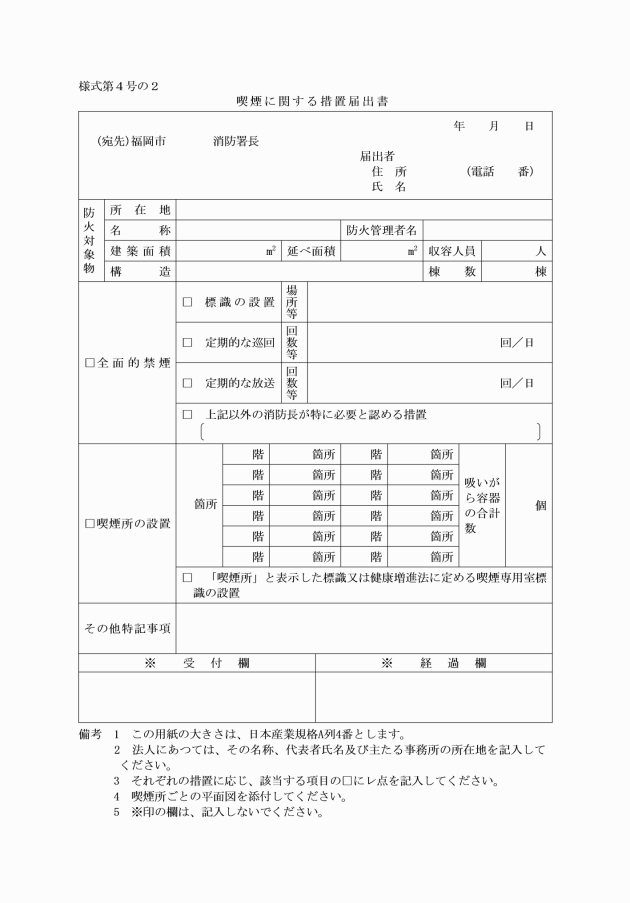

(全面的禁煙時の措置)

第11条の2 条例第24条第3項第1号の規定により防火対象物内において全面的に喫煙が行われない状態を確保するために消防長が火災予防上必要と認める措置は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に当該防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置

(2) 防火対象物内の定期的な巡回

(3) 防火対象物が全面的に喫煙が禁止されている旨の定期的な放送

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火対象物の使用形態等に応じ、消防長が特に必要と認める措置

(平成16消告示1・追加、令和5消告示2・一部改正)

(喫煙に関する措置の届出)

第11条の3 条例第24条第3項各号の規定により措置を講じようとする防火対象物の関係者は、その旨を消防署長に届け出なければならない。

(昭和61消告示1・追加、平成13消告示1・一部改正、平成16消告示1・旧第11条の2繰下・一部改正、令和5消告示2・一部改正)

(喫煙等の制限に係る日本産業規格又は国際標準化機構が定める規格の指定)

第11条の4 条例第24条第4項の消防長が指定する日本産業規格又は国際標準化機構が定める規格は、「JISZ8210(禁煙、火気厳禁及び喫煙所)」又は「ISO7010(禁煙及び火気厳禁)」及び「ISO7001(喫煙所)」とする。

(令和5消告示2・追加)

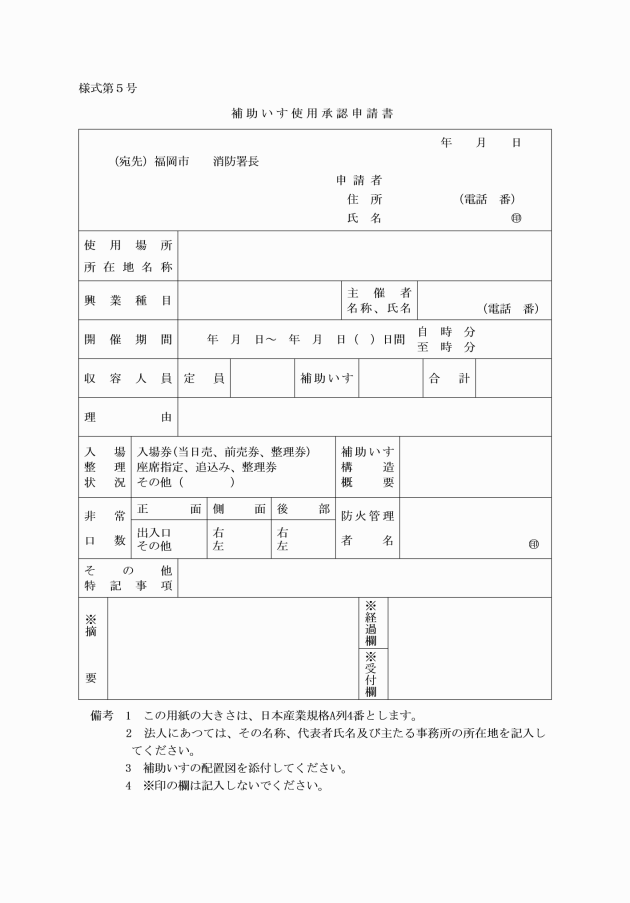

(補助いす使用の承認)

第12条 条例第36条の2の規定により床に固定されないいす(以下「補助いす」という。)を使用しようとするときは、当該防火対象物の関係者は、消防署長の承認を得なければならない。

3 前項の申請について承認したときは、当該承認に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付するものとする。

(昭和59消告示1・昭和61消告示1・平成13消告示1・令和7消告示1・一部改正)

3 前項の申請について承認したときは、当該承認に係る申請書に所要事項を記載して申請者に返付するものとする。

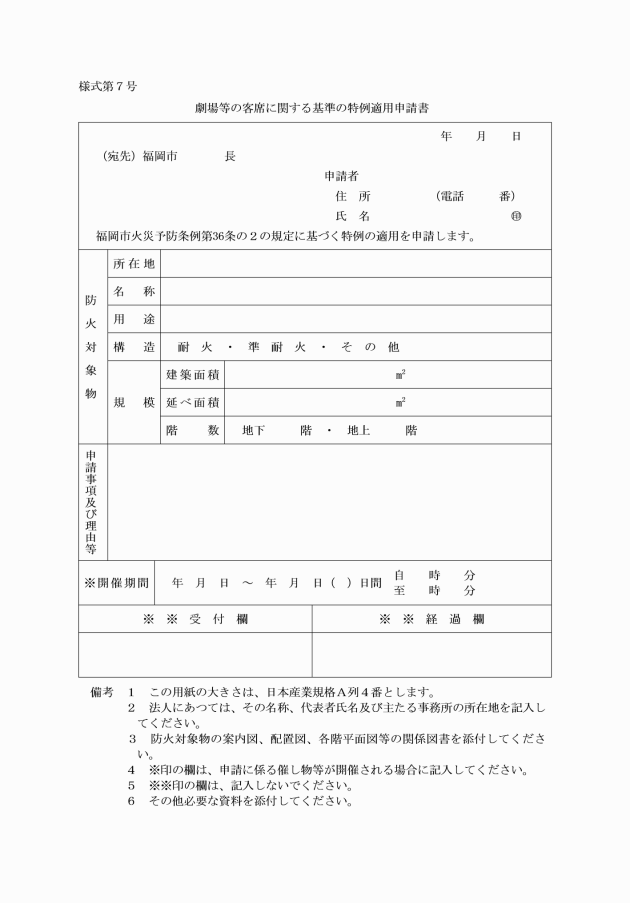

(平成13消告示1・追加、令和7消告示1・一部改正)

(1) 劇場等のうち階数が2以上で、かつ、延面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 百貨店等のうち階数が3以上で、かつ、延面積が3,000平方メートル以上のもの

(3) 旅館、ホテル又は宿泊所

(4) 病院

(5) 複合用途防火対象物で、その一部が前各号に掲げるいずれかに該当するもの(該当部分に限る。)

(6) 地下街

(昭和52消告示1・追加、昭和59消告示1・一部改正、平成13消告示1・旧第12条の2繰下、平成19消告示2・一部改正)

(1) おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること。

(2) 火災事例等の研究に関すること。

2 防火対象物の管理について権原を有する者は、条例第42条の3各号に掲げる者に同条の講習を受けさせようとする場合は、受講者の住所、氏名等を記載した受講申込書を消防長又は消防署長に提出するか、又はインターネットを利用して受講を申し込まなければならない。

(昭和52消告示1・追加、昭和61消告示1・昭和63消告示1・一部改正、平成13消告示1・旧第12条の3繰下・一部改正、平成17消告示2・平成18消告示1・平成24消告示1・一部改正)

(大規模な屋外催しの要件)

第12条の4の2 条例第42条の6第1項に規定する消防長が定める要件は、1日当たり10万人以上の人出が予想され、かつ、催しを主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの計画数が100店舗を超えるものとする。

(平成26消告示2・追加、令和5消告示2・旧第12条の4の3繰上)

(洞道等の指定)

第12条の5 条例第45条の3第1項の規定により消防長が指定する洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「洞道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常、人が出入することのできるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道その他これに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)のうち、次のいずれかに該当するもの

ア 洞長50メートル以上の地下の工作物

イ 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)と接続する地下の工作物

(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝

(3) 前2号の地下の工作物又は共同溝の維持管理を目的として設置されたずい道

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める洞道等

(昭和61消告示1・追加)

(核燃料物質等の指定)

第13条 条例第47条の規定により、消防長が指定する物質は、次に掲げるものとする。

(1) 核燃料物質

原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの

種類 | 数量 | |

ア | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン又はその化合物 | ウランの量300グラム |

イ | ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン又はその化合物 | ウランの量300グラム |

ウ | 前ア又はイの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | ウランの量300グラム |

エ | トリウム又はその化合物 | トリウムの量900グラム |

オ | 前エの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの | トリウムの量900グラム |

(2) 放射性物質

放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1号に規定する放射性医薬品で、数量については次に定める数量を超えるもので、濃度については74ベクレル毎グラム(自然に賦存する放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物で固体状のものに係る濃度については、370ベクレル毎グラム)を超えるもの

ア 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであつて、その種類が1種類のものについては、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、当該右欄に定める数量

イ 放射線を放出する同位元素が密封されていないものであつて、その種類が2種類以上のものについては、次の表の左欄に掲げる同位元素のそれぞれの数量の、当該右欄に定める数量に対する割合の和が1となるようなそれらの数量

ウ 放射線を放出する同位元素で密封されたものについては、1個あたりの数量が3.7メガベクレル

エ 放射線を放出する同位元素で時計その他の機器又は装置以外の物に密封されたもの(放電管、煙感知器その他の機器又は装置に装備されているものを除く。)であつて、それらの集合したものについては、その集合したものごとに3.7メガベクレル

種類 | 数量 |

ストロンチウム90及びアルフア線を放出するもの | 3.7キロベクレル |

物理的半減期が30日を超える放射線を放出するもの(トリチウム、ベリリウム7、炭素14、硫黄35、鉄55、鉄59及びストロンチウム90並びにアルフア線を放出するものを除く。) | 37キロベクレル |

物理的半減期が30日以下の放射線を放出するもの(フツ素18、クロム51、ゲルマニウム71及びタリウム201並びにアルフア線を放出するものを除く。)、硫黄35、鉄55又は鉄59 | 370キロベクレル |

トリチウム、ベリリウム7、炭素14、フツ素18、クロム51、ゲルマニウム71又はタリウム201 | 3.7メガベクレル |

(3) 火薬類

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類で、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの

種類 | 数量 | |

火薬 | 2.5キログラム | |

爆薬 | 1キログラム | |

火工品 | 導火線 | 100メートル |

銃用雷管 | 1,000個 | |

信号雷管 | 15個 | |

実包又は空包(建設用びよう打銃用空包を除く。) | 500個 | |

建設用びよう打銃用空包 | 1,000個 | |

信号焔管、信号火せん又は煙火(がん具用煙火を除く。) | 2.5キログラム | |

がん具用煙火(クラツカーボールを除く。) | 10キログラム | |

がん具用煙火に当該するクラツカーボール | 2.5キログラム | |

工業雷管、信管その他の火工品 | 火薬にして2.5キログラム、爆発にして1キログラムに相当する量 | |

(4) 易燃性物質

次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの

種類 | 数量 | |

ア | マグネシウム、ジルコニウム、テルミツト又はフエロシリコン(シリコン濃度50パーセント以上) | 1,000キログラム |

イ | 可燃性粉体 | 5,000キログラム |

ウ | ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリエーテル、ポリウレタン、ポリスチレン、ポリアミド、ポリエステル、エポキシ樹脂又はポリメタアクリレート樹脂 | フオーム状のもの 500キログラム 薄板状又はフイルム状のもの 5,000キログラム |

(5) 高圧ガス

高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定する高圧ガスのうち、次の表の左欄に掲げる種類に応じ当該右欄に定める数量以上のもの(液化ガス又は液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス10キログラムをもつて容積1立方メートルとみなす。)

種類 | 数量 | |

ア | メタン、エタン、プロパン、ブタン、エチレン、プロピレン、ブチチン、ブチジエン、塩化ビニールモノマー、油ガス、石炭ガス、水素、水性ガス、メチルエーテル等の可燃性ガス | 30立方メートル |

イ | 窒素又は炭酸ガス(これらのうち消火設備に使用されている消火薬剤を除く。)、酸素、亜酸化窒素、クロルジフルオルメタン、アルゴン、6フツ化硫黄 | 50立方メートル |

(6) 有毒ガス

次の表に掲げるガスで、温度零度、ゲージ圧力零キログラム毎平方センチメートルの状態に換算して2立方メートル以上のもの

りん化水素、セレン化水素、硫化水素、アンチモン化水素、亜硝酸メチル、亜硝酸エチル、メチルフオスフインジシアン、青酸ガス、ブロムエチル、オゾン、二酸化塩素、ホスゲン、亜硫酸ガス、一酸化炭素、ジメチルアミン、モノメチルアミン、トリメチルアミン又は酸化エチレン |

(昭和56消告示1・平成2消告示1・平成18消告示1・平成19消告示2・令和5消告示2・一部改正)

(施行細則)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附則

(禁煙場所等の指定に関する規程の廃止)

2 禁煙場所等の指定に関する規程(昭和40年福岡市消防局告示第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際、旧規程の規定に基づいて又は準じてなされている届出その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

改正文(昭和52年12月1日消告示第1号)抄

第8条を第8条の2とし、同条の前に1条を加える改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

改正文(昭和59年9月27日消告示第1号)抄

昭和59年10月1日から施行する。

改正文(昭和61年3月27日消告示第1号)抄

昭和61年4月1日から施行する。

改正文(平成2年5月21日消告示第1号)抄

平成2年5月23日から施行する。

附則(平成4年12月28日消告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防規程様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

3 この規程による改正後の福岡市火災予防規程第9条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行った石油燃焼機器技術講習を修了した者については、平成9年9月30日までの間、同規程第9条の2第1項第1号又は同条第3項に規定する液体燃料を使用する設備又は器具に関し必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものとする。

附則(平成5年3月29日消告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防規程の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

附則(平成6年3月31日消告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防規程の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

附則(平成11年5月27日消告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防規程の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

附則(平成13年3月29日消告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定及び第12条の4の次に1条を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に、財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う石油機器技術管理士試験を受けて合格し、石油機器技術管理士の称号を付与されている者は、この規程による改正後の福岡市火災予防規程(以下「改正後の規程」という。)第9条第1項第1号アに定める者とみなす。

3 この規程による改正前の福岡市火災予防規程別記様式第2号及び様式第4号の2の規定により作成された様式は、改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成14年12月26日消告示第1号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第5条の3に係る部分の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

改正文(平成15年9月29日消告示第2号)抄

公布の日から施行する。

改正文(平成16年3月29日消告示第1号)抄

公布の日から施行する。

附則(平成16年6月28日消告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件の廃止)

2 消防用設備等に係る操作盤を設ける防火対象物の要件(平成10年福岡市消防局告示第1号)は、廃止する。

附則(平成17年3月31日消告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号の3の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防規程別記様式第2号の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

附則(平成18年3月30日消告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市火災予防規程別記様式第2号及び別記様式第2号の2の規定により作成された様式は、当分の間、なお使用することができる。

改正文(平成19年3月29日消告示第2号)抄

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成21年3月30日消告示第2号)抄

平成21年6月1日から施行する。

附則

この規程の施行の前に、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第105号)による改正後の消防法施行規則の規定の例により行われる届出については、改正後の火災予防規程第9条の2から第9条の6までの規定を適用する。

改正文(平成24年3月29日消告示第1号)抄

平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月29日消告示第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(共同防火管理を要する地下街の指定等の廃止)

2 次の各号に掲げる告示は、廃止する。

(1) 共同防火管理を要する地下街の指定(昭和44年福岡市消防局告示第1号)

(2) 共同防火管理を要する地下街の指定(昭和50年福岡市消防局告示第2号)

(3) 共同防火管理を要する地下街の指定(昭和51年福岡市消防局告示第1号)

(4) 共同防火管理を要する地下街の指定(平成17年福岡市消防局告示第1号)

(5) 連結送水管に係る技術基準の運用(平成12年福岡市消防局告示第2号)

(6) 非常電源の容量を60分間とする誘導灯を設ける防火対象物の指定(平成22年福岡市消防局告示第1号)

(経過措置)

3 この規程の施行の際、現に前項の規定による廃止前の連結送水管に係る技術基準の運用第1項の規定により、連結送水管の主管内径を100ミリメートル未満とした防火対象物の取扱いについては、なお従前の例による。

改正文(平成26年3月31日消告示第1号)抄

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成26年12月18日消告示第2号)抄

平成27年1月1日から施行する。

改正文(平成28年3月31日消告示第1号)抄

平成28年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月28日消告示第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条の2、第5条の3第3項、第9条の7第3項、第11条の2及び第11条の3第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第12条の4の2を削り、第12条の4の3を第12条の4の2とする改正規定、第13条の改正規定並びに別記様式第4号の2の改正規定は公布の日から、第9条の9第2項の改正規定は令和6年1月1日から施行する。

改正文(令和7年3月31日消告示第1号)抄

令和7年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平成26消告示1)

(平成13消告示1・全改、平成17消告示2・平成18消告示1・平成21消告示2・平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

(平成14消告示1・追加、平成15消告示2・平成18消告示1・令和2消告示1・一部改正)

(平成21消告示2・全改、平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

様式第2号の4 削除

(平成26消告示1)

(平成21消告示2・追加、平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

(平成21消告示2・追加、平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

(昭和59消告示1・昭和61消告示1・平成2消告示1・平成6消告示2・平成11消告示1・平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

様式第4号 削除

(令和7消告示1)

(平成16消告示1・全改、平成28消告示1・令和2消告示1・令和5消告示2・一部改正)

(昭和61消告示1・平成2消告示1・平成6消告示2・平成11消告示1・平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

様式第6号 削除

(令和7消告示1)

(平成13消告示1・追加、平成28消告示1・令和2消告示1・一部改正)

別図

(平成24消告示2・追加、平成30消告示1・旧別図1・一部改正)