○福岡市交通局公有財産規程

(昭和56交規程7・題名改称)

昭和54年3月29日

高速鉄道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 取得(第9条―第12条)

第3章 管理

第1節 通則(第13条―第22条)

第2節 行政財産(第23条―第39条)

第3節 普通財産(第40条―第47条)

第4章 処分(第48条―第54条)

第5章 雑則(第55条―第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福岡市交通局(以下「局」という。)における公有財産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭和56交規程7・一部改正)

(1) 所管換 福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条の規定により設置された局及び室並びに会計室、区役所、消防局、議会事務局、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により執行機関として置かれた委員会及び委員の事務局並びに水道局(以下「他の局」という。)との間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(2) 所属替 局の所管内において、公有財産を他の所属に移すことをいう。

(3) 使用承認 局の所管に属する公有財産を他の局等に使用させることをいう。

(平成26交規程15・追加、令和5交規程8・一部改正)

(公有財産の統括)

第3条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公有財産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため、その事務を統一し、必要な調整統括をしなければならない。

2 総務課長は、前項の事務を行うため財産の管理状況を調査し、必要があるときは関係課長(課長相当職を含む。以下同じ。)に対して財産の用途の変更、廃止又は所管換若しくは所属替その他必要な措置を求めることができる。

(平成26交規程15・旧第2条繰下・一部改正、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

(管理事務の所管)

第4条 行政財産は、その事務事業を所管する課長(課長相当職を含む。以下「所管課長」という。)が管理しなければならない。ただし、所管課長が必要があると認めるときは、関係課長に管理させることができる。

2 普通財産は、総務課長が管理するものとする。ただし、総務課長が必要があると認めるときは、関係課長に管理させることができる。

(平成26交規程15・追加、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

(公有財産の管理事務の協議)

第5条 所管課長は、次の各号に掲げる行為をしようとする場合は、総務課長に協議しなければならない。

(1) 公有財産を取得し、又は処分しようとするとき。

(2) 行政財産の所管換又は所属替をしようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 普通財産を行政財産としようとするとき。

(5) 行政財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。

(6) 公有財産の使用承認をしようとするとき。

(7) 地方自治法第238条の4第2項の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定しようとするとき。

(8) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定により行政財産である土地を貸し付けようとするとき。

(9) 地方自治法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)を許可しようとするとき。

(10) 公有財産に係る境界を確定しようとするとき。

(平成2交規程6・平成19交規程14・一部改正、平成26交規程15・旧第3条繰下・一部改正、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

(通知)

第6条 公有財産について、第21条各号に掲げる事項を生じたときは、所管課長は、公有財産取得・異動通知により総務課長に通知しなければならない。

(平成26交規程15・旧第4条繰下・一部改正、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

(公有財産の引継)

第7条 公有財産の所管換又は所属替をするときは、公有財産引継書により行わなければならない。

2 前項の引継書は、所管換にあつては総務課長、関係局長及び財政局長に、所属替にあつては総務課長及び関係課長に送付しなければならない。

(平成26交規程15・旧第5条繰下・一部改正、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

(他の会計への所管換等)

第8条 公有財産の所管換又は使用承認をするときは、有償として整理するものとする。ただし、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和56交規程7・一部改正、平成26交規程15・旧第6条繰下、令和5交規程8・一部改正)

第2章 取得

(公有財産の取得)

第9条 公有財産を取得しようとする場合に、当該財産に所有権以外の権利が設定され、又は義務を負担するものがあるときは、取得前に所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させなければならない。ただし、設定された権利又は負担しなければならない義務が局の利益を害さないと管理者が認めるときは、この限りでない。

(平成26交規程15・旧第7条繰下)

(登記又は登録)

第10条 登記又は登録をすることができる公有財産は、取得後遅滞なく登記又は登録をしなければならない。

(平成26交規程15・旧第8条繰下)

(代金の支払)

第11条 公有財産の代金は、前2条の手続きを完了した後又は目的物の引渡しを受けた後に支払わなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平成26交規程15・旧第9条繰下)

(登記簿等の調査)

第12条 公有財産を取得しようとするときは、登記簿及び台帳の記載事項について調査しなければならない。ただし、相手方がその登記事項証明書又は台帳の謄本若しくは抄本を提出してその権利を証明したときは、この限りでない。

(平成17交規程23・一部改正、平成26交規程15・旧第10条繰下)

第3章 管理

第1節 通則

(公有財産管理の原則)

第13条 公有財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その目的又は用途に従い最も効率的に使用しなければならない。

(平成26交規程15・旧第11条繰下)

(所管課長の職務)

第14条 所管課長は、公有財産の管理に関して、おおむね次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 公有財産の維持及び保存に関すること。

(2) 公有財産の使用許可、貸付け等運用に関すること。

(3) 公有財産台帳の記録及び保管並びに公有財産の管理に必要な資料の整備に関すること。

(4) 公有財産に係る報告及び通知に関すること。

(平成26交規程15・旧第12条繰下)

(公有財産の不法使用)

第15条 公有財産を権限に基づかずに占有し、若しくは使用し、又はこれにより収益した者に対しては、直ちにその占用又は使用を中止させ、これにより生じた損害を賠償させなければならない。ただし、特別の理由があるときは、その占用又は使用に対して相当の金額を追徴し、これを追認することができる。

(平成26交規程15・旧第13条繰下)

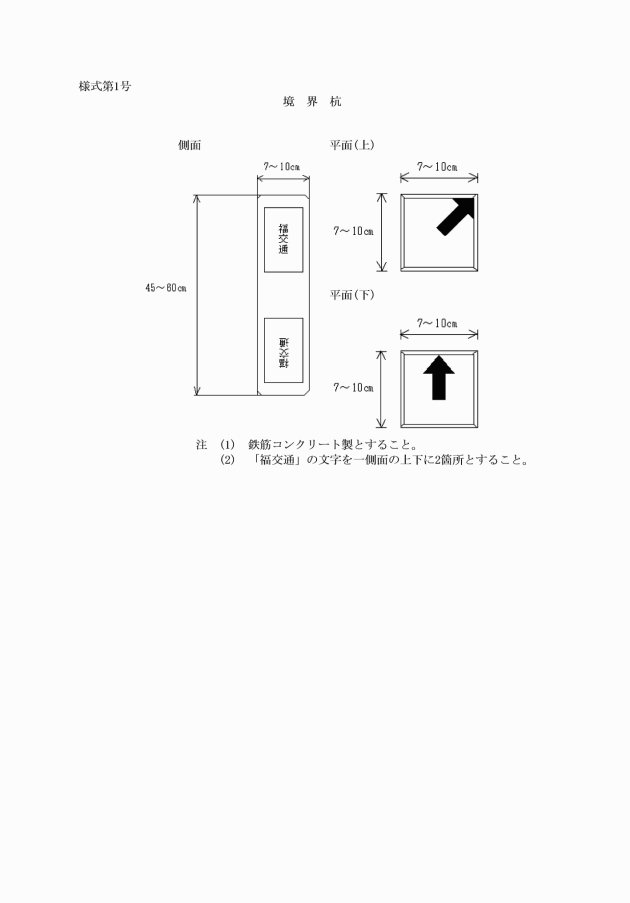

(境界標の設置)

第16条 局の公有財産と隣接地との境界には、境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

2 境界標は、境界杭(様式第1号)又は境界プレートとする。

3 境界プレートは、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 材質は、不銹鋼等の耐久性を有するものであること。

(2) 境界を示す矢印並びに「境界」及び「福交通」の文字を明示すること。

(3) 設置箇所から容易に移動しない構造のものとすること。

(平成10交規程10・平成16交規程11・一部改正、平成26交規程15・旧第14条繰下、令和5交規程8・一部改正)

(境界の確定の協議)

第17条 公有財産の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

(平成26交規程15・旧第15条繰下)

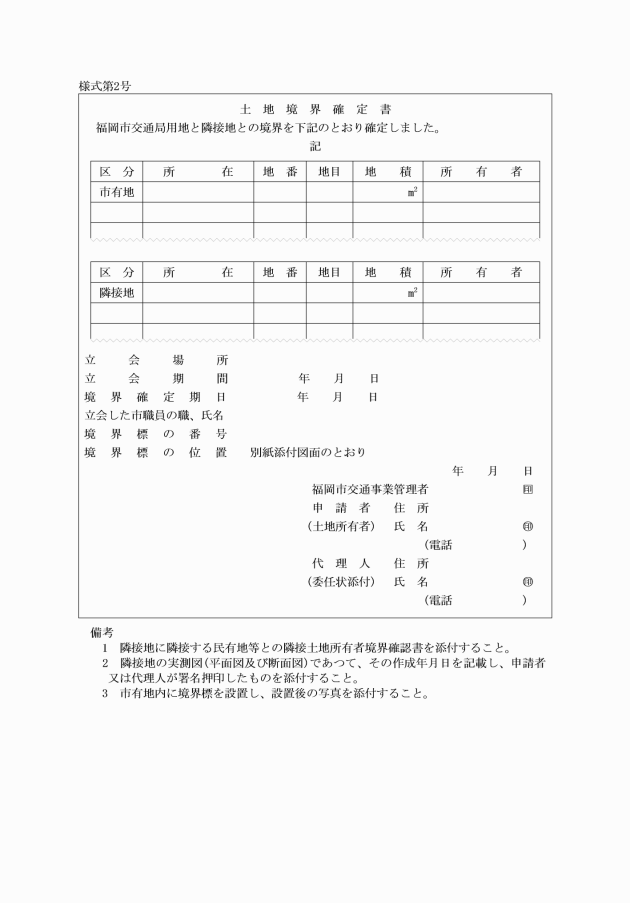

(隣接地所有者からの境界の確定の協議)

第18条 公有財産との境界を確定するため、隣接地の所有者から協議を求められた場合は、管理者は、土地境界確定申請書に次に掲げる書類を添付のうえ申請させるものとする。

(1) 印鑑証明書

(2) 委任状(代理申請の場合に限る。)

(3) 登記事項証明書

(4) 見取図

(5) 字図

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(平成26交規程15・旧第16条繰下、令和5交規程8・一部改正)

2 前項の境界確定書は、隣接地の所有者及び当該公有財産の所管課長が各1部を所有するものとする。

(平成26交規程15・旧第17条繰下・一部改正、令和5交規程8・一部改正)

(台帳)

第20条 総務課長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い、その台帳を備えなければならない。

2 所管課長は、その管理に属する公有財産について台帳の副本を備えなければならない。

(昭和61交規程10・一部改正、平成26交規程15・旧第18条繰下、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

(台帳記載事項の変更)

第21条 公有財産が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得し、又は処分したとき。

(2) 区分又は用途の変更があつたとき。

(3) 所管換又は所属替をしたとき。

(4) 改築、修築、天災事変その他の理由により形質に変動があつたとき。

(5) 土地の分合、地目変更、地積訂正その他の重要な事実が発生したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、台帳記載事項に変更が生じたとき。

(平成26交規程15・旧第19条繰下、令和5交規程8・一部改正)

(増減及び現在額報告書)

第22条 所管課長は、その所管する公有財産につき毎年3月31日現在における公有財産の増減及び現在額の報告書を調製し、4月30日までに総務課長に提出しなければならない。

(平成26交規程15・旧第20条繰下・一部改正、令和2交規程14・令和5交規程8・令和6交規程8・令和7交規程14・一部改正)

第2節 行政財産

(行政財産の貸付期間等)

第23条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、当該土地に存する建物又は施設の存続期間を超えてはならない。

3 行政財産である土地に地役権を設定する場合の期間は、30年を超えないものとする。ただし、その要役地の便益が存続する期間を超えてはならない。

4 行政財産である建物を貸し付ける場合の期間は、10年を超えないものとする。

6 前項の規定により期間の更新を受けようとする者は、当該期間満了の日の1年前までに管理者に申し出なければならない。

(平成19交規程14・一部改正、平成26交規程15・旧第21条繰下・一部改正、平成30交規程2・一部改正)

(行政財産の貸付料等)

第24条 行政財産を貸し付ける場合に徴収すべき貸付料の額の算定については、第31条の規定を準用するものとする。ただし、借地借家法第22条、第23条若しくは第24条の規定により行政財産である土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により行政財産である建物を貸し付ける場合の貸付料の年額は、当該土地又は建物の貸付けに係る民間の事情について精通している者の意見及びこれに関する資料に基づき管理者が決定した額以上の額とする。

2 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に徴収すべき対価は、近傍類似地の地上権又は地役権の設定対価に照らして適正な価額とする。

3 本節に定めるもののほか、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合については、普通財産の貸付けに関する規定を準用する。

(昭和59交規程11・平成元交規程2・平成19交規程14・一部改正、平成26交規程15・旧第22条繰下・一部改正、平成30交規程2・一部改正)

(行政財産の目的外使用)

第25条 行政財産の目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に次の各号に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。ただし、国、他の地方公共団体、公共的団体その他の者が許可を受けようとする場合であつて、管理者が特に認めるときは、書類の添付を省略することができる。

(1) 住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)

(2) 市町村税を滞納していない旨の証明書

(3) その他管理者が必要と認める書類

2 管理者は、前項の規定による申請を受理した場合においては、その申請を受理した日から30日以内に、許可又は不許可について決定し、及び通知するよう努めなければならない。

3 行政財産の目的外使用を許可するときは、当該許可を受ける者に行政財産使用許可書を交付するものとする。

(平成16交規程11・平成17交規程23・一部改正、平成26交規程15・旧第23条繰下・一部改正、平成30交規程2・令和5交規程8・一部改正)

(許可基準)

第26条 行政財産の目的外使用の許可は、当該使用が、当該行政財産の用途又は目的を妨げないと認められる場合であつて、かつ、次の各号のいずれかに該当するものであるときに限り行うものとする。

(1) 局の事業遂行上必要なもの

(2) 公益上必要なもの

(3) 当該行政財産の有効な活用に資するもの

(平成16交規程11・全改、平成26交規程15・旧第24条繰下)

(許可期間)

第27条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合に限り、第42条第1項に定める期間内でその必要の程度に応じて定める期間とすることができる。

2 前項本文の規定による許可の期間は、更新することができる。

(平成16交規程11・一部改正、平成26交規程15・旧第26条繰下・一部改正、令和2交規程14・一部改正)

(使用者の注意義務)

第28条 行政財産の貸付けを受けた者若しくはこれに地上権若しくは地役権を設定した者又は行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用物件を常に良好の状態において管理し、関係行政財産の用途、目的又は局の事務事業の円滑な執行を妨げないように努めなければならない。

(平成19交規程14・一部改正、平成26交規程15・旧第27条繰下)

(使用の制限)

第29条 管理者は、当該行政財産の維持管理上必要がある場合においては、使用者に対し、その使用を制限することがある。

(平成26交規程15・旧第28条繰下)

(費用の負担)

第30条 使用者が第28条の規定により必要とする経費及び電気、ガス、水道、電話等に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

(平成26交規程15・旧第29条繰下・一部改正)

(使用料)

第31条 行政財産の目的外使用の許可をする場合の使用料の基準額(以下「基準額」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 土地の使用については、1年につき当該土地の適正な価額に、100分の3を乗じて得た額以上の額とする。

(2) 建物の使用については、1年につき当該建物の適正な価額に100分の7を乗じて得た額と当該建物の敷地である土地について前号の規定により計算して得られる基準額とを合算して得た額以上の額とする。ただし、建物の一部使用の場合については、当該建物に係る基準額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額以上の額とする。

2 管理者は、前項各号によることが不適当と認めるときは、基準額を別に定めることができる。

3 使用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときの基準額の算定については、月割によるものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは1月を30日とした日割によるものとする。

4 行政財産の目的外使用の許可をする場合の使用料は、前3項の規定により算定した基準額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、土地の使用であつて、その使用期間が1月以上である場合(駐車場その他の施設の利用に伴つて土地が使用される場合を除く。)の使用料は、基準額と同額とする。

5 基準額又は使用料の算定において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(昭和59交規程11・平成元交規程2・平成9交規程16・平成16交規程11・一部改正、平成26交規程15・旧第30条繰下・一部改正、平成31交規程17・一部改正)

(使用料の納付)

第32条 使用料は、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、使用期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合においては、初年度の使用料は、使用を開始する日までに徴収し、次年度以降の分は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めるときは、使用料を納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることがある。

(平成26交規程15・旧第31条繰下)

(使用料の減免)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することがある。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。

(2) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行する団体において当該事業の用に供するため使用させるとき。

(3) その他管理者が局の事業遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。

(平成26交規程15・旧第32条繰下)

(使用料の不還付)

第34条 既納の使用料は、還付しない。ただし、局の都合により許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することがある。

(平成26交規程15・旧第33条繰下)

(延滞金)

第35条 納付期日までに使用料を納付しないときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該使用料の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。ただし、使用料の額が2,000円未満である場合又は延滞金の額が1,000円未満である場合においては、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成26交規程15・旧第34条繰下、令和3交規程3・一部改正)

(届出事項)

第36条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、管理者に届け出なければならない。

(1) 使用許可の申請に係る事項を変更しようとするとき。

(2) 使用の期間を短縮し、又は使用を廃止しようとするとき。

(平成26交規程15・追加)

(用途等変更の禁止)

第37条 使用者は、管理者の許可を受けなければ、当該使用物件の用途又は形質を変更してはならない。

(平成26交規程15・旧第35条繰下)

(原状回復義務)

第38条 使用者は、使用許可を取り消され、又は使用許可の期間が満了したときは、管理者の指定する期限までに自己の負担において当該使用物件を原状に復さなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平成26交規程15・旧第36条繰下)

(許可の取消し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがある。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 3月以上使用料の納付を怠つたとき。

(3) 局の事業の用に供するため必要が生じたとき。

(平成26交規程15・旧第37条繰下)

第3節 普通財産

(借受申請)

第40条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書を管理者に提出しなければならない。

(平成26交規程15・旧第38条繰下、令和5交規程8・一部改正)

(貸付基準)

第41条 普通財産のうち土地及び建物については、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、貸し付けることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が事業遂行上使用するため、当該団体に貸し付けるとき。

(2) 局の指導監督を受けて局の事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が当該事業の用に供するため、その団体に貸し付けるとき。

(3) 臨時の設備の用に供する等一時使用を目的として貸し付けるとき。

(4) その他管理者が局の事業遂行上又は公益上特に必要があると認めるとき。

(平成26交規程15・旧第39条繰下)

(貸付期間)

第42条 普通財産の貸付けは、次に定める期間を超えないものとする。

(1) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 60年

(2) 前号以外の土地及び土地の定着物の貸付け 30年

(3) 建物及び前2号以外の物件の貸付け 10年

(1) 借地借家法第22条の規定による土地の貸付け 50年以上

(2) 借地借家法第23条第1項の規定による土地の貸付け 30年以上50年未満の期間

(3) 借地借家法第23条第2項の規定による土地の貸付け 10年以上30年未満の期間

(4) 借地借家法第24条の規定による土地の貸付け 50年を超えない期間

(平成26交規程15・旧第40条繰下・一部改正、平成29交規程19・一部改正)

(保証金及び連帯保証人)

第43条 普通財産を貸し付ける場合は、借受人をして契約保証金を契約締結と同時に又は契約締結後速やかに納付させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 貸付期間が1年に満たない貸付けであつて、借受人が契約締結と同時に又は契約締結後速やかに当該貸付期間に係る貸付料の全額を納付するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体に対し貸し付けるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要がないと認めるとき。

2 前項の契約保証金の額は、貸付料の1年分に相当する額以上の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、借地借家法第22条、第23条又は第24条の規定により土地を貸し付ける場合の契約保証金の額は、貸付料の2年分に相当する額以上の額とする。ただし、管理者が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、借受人に対し、契約保証金の納付に代えて連帯保証人を立てさせることができる。

(1) 市内に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料の1年分に相当する額以上の年額所得又は固定資産を有していること。

6 借受人は、連帯保証人が死亡し、又は前項の条件を欠くに至つたときは、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。

7 借受人は、連帯保証人の氏名、住所等に変更が生じたときは、直ちにその変更の内容、発生年月日等を記載した公有財産借受保証人変更届を提出しなければならない。

(平成16交規程11・一部改正、平成26交規程15・旧第41条繰下、平成31交規程17・令和5交規程8・一部改正)

(明示事項)

第44条 普通財産を貸し付ける場合は、使用目的及び使用期間並びに貸付料の納付の時期及び納付の方法のほか、次の各号に掲げる事項について契約書に明示するものとする。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 地方自治法第238条の5第4項から第6項までに規定する事項

(2) 借受人は、管理者の承認を得ないで現状を変更し、目的外の用途に供し、第三者に転貸し、その他契約の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 借受人は、契約解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもつて原状に回復しなければならないこと。

(4) 借受人が、必要費又は有益費を支出することがあつても局はその責めを負わないこと。

(5) 借受人の責めに帰すべき理由によつて契約を解除した場合において局に損害があるときは、損害賠償金を徴収すること。

(6) 借受人が、貸付料の納付を遅延した場合は、遅延利息を徴収すること。

(平成9交規程16・平成19交規程14・一部改正、平成26交規程15・旧第42条繰下)

(契約に要する費用の負担)

第45条 普通財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人に負担させるものとする。

(平成26交規程15・旧第43条繰下)

(貸付け以外の方法による使用収益)

第46条 貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合は、貸付けに関する規定を準用する。

(平成26交規程15・旧第44条繰下)

(準用規定)

第47条 第28条から第39条までの規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。ただし、借地借家法第22条、第23条若しくは第24条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付料の年額は、第31条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、当該土地又は建物の貸付けに係る民間の事情について精通している者の意見及びこれに関する資料に基づき管理者が決定した額以上の額とする。

(平成26交規程15・旧第45条繰下・一部改正、平成30交規程2・一部改正)

第4章 処分

(用途指定の売却)

第48条 特定の用途に供させる目的をもつて普通財産を売払い、又は譲与する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(平成26交規程15・旧第46条繰下)

(普通財産の交換)

第49条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 局において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため局の普通財産を必要とするとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、公用又は公共用に供するため国有財産を取得する場合において、普通財産と交換することが適当であると認められ、かつ、当該国有財産との交換について国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第9条第2項の規定が適用されるときは、他の種類の財産と交換することができる。

3 前2項の規定により普通財産を交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平成26交規程15・旧第47条繰下、令和3交規程3・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第50条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を国又は他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において国又は当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に変わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 市の産業振興又は学術向上に極めて貢献する施設を設置する場合において、市の施策又は指導に基づいて当該施設を設置する者で管理者が特に必要と認めるものに対し譲渡するとき。

(平成26交規程15・旧第48条繰下)

(売払代金等の延納)

第51条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合において、徴すべき確実な担保とは次の各号に掲げるものとし、付すべき利息の年率は、延納の特約をした日の属する年度の4月1日現在における店頭表示利率(福岡市交通局会計規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第28号)第55条の福岡市交通局出納取扱金融機関が取り扱う大口定期預金1年ものの店頭表示利率をいう。)とする。

(1) 福岡市交通局会計規程第15条第1項第1号に定める有価証券

(2) 土地

(3) 建物

(4) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)により登記した立木

(5) 登記した船舶

(6) 管理者が確実と認める金融機関の保証

(昭和56交規程7・平成9交規程16・平成16交規程11・一部改正、平成26交規程15・旧第49条繰下・一部改正、平成31交規程17・一部改正)

(1) 前条第1項第1号に掲げるものは、福岡市交通局会計規程第15条第1項第2号に定める額

(3) 前条第1項第6号に掲げるものは、当該金融機関による保証額

(平成9交規程16・一部改正、平成26交規程15・旧第50条繰下)

(既納金の損害金への充当)

第53条 地方自治法第238条の5第7項の規定により契約を解除したとき、又は売払代金を納付しないため契約を解除したときは、損害賠償を請求することがある。この場合において既に局に納付した金額があるときは、これを損害賠償金に充当するものとする。

(平成9交規程16・平成19交規程14・一部改正、平成26交規程15・旧第51条繰下)

(平成9交規程16・一部改正、平成26交規程15・旧第52条繰下・一部改正、平成31交規程17・一部改正)

第5章 雑則

(取得価額等の決定)

第55条 局における不動産の取得、処分、交換、使用の許可、貸付け、地上権の設定及び借受けを行う場合の当該不動産の適正な価額の決定に際しては、福岡市不動産価格評定委員会の議を経るものとする。

(平成26交規程15・旧第53条繰下)

(申請書等の様式)

第56条 この規程の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、管理者が別に定める。

(令和5交規程8・追加)

(規定外の事項等)

第57条 この規程に定めのない事項又はこの規程により難い事項については、必要に応じて管理者が別に定める。

(平成26交規程15・旧第54条繰下、令和5交規程8・旧第56条繰下)

附則

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(令和3交規程3・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第35条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和3交規程3・追加)

附則(昭和56年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年3月29日交規程第11号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月31日交規程第10号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日交規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成7年3月30日交規程第5号)抄

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日交規程第16号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月30日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の福岡市交通局公有財産規程別記様式第3号の規定により作製された境界標であって現に立てられているものは、この規程による改正後の福岡市交通局公有財産規程別記様式第3号の規定により作製された境界標とみなす。

附則(平成16年3月29日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前から継続して行政財産又は普通財産を貸し付けている場合であってこの規程による改正前の福岡市交通局公有財産規程(以下「改正前の規程」という。)第30条第1項第1号イ及び第2項(第22条第1項又は第45条において準用する場合を含む。)の規定により使用料を算定しているときにおける平成16年度及び平成17年度に係る使用料の額の算定については、この規程による改正後の福岡市交通局公有財産規程(以下「改正後の規程」という。)第30条第1項第1号及び第2項(第22条第1項又は第45条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の規程別記様式第3号の規定により作製された境界杭又は境界プレートは、それぞれ改正後の規程別記様式第3号の規定により作製された境界杭又は第14条第1項の規定により作製された境界プレートとみなす。

附則(平成17年3月31日交規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月29日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日交規程第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月28日交規程第19号)

この規程は、平成29年10月1日より施行する。

附則(平成30年3月29日交規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日交規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第31条第4項ただし書及び第51条第1項の改正規定は公布の日から、第31条第4項の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に普通財産を貸し付け、又は普通財産の売払代金を延納させている場合における当該貸付又は延納に係る契約保証金及び連帯保証人の条件については、この規程による改正後の福岡市交通局公有財産規程第43条又は第54条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和2年3月30日交規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局公有財産規程第35条の規定は、延滞金のうちこの規程の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和5年3月16日交規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日交規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日交規程第14号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(平成16交規程11・全改、令和5交規程8・旧様式第3号繰上)

(平成10交規程10・全改、令和5交規程8・旧様式第5号繰上)